********************************************** 以下はテキストタイプ*********************************************************

《表紙写真:「澤里武治宛の宮澤賢治書簡

(昭和3年9月23日付)」》

┌─────────────────────┐

││お手紙ありがたく拝見しました。八月 ││

││十日から丁度四十日の間熱と汗に苦し ││

││みましたが、やっと昨日起きて湯にも ││

││入り、すっかりすがすがしくなりまし ││

││た。六月中東京へ出て毎夜三四時間し ││

││か睡らず疲れたまゝで、七月畑へ出た ││

││り村を歩いたり、だんだん無理が重な ││

││ってこんなことになったのです。 ││

││演習が終るころはまた根子へ戻って今 ││

││度は主に書く方へかゝります。 休み ││

││中二度もお訪ね下すったさうでまこと ││

││に済みませんでした。 ││

└─────────────────────┘

<同書簡及び写真は遠野市立博物館所蔵のものである>

│ 目次 │

│はじめに ……………… │1

│「新校本年譜」の註釈 ……………… │1

│昭和3年8月10日の賢治 ……………… │2

│「かつての賢治年譜」の検証 ……………… │3

│ (1)心身の疲勞を癒す暇もなかったのか │3

│ (2)気候不順に依る稲作の不良はあったのか │5

│ (3)風雨の中を徹宵東奔西走したのか │6

│ (4)遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅したのか│6

│「逃避行」していた賢治 ……………… │7

│「演習」とは「陸軍大演習」のこと ……………… │8

│八重樫賢師について ……………… │10

│賢治の身の処し方 ……………… │11

│不自然な療養の仕方 ……………… │13

│論じてこられなかったことの意味 ……………… │14

│おわりに ……………… │15

│参考図書等 ……………… │16

│ │

はじめに

ずっと以前から疑問に思っていたことがある、あの「演習」とは一体何のことだろうかと。

それは、宮澤賢治が愛弟子の一人澤里武治に宛てた書簡(昭和3年9月23日付)に、

お手紙ありがたく拝見しました。八月十日から丁度四十日の間熱と汗に苦しみましたが、やっと昨日起きて湯にも入り、すっかりすがすがしくなりました。六月中東京へ出て毎夜三四時間しか睡らず疲れたまゝで、七月畑へ出たり村を歩いたり、だんだん無理が重なってこんなことになったのです。

演習が終るころはまた根子へ戻って今度は主に書く方へかゝります。 <傍点筆者/『校本宮澤賢治全集第十三巻』(筑摩書房)>

としたためている中に出てくる、この「演習」のことである。

素直に考えれば、「すっかりすがすがしくなりました」というのであれば速やかに羅須地人協会に戻り、それまでのような営為をそこで行いたいと賢治は愛弟子に伝えるであろうと思いきや、「演習が終るころ」までは戻らないということになる訳だから、この「演習」は極めて重要な意味合いを持っていると言わざるを得ない。そのような「演習」と一体は何のことだろうかと長らく気になっていた。

「新校本年譜」の註釈

荒木が言った。

「そういえば伝えるのを忘れてた。鈴木は以前、「演習」とは何のことだろうって言ってたよな。そのことについて「新校本年譜」に註釈がしてあったぞ」

「えっ、そうだったんだ。気付かなかったな。どこどこ、どこに…」

と言いながら筆者の私鈴木は、「新校本年譜」すなわち『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)・年譜篇』(筑摩書房)を本棚から引き抜いて手渡した。すると荒木は、

「ここここ。「九月二三日」の項に、

演習(*45)が終るころはまた根子へ戻って今度は主に書く方へかゝります。

とあるだろ。そしてほらこの〟*45〝の註釈として

盛岡の工兵隊がきて架橋演習などをしていた。

とあるじゃないか」

と教えてくれたので、私は

「じぇじぇじぇ。そうか、「八月一〇日」の項にではなくて「九月二三日」の項の方にあったのか。やったやった!」

と喜んだ。するとそれまで黙っていた吉田が、

「荒木やるじゃないか。そういえばえ~と、そうそう、その「盛岡の工兵隊」については、及川雅義著『花巻の歴史 下』にたしか何か書いてあったな。鈴木その本持っていたよな」

と言うので、それを手渡すと、

「ほら、

架橋演習には第二師団管下の前沢演習場を使用することに臨時に定めらていた。

ところが、その後まもなく黒沢尻――日詰間に演習場設置の話があったので、根子村・矢沢村・花巻両町が共同して敷地の寄付をすることになり、下根子桜に、明治四十一年(一九〇八)、東西百間、南北五十間の演習廠舎を建てた。

毎年、七月下旬から八月上旬までは、騎兵、八月上旬から九月上旬までは、工兵が来舎して、それぞれ演習を行った。

とあるだろ。うむっ…変だ」

それを吉田の肩越しから見ていた荒木も直ぐさま、

「そうか。そうだ、変だ」

と肯んずる。私はうろたえながら訝っていると、荒木が

「いいか、この工兵等の架橋演習が行われた期間は〟七月下旬から九月上旬まで〝であったということになるだろう。したがって、賢治が澤里に宛てた書簡の日付は9月23日だからその時点では既にこの架橋演習は終わっていたことになる。ところが、賢治が書簡にしたためたところの「演習」は、この文章表現からしてまだ9月23日時点では終わっていないものと解釈されるから、この架橋演習のことではない、ということさ」

と、説明をしてくれた。

「あっそうか、そういうことだよな…」

私の喜びは束の間、直ぐさま落胆に変わってしまった。

ところが荒木は言い出した手前もあってか、

「よしこうなったら乗りかかった船だ、徹底的に調べてやろうじゃないか」

と言い出す。荒木という男は壁にぶつかったときにこそかえって元気の湧いてくる奴である。すると吉田も意気に感じたのか、

「しょうがないな、それじゃ僕も付き合ってやることにしようか。ではそのためには、「新校本年譜」で「昭和3年8月10日」の記載がどうなっているかをまず確認してみようよ」

と身を乗り出してきた。

昭和3年8月10日の賢治

私達は「新校本年譜」を眺めてみた。そこには次のようなこと等が記されていた。

八月一〇日(金) 「文語詩篇」ノートに、「八月 疾ム」とあり。高橋武治あて手紙に八月一〇日から丁度四十日間熱と汗に苦しんだとあるので、この日からと推定する。

「あれっ、そうだったかな。俺の記憶によれば、この日の定説は『賢治は風雨の中を徹宵東奔西走したために風邪をひき、実家に帰って病臥した』だとばかり思っていた。鈴木、すまんが十字屋書店版の『宮澤賢治研究』をちょっと見せてくれ」

と荒木が言う。それを手渡すと、同書所収の「宮澤賢治年譜」を開きながら、荒木は昭和3年の中の記載事項

八月、心身の疲勞を癒す暇もなく、氣候不順に依る稲作の不良を心痛し、風雨の中を徹宵東奔西走し、遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅して父母のもとに病臥す。

を指し示した。

「そうか、以前は断定していたものがいつの間にか推定に変わってたんだ。ということは、かつての「賢治年譜」の記載内容には問題があったということになるから調べてみる必要があるということか」

と私が二人に問いかけると、吉田は

「そう、そういうことになるな。はたして、

(1)心身の疲勞を癒す暇もなかったのか

(2)気候不順に依る稲作の不良はあったのか

(3)風雨の中を徹宵東奔西走したのか

(4)遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅したのか

などをさ。そこでだ、これらのことについてこの際三人で手分けして調べてみようじゃないか、いいだろ。どう分担する?」

と提案すると、

「おおいいよ、それじゃ俺は「(1)」だ」

「ならば、私は「(2)」と「(3)」にしよう。これらはお互い密接に関連していそうだから」

と荒木と私がそれぞれ応えると吉田は、

「すると僕は残りの「(4)」か。それじゃ、今度の早池峰山行を終えたら、これらのことを調べた上でまた集まろうじゃないか」

と話をとりまとめてくれた。

「かつての賢治年譜」の検証

「しかしさ、この前の早池峰山行だが残念だったな」

と吉田が嘆くと、

「なに、途中ですっかりへばったしまったことか」

と荒木が混ぜっ返す。吉田は言葉に詰まりながら、

「ちっ、違うよ、盗掘のひどさのことだ。特にこの二三年ひどすぎる。賢治もかつて早池峰の盗掘を嘆いた詩を詠んでいたが、人間という生き物は本当に嘆かわしい生き物だということをつくづく今回の山行で思い知らされたからさ。さっ、それはそれとして懸案の「かつての賢治年譜」の検証を始めよう」

と話題を変えたがっているようだ。それを察したのか荒木は直ぐさま報告を開始した。

「そうそう、そういうことだったな。それじゃ俺からだ。

(1)心身の疲勞を癒す暇もなかったのか

についてだが、この「心身の疲勞」とは何を意味するのだろうかということを俺は考えてみた。この「疲勞」とは、それを癒す暇もなかったということだし、8月10日からは賢治は実家に戻っているということだから、その時よりもしばらく前の「疲勞」と考えられる。まして、賢治自身が「六月中東京へ出て毎夜三四時間しか睡らず疲れたまゝで」と書簡にしたためていたことに鑑みれば、この「疲れ」こそが先の「心身の疲勞」に当たると思った。

一方、伊藤七雄あて書簡〔240〕の下書(一)の中には

こちらへは二十四日に帰りましたが、畑も庭も草ぼ うぼうでおまけに少し眼を患ったりいたしましてしば らくぼんやりして居りました。

<『校本宮澤賢治全集第十三巻』(筑摩書房)>

ともあったから、帰花(花巻に帰ること)後も相当疲れが残って

いたと思われる。まさしく「心身の疲勞を癒す暇もなかった」と思うんだ」

それを受けて吉田は、

「しかしだ、賢治自身は「いまはやっと勢いもつきあちこちはねあるいて居ります」とその書簡の続きに書いてあっただろう。ならば、この時の上京の際の疲れは7月初め頃、つまりこの書簡を書いた頃にはもうすっかり取れていた。その「疲勞」は癒されていたんじゃないだろうか。

さりとてこの他に考えられる「疲勞」がないということもまた一方では言えそうだから、この「(1)」は賢治が8月10日に戻った理由にはならない可能性だってある。単なる「枕詞」だったということさえもあり得るのじゃなかろうか」

と疑問を呈した。

次に私が、

「それじゃ今度は私の番だが、実はいい情報をゲットしたんだ」

と口を開くと、荒木が

「なに、世紀の大発見でもしたか」

と茶化すので、私もつい格好を付けて、

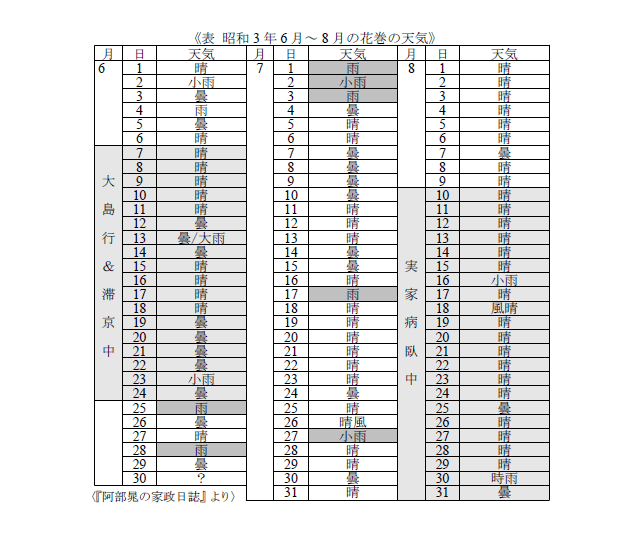

上掲のような《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》を見せながら、

「そこまではいかないけど、それに近いかもな。この表は、昭和3年夏の花巻の天気の一覧表だ。この天気については、当時湯口村の村長をしていた阿部晁の『家政日記』に記載されていたものから拾ったものだ。しかも阿部晁は花巻の石神に住んでいたから、この表の天気は当時の花巻の天気と判断してほぼ間違いなかろう」

と自慢げに嘯いた。すかさず吉田は、

「すごいじゃないか。当時の天気については僕も前々から知りたいと思っていたが、よく見つけたな」

と褒めてくれたので、私はつい調子に乗り、

「詳しい説明は割愛するが、この一覧表と先程挙がった書簡〔240〕の下書及び詩「澱った光の澱の底」から推理すれば、「伊豆大島行」を含む3週間弱の滞京から帰花した後も賢治は10日間ほど、つまり7月4日頃までは「少し眼を患ったりいたしましてしばらくぼんやりして居」て無為に過ごしており、7月5日から「やっと勢いもつきあちこちはねあるいて居」たと判断出来る。

そこでまず

(2)気候不順に依る稲作の不良はあったのか

についてだが、この表を見た限りにおいてはそんなことはまずなさそうだと推測出来る。それどころか、この時期らしいよい天気が続いているということが判るからだ。もちろん、これだけ雨が降らなければ干魃の心配はある。がしかしこの時期であれば、田植え時及びその直後の水不足とは違って水稲の被害はそれほど心配なかろう。それどころか、この地方の諺『日照りに不作なし』を農民は諳んじながら稔りの秋を楽しみにしていたと考えられる。実際、この昭和3年に干魃により稗貫の水稲が不作だったという記録もないはずだ。それどころか、『昭和3年10月3日付岩手日報』によれば

県の第1回予想収穫高

稗貫郡 作付け反別 収穫予想高 前年比較

水稲 6,326町歩 113,267石 2,130石

陸稲 195町歩 1,117石 △1,169石

であり、10月時点で前年より約2%の増収が見込まれていた。

さて、水稲はそれでいいとしてもこのような気候であれば陸稲が心配だ。がしかし、当時の稲作における稗貫地方の陸稲の作付け面積はほんの僅かにすぎない。

陸稲の収穫予想高は前年比較1,169石減だから、収穫高は前年の半分以下であろうことがわかるのでそのことは心配だが、

195町歩÷(6,326+195)町歩=0.03=3%

であり、稗貫郡内の陸稲作付け割合は稲作全体のわずか3%にしか過ぎないこともわかる。しかも、この195町歩の陸稲のために賢治一人だけが東奔西走したとは常識的に考えられない。

それからもう一つ、この時期賢治は稲熱病のことを心配していたということのようだが、その病気は高温多湿の場合に起こりやすいものであり、仮に稲熱病にかかった水稲があったにしても、この年は雨の日が殆どなかったから高温多湿とは言えず、その被害は軽かったと思うんだ。

したがって、仮に「気候不順に依る稲作の不良」があったにしても、それはそれほど甚大なものではなかったと推測出来る。

そしてこれに関わって、賢治は

(3)風雨の中を徹宵東奔西走したのか

についてだが、この一覧表に従えば、帰花後~8月10日の間に「風」が吹いた日は7月26日の一日だけあったが、それは晴れた日にだ。「風雨」の日は一日もない。そして、そもそも「雨」が降った日さえも、賢治が帰花後活動し出したと思われる7月5日以降は殆どないし、特に7月28日~8月10日の間にはそのような日は全くない。これではいくら賢治が「東奔西走」しようとしても、それが雨の中でということはほぼ不可能であったということがこれで明らかになった」

と私が一気にしゃべり続けたら、吉田は呆れ顔で言う。

「うん、鈴木の主張についてはわかった、よ~くわかった。となると、実はこの「(2)」や「(3)」も賢治が8月10日に戻った理由にはならない可能性が十分にあり得るってことだね。

それじゃ僕からは最後の

(4)遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅したのか

についてだ。

菊池忠二氏は『私の賢治散歩 下巻』において次のようなことを述べている。

私がもっとも伊藤さんに聞いてみたかったのは、ここでの農耕生活が病気のために挫折した時、宮澤賢治はどのようにして豊沢町の実家へ帰ったのか、という点だった。それを尋ねると、伊藤さんはふっと遠くを眺めるような目つきをしてから、次のように語ってくれたのである。

「今でも覚えているのは、私が裏の畑でかせいでいた時、作業服を着た賢治さんが『体の具合が悪いのでちょっと家で休んできますから』と言って、そろそろと静かに歩いて行ったことであんす。」

つまり伊藤忠一の証言によれば、少なくとも伊藤の目からはその時の賢治の病状はそれほど極端に悪化していたとは見えなかった、と言えそうだ。しかも、菊池氏はこの日のことについては宮澤清六自身からも直接訊いており、前掲書において

初めは「どうだったか忘れてしまったなあ」と語っていた清六さんが、だんだんに「特にこちらから迎えに行ったという記憶はないですねえ」ということだった。そして「これは大事なことですね」と二回ほどつぶやかれたのであった。その口調から私は、伊藤忠一の語った事実が本当であったことを、あらためて確認することができたのである。

とも述べている。つまり、賢治が実家に帰った時はそれほど重篤であった訳でもなかったと清六も証言しているということになる。

したがって、「風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅し」たという「(4)」も事実だったか怪しいところもあり、賢治が8月10日に戻った理由にはならない可能性が十分にあり得るってことだね」

と、また先程と同じような見方を吉田は最後にした。

すると、

「つまり、「(1)」~「(4)」の全てがその理由にならない可能性があるっていうことか…。これじゃまるで、賢治が仮病を使っていたと決めつけてそれをあばこうとしているだけだべ…」

と荒木はやや不満げに顔を曇らせた。

「いやそうではなくて、もしかするとその他にもっと大きな理由があったのかもしれないということを探っているだけだ。そもそも病気が理由で実家に帰ったのであれば、手紙には「演習が終るころはまた根子へ戻って云々」ではなくて「病気がちゃんと治ったならばまた根子へ戻って云々」と手紙に書くはずだ。おかしいと思わんか」

と吉田は肩をすくめた。

「逃避行」していた賢治

そこへ私は、荒木に追い打ちをかけそうなのでためらいつつも、

「実は、この時の上京は「東京へ逃避行」だったという見方もあるということをこの度知った。それは佐藤竜一氏が自身の著書『宮沢賢治の東京』の中で主張していたことなのだが、

東京について直ぐ書かれた(六月十日付)「高架線」という詩には、世相が表現されている。

「労農党は解散される」とあり、次のフレーズが続く。

…(中略)…

国家主義が台頭してきていた。その動きは当然、羅須地人協会の活動に影を落とした。この時の東京行は、現実からの逃避行であったに違いない。

という見方をしていた」

と紹介した。

すると、吉田は、

「この昭和3年6月の「伊豆大島行」は伊藤七雄に招かれたもののようだが、この伊藤は当時労農党の幹部であったはずだ。これと似たようなことが川村尚三の場合についても言える。賢治と二人で交換授業をしたこの川村は当時の労農党稗和支部の実質的な代表者であったはずだ。少なくとも、このような労農党の幹部等二人と賢治はかなり親しかったのだから、賢治は労農党の単なるシンパであったというよりはそれ以上の存在だったと考えた方がより自然だと思う。それは当時の労農党盛岡支部役員小館長右衛門の次のような証言、

宮沢賢治さんは、(労農党稗和支部の)事務所の保証人になったよ、さらに八重樫賢師君を通して毎月その運営費のようにして経済的な支援や激励をしてくれた。…(中略)…実質的な中心人物だった。おもてにでないだけであったが。

<名須川溢男「賢治と労農党」>

からも言えると思う」

と自身の見解を述べた。そこへ私がつい口を挟んでしまった。

「実はその「伊豆大島行」に関連してだが、かつてはそのような断定などはしていなかったはずなのに、最近は

伊藤七雄が妹・チヱをともなって花巻の賢治を訪ねてきたのは一九二八(昭和三)年春のことである。

という断定調の通説が一人歩きし始めてる。しかし私は、その訪問時期は昭和2年の秋ではなかろうかと推測している。というのは、伊藤ちゑは藤原嘉藤治に宛てたある書簡の中で、

私共兄妹が秋花巻の御宅にお訪ねした時の御約束を御上京のみぎりお果たし遊ばしたと見るのが妥当で 従って誠におそれ入りますけれどあの御本を今後若し再版なさいますやうな場合は…

としたためているから、伊藤兄妹が花巻を訪ねたという「秋」は昭和3年6月以前の秋でなければならず、自ずから昭和2年の秋のことであると判断せねばならないからだ」

「そんな書簡初耳だ、どこからその資料を入手したんだ?」

と吉田が訊くものだから、私は続けて

「実は、伊藤兄妹の血縁の方から貰った資料の中にあった。もしこれが事実であったとするならば、その時期は高瀬露が羅須地人協会を訪れるのを遠慮し出した時期と丁度入れ替わりになっている。なぜなら、上田哲は

賢治先生をはじめて訪ねたのは、大正十五年の秋頃で昭和二年の夏までいろいろ教えていただきました。その後、先生のお仕事の妨げになってはと遠慮するようにしました。

<『七尾論叢 第11号』(七尾短期大学)>

という、高瀬本人から菊池映一氏が聞いたという証言を得ているからだ。高瀬が賢治の許を訪ねることを遠慮するようになった理由の一つとして、この伊藤ちゑの花巻訪問が密接に関連していたという可能性も否定出来ない。

だから佐藤氏が主張するように、この時の3週間弱の上京は「逃避行」だったと捉えることもたしかに出来る。それはまず第一に、労農党が解散せねばならなくなったこと等の落胆を紛らわすために、第二に、以前から引きずっている高瀬露とのトラブルから逃れるために逃避行していた、と考えられないこともないからだ」

と私見を述べた。すると吉田も、

「逆に、これがもし「逃避行」でなかったとするならば、この時の上京によって賢治は農繁期に3週間弱もの間羅須地人協会を留守にしてしまったのだから、花巻に戻ったら賢治はそのことを悔いて、帰花直後からは周辺の農家の水稲の生育状況を心配しながら大車輪で見廻っていたはずだ。ところが賢治は、花巻に戻ってからも約10日間ほどをぼんやりと無為に過ごしていた。したがって、昭和3年の賢治は農繁期に3週間弱もの間羅須地人協会を留守にしていただけでなく、その農繁期に稲作指導等をまったくしない約一ヶ月間もの空白を作ってしまっていたことになる。この観点からも、佐藤氏の「東京へ逃避行」だったという見方はたしかに否定しきれない」

と同意を示した。

「演習」とは「陸軍大演習」のこと

すると荒木が

「でも変だな。俺は、賢治はその頃になるともうすっかり労農党とは縁を切ったものとばかり思っていた。たしか、川村と交換授業を行った後に、『どうもありがとう、ところで講義してもらったがこれはダメですね、日本に限ってこの思想による革命は起こらない』と言い、『仏教にかえる』と翌夜からうちわ太鼓で町を回った、という話じゃなかったっけ?」

<『岩手史学研究 NO.50』>

と疑問を投げかけたのだが、吉田は、

「たしかに川村はそのような証言をしているが、この交換授業は昭和2年のことだろ。ところが、この上京は昭和3年のことだ。しかも、賢治が伊藤兄妹の水沢の実家を訪れるのならばまだしも、農繁期の6月だというのに上京し、その上わざわざ伊藤兄妹の住む伊豆大島まで訪ねて行っている。賢治と労農党との深い関係は、交換授業が終わった後も続いたと判断せざるを得ないだろう。

それは次のようなこと等からも言えると思う。

第一回普選は昭和三年(一九二八)二月二十日だったから、二月初め頃だったと思うが、労農党稗和支部の長屋の事務所は混雑していた。…(中略)…事務所に帰ってみたら謄写版一式と紙に包んだ二十円があった『宮沢賢治さんが、これタスにしてけろ』と言ってそっと置いていったものだ、と聞いた。

<『國文學』昭和50年4月号(學燈社)>

ということだから、その後も賢治は労農党のシンパ以上の存在だったとならざるを得ないだろう」

と応えた。

これに対して荒木が、結果的に極めて重要なことになるのだが、次のようなことを話しながら、

「そうか、そうすると賢治は当時いわゆる「アカ」と見られていたという可能性がやはりあるということか。ん? なぜ俺が突如こんなことを言い出すのかだって。実は先日たまたまこの本を読んでいたところが、

労農党は昭和三年四月、日本共産党の外郭団体とみなされて解散命令を受けた。…(中略)…

この年十月、岩手では初の陸軍大演習が行われ、天皇の行幸啓を前に、県内にすさまじい「アカ狩り」旋風が吹き荒れた。横田兄弟や川村尚三らは、次々に「狐森」(盛岡刑務所の所在地、現前九年三丁目)に送り込まれたいった。

<『啄木 賢治 光太郎』(読売新聞社盛岡支局)>

と述べられていたからなんだ」

と、ためらい気味にその本を開いて見せてくれた。その途端、

「荒木、やった! これだこれこれ。件の「演習」とはそれこそこの「陸軍大演習」ことだったのだ」

と私は大声を出してしまった。

そして吉田はといえば腕組みをしながら、

「そうだよな、「演習」とは「陸軍大演習」のことだったんだ。なんで僕は今までそれに気付かなかったのだろうか。そうそうそういえば今思い出した。名須川溢雄の論文「賢治と労農党」の中に

八重樫賢師とは、羅須地人協会の童話会などに参加し、賢治から教えを受けた若者であり、下根子に賢治のような農園をひらき、労農党の活動をしていたという。しかもこの八重樫はまさしくその陸軍大演習の直前に、要注意人物ということで北海道に追放されて、その地に死んだ。

というような内容のことがたしか書かれていたはずだ。

これはただごとでは済まなくなったぞ。川村が捕まり、八重樫が北海道に追放されたのだから、彼等との繋がりの強い賢治に官憲の手が伸びない訳はないからな。そして前述の小館長右衛門は当時戦闘的な活動家だったと聞くが、この時の凄まじい「アカ狩り」によって彼が小樽に奔ったのも昭和3年8月だ。定説は覆るかもしれん」

と言って最後は口をつぐんでしまった。

やや間を置いて荒木が

「済まんが今日はこの辺で終わりに出来ないかな。実は明日から愚妻と旅に出るんで…」

と遠慮がちに言うので、私が

「それじゃ、この続きは荒木ご夫妻が旅行から戻ってからということにしよう。それまでに出来るだけ調べておくからさ」

と約束し、解散することにした。

八重樫賢師について

おみやげの信玄餅を三人で味わいながら、荒木夫妻の道中のみやげ話を聞き終えたところで、

「さて、ではこの前の続きを開始しよう」

と吉田が切り出したので、私がまず口火を切った。

「前回最後に八重樫賢師という人物が話題になったよな。実はこの上田仲雄の論文「岩手無産運動史」の中に、

五月以降I盛岡署長による無産運動への圧迫はげしくなり、旧労農党支部事務所の捜査、党員の金銭、物品、商品の貸借関係を欺偽、横領の罪名で取り調べられ、党員の盛岡市外の外出は浮浪罪をよび、七月党事務所は奪取せらる。一方盛岡署の私服は党員を訪問、脱退を勧告し、肯んじない場合は勾留、投獄、又は勤務先の訪問をもって脅かし、旧労農党はこの弾圧に数ヶ月にして殆ど破壊されるに至っている。三・一五事件に続いて無産運動に加えられた弾圧は、この年の十月県下で行われた陸軍大演習によって更に徹底せしめられる。演習二週間前に更迭したT盛岡警察署長により無産運動家の大検束が行われた。この大検束を期として、本県無産運動指導者の間に清算主義的傾向が生じた。 <『岩手史学研究 NO.50』>

ということが論じられていた。そして、この「大検束」を受けた人物の註釈があり、一日内外~一週間の検束処分を受けた者としてほら、

花巻署 川村尚二((ママ)) 八重樫賢志((ママ))

という名前があるだろ。おそらくそれぞれ川村尚三のことであり、八重樫賢師であることは間違いなかろう。

一方、八重樫賢師という青年は「羅須地人協会の童話会などに参加し、賢治から教えを受けた若者」でもあるということだったので私は気になって仕方がなかった。そこで、八重樫賢師のことを知っている人をあちこち探し廻ってみたところ、Aさんという方を紹介してもらった。そのAさんからは、賢師についての次のようなこと等を教えていただいた。

・賢師は、昭和3年の陸軍大演習を前にして行われた警察の取り締まりから逃れるために、その8月頃に函館へ参りました。

・函館の五稜郭の近くに親戚がおり、そこに身を寄せましたが、2年後の昭和5年8月、享年23歳で亡くなりました。

・農学校の傍で生徒みたいなこともしておったそうです。

・頭も良くて、人間的にも立派なお方だったと聞いております。

・賢治さんの使い走りのようなことをさせられていたようです。

・昭和3年当時賢師の家の周りを特務機関がウロウロしていたものですよ、ということを隣家の方から教わりました。

私はこれらのことを聞き知って、昭和3年の夏に花巻でも無産運動に対して徹底的な弾圧が行われていたことは紛れもない事実であったということを確信した。そしていいか、同年8月頃にだぞ、八重樫は警察から追われて函館に奔り、程なく客死していたのだ」

と報告したら、荒木は、

「こうして当時の社会情勢等を、とりわけ賢治と八重樫の関係まで知ってしまうと、そんなことは到底あり得ないといままで俺は思っていたが、たしかに賢治は警察からの事情聴取を避けられなかったかもしれないな。とりわけ、賢治が実家に帰った時期もまさしくその8月だからな…それにしても切ないな」

と頭を抱えてしまった。

賢治の身の処し方

すると、吉田が次のように続けた。

「でもその場合には、井上ひさしが『イーハトーボの劇列車』の中で花巻警察署長伊藤儀一郎をして言わしめている、次のような科白と似たものであった僕は思うよ。

あんたがただの水呑百姓の倅なら、労働農民党の事務所の保証人というだけでとうの昔に捕まっていましたぜ。…(中略)…だが、町会議員、学務委員、そしてこの十一月三日明治節には町政の功労者として高松宮殿下から表彰されなすった宮沢政次郎さんのご長男ともなればそうはいかん。

実際、この陸軍大演習の最初の演習が行われた10月6日には花巻の日居城野で「御野立」が行われたのだが、その前々日の4日付『岩手日報』によれば

大演習南軍の主力部隊、第三旅団長中川金蔵少将の統率の将校以下二千四百名は三日午後三時五分着下り臨時軍用列車で來花…(中略)…第三旅団長中川金蔵少将は花巻川口町宮澤善治宅に宿泊した。

とあり、南軍の主力部隊、第三旅団長が「宮善」に泊まっているくらいだから、花巻警察署も「宮澤マキ」にはそれなりの配慮もしたであろう。だから賢治の場合には、

『捕まえることはしないからその代わり、この10月に行われる陸軍大演習では花巻でも天皇の「御野立」が行われるので、それが終わるまでは頼むから実家で蟄居・謹慎していてほしい』

などと当局から懇願されたりした……なんていうこともあり得る。

いずれ、賢治が警察から取り調べを受けてなのか、それとも賢治自身の自主的判断によってなのかはさておき、当時の労農党等の多くの活動家等に清算主義が生じたのと同様に、賢治の場合には羅須地人協会から撤退して実家にて蟄居・謹慎するという形の清算をした、ということが十分に考えられるということになりそうだ」

そこで私が、

「つまり、昭和3年8月に賢治が実家に戻った最大の理由は、体調が悪かったからということよりは、「陸軍大演習」を前にして行われていた特高や治安当局による徹底したすさまじい弾圧に対処するためだったのであり、賢治は重病であるということにして実家にて蟄居・謹慎していたという可能性が極めて高く、従来の定説は覆りそうだということか…」

と自分に言い聞かせるように喋ったならば、荒木が、

「そういえば、『賢治は警察から睨まれてあそこに居られなくなったから実家に戻ったのさ』という証言があるということを、以前俺に教えてくれた人が実はあったのだが、やはりそういうことだったのかといま思い返している。でもそうなると賢治は仮病を使ったということになりそうで、俺としてはいたたまれないな。そのような身の処し方を賢治はほんとにしたんだべが…」

と肩を落とした。

その様子を察知してか吉田は、

「たしかにそれは巷間伝わっている賢治像には反するかもしれないが、普通の人間ならよくあることだし、僕は以前賢治の甥の一人に『賢治はどんな人でしたか』と強引に訊ねたことがある。するとその甥は『普通の伯父さんでしたよ』と教えてくれた。

だから、なっ荒木、賢治は重病だったから実家に戻って病臥していた訳ではなくて、その真の理由は「陸軍大演習」を前にして行われた特高等の厳しい「アカ狩り」から逃れるためだった、でもいいじゃないか。賢治だって基本的には我々と同じ、そういう点では普通の人間だったのだと思うよ」

と荒木を気遣った。

一方の私は、能天気に

「これで私は一つ胸のつかえが下りた。というのは、例の澤里宛書簡の中の「演習が終るころはまた根子へ戻って今度は主に書く方へかゝります」の意味するところは、

10月上旬に行われる「陸軍大演習」が終わったら再び羅須地人協会に戻る。ただし、そこに戻ったならば今までとは違い、創作の方を主にする。

という決意を述べていたのだということが解ったので、ほぼ謎が解けた気がするからだ。

もちろんこの賢治の変節については多少違和感はあるが、それはそれほど責められるべきことでもなかろう。私などは、そのような身の処し方をする賢治の方がかえって身近な存在と感じることが出来て、賢治は実はとても愛すべき人間だったのだと思えてくる」

と自分の素直な想いを語った。

不自然な療養の仕方

おもむろに吉田が言い出した。

「実は、菊池武雄の「賢治さんを思ひ出す」の中に

私どもは雜草の庭からそこばくのトマト畑の存在を見出して、玄關先の小黑板に「トマトを食べました」と斷はつて歸つたことでしたが、もうその頃は餘程健康を害してゐたので、二三日前豊澤町の生家の方に引き上げて床について居られた時だったことを後で聞いてすぐ見舞に行つたが、あまりよくないので面會は出來ませんでした。

<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)>

という回想がある。

つまり、8月10日直後に菊池と藤原嘉藤治の二人は羅須地人協会を訪れたのだが賢治は留守だった。そこで菊池は賢治を見舞うためにその後わざわざ実家を訪れたのだが、賢治の病状がよくなくて面会が叶わなかったという。

ところが、佐藤隆房が自身の著書『宮澤賢治』において次のようなことを述べている。

昭和三年の八月、食事の不規律や、粗食や、また甚だしい過労などがたたって病気となり、たいした発熱があるというわけではありませんでしたが、両側の肺浸潤という診断で病臥する身となりました。その時の主治医花巻(共立)病院内科医長佐藤長松博士でありましたが…

<『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房)>

これを読んで僕は驚いたね。賢治の実質的な主治医とも言われる佐藤隆房が、実家に戻った賢治にはそれほど熱があった訳ではなかったと証言していることになるからだ。

しかもその佐藤隆房が、

両側の肺浸潤という診断で病臥する身となりました。

という表現をしていることはいささか奇妙なことだ。どうしてこの部分を素直に

両側の肺浸潤で病臥する身となりました。

と表現せずに、なぜわざわざ「という診断」という文言を付したのだろうか。このような言い表し方では逆に、賢治はたいした熱があった訳ではないが、佐藤長松医師に頼んで「肺浸潤」であるという病名を付けてもらって重症であるということにした、という可能性があるとも言える」

そこで私が、

「そうすると、菊池武雄の見舞の際に賢治がかたくなに面会を謝絶したのは、もし直に会ってしまえば病臥するほどの症状か否かをすぐ読み取られるかもしれないということを恐れたからか」

と問い掛けると、

「実家に帰った賢治はたいした発熱があった訳ではなかったと佐藤隆房が証言している。にもかかわらず、友人の菊池が見舞に行っても謝絶している。妹のクニが刈屋主計と9月5日に養子縁組をしたがその際の宴にさえも出ていないという。9月下旬には「すがすがしくな」ったと賢治本人が明かしているし、療養のかたわら秋には菊造りをしていたと佐藤隆房は前掲書に記している。しかしこの頃も含めて、あの関登久也や藤原嘉藤治そして森荘已池までもがこの療養中に賢治を見舞ったということ等を一切どこにも著していないはずだ。調べてみると、賢治が8月に実家に戻ってから少なくとも陸軍大演習が終わる頃までの間に、家族や担当医以外で直に賢治に会えた人物がいたということは「新校本年譜」等からは窺えない。

このような賢治の療養の仕方は極めて不自然だ。こんな不自然な過ごし方を普通世間一般では何と言うか…」

と吉田が応えていたところへ、

「見えた! これこそまさに「蟄居・謹慎」ではないか」

と私はつい大声を出してしまった。

論じてこられなかったことの意味

一方、荒木の方は

「なるほどそういう見方があったのか。こうなってしまうと、賢治は重病だったから実家に帰ったというよりは、やはり蟄居・謹慎のためだったということの方がますます信憑性を帯びてきたような気がする。しかし弱ったな…まさか賢治がそんなだったとはな…」

と溜息をついてから、やや気を取り直して

「でもさ、賢治が当時の凄まじい「アカ狩り」を恐れて実家に戻って蟄居・謹慎していた、という類の説はいままで全く論じられてこなかったと思うんだよな…」

と首を傾げると、吉田は

「賢治は気の毒なことに、死んでからはいつも誰かに利用され続けて来た。賢治が当時はたして「主義者」であったか否かはさておき、賢治が少なくとも「アカ」と見られていたことはほぼ確実だから、特に戦時中は、賢治を利用しようとしていた人達にとってそのような類のことは極めて不都合だったんだ。だから彼等はそのことに完全に蓋をしてしまった。アンタッチャブルなことになった。そして、後にやっと再びその蓋をこじ開けたのが名須川溢雄と言える。僕はそんな不自然な扱いを受けてきた宮澤賢治が気の毒でならない…」

と嘆いた。そこで私は、

「そうだよな。私たち素人三人組でさえも、それも平成の時代になってからでもこのような合理的な推論が出来るくらいだから、当然宮澤賢治研究家ならかなり早い時点からこのことに気付き、この類の説を精緻に論考することが出来たはずだ。「演習」とは実は何のことを指し、なぜ昭和3年に実家に戻ったのが「8月」だったのかをたちどころに解明出来ていたはずだ。ところが、私の管見のせいかもしれないが、そのようなことが今までに公的に論じらたことは一切なさそうだ。まさしくこの実態こそがこの類のことに触れることはタブーだった、ということを意味しているということか」

と相槌を打った。

「そっか、このような類の説が今まで公に語られてこなかったことこそが逆に、実は賢治は実家にて蟄居・謹慎していたのだったということを暗示しているとたしかに言えるかもしれんな。…賢治を尊敬している俺にとってはちょっとしんどい話だが…」

と荒木がしみじみ言うと、吉田は穏やかに、

「奇しくも今年は賢治没後80年だ。創られ過ぎた賢治を本来の賢治に少しずつ戻すのに相応しい時機がやってきたということなのではなかろうか。今までの賢治はあまりにも聖人君子すぎて我々凡人には近づけない。しかし、羅須地人協会時代の賢治を調べてみるとこのように普通の人と同じようなところが少なからずあったようだし、そうであったとしてもそれは何等不思議なことではない」

と語ったので、私も調子に乗って、

「そしてそのような賢治ではあるが、それまでもそしてこれからも誰にも詠めないような素晴らしい心象スケッチ「春と修羅」等を残したり、それこそ「第四次」感覚を持つ賢治でなければ書けないような「やまなし」や「おきなぐさ」等の素敵な童話を創作してくれたりした作家だった、ということで一向に構わないのではなかろうか。

そもそも、創られすぎた賢治像をまさに賢治自身が一番苦々しく思っていると私は思うんだ。ひたすら求道的な生き方を求めたはずの賢治にとって何が一番かけがいのないものかというと、それは「真実を求め続ける姿勢」だと思うからだ。だからそろそろ《創られた賢治から愛すべき賢治に》移行してもよい時機がやって来ている、ということなのだ」

と偉そうなことを言ってしまった。

おわりに

当時は、「アカ」とか「社会主義者」等は火付け・盗賊の類に思われていた時代だったという。それゆえ、「宮澤マキ」の「宮政」の御曹司賢治が「アカ」だと思われていたとすれば、周りの人達は遠慮してそのようなことに関して公的には皆緘黙してきたのではなかろうか。

それがために、昭和3年8月の賢治については「かつての宮澤賢治年譜」にあったような『賢治は風雨の中を徹宵東奔西走したために風邪をひき、実家に帰って病臥した』ということに誰も異論を差し挟まなかったのでこれが「定説」になってしまったのだろう。

しかしこうやって三人で話し合ってみた結果、いわゆる「定説」の方が理に適っているのか、それとも我々がたどり着いた

昭和3年8月10日に賢治が実家に帰ったのは体調が悪かったからということよりは、「陸軍大演習」を前にして行われた特高等の凄まじい「アカ狩り」から逃れることがその主な理由であり、賢治は重病であるということにして実家にて蟄居・謹慎していた。

という結論の方が理に適っているのかをほぼ明らかに出来たと思うが如何であろうか。

しかもそのいずれが妥当かを端的に教えてくれそうなのが、他ならぬ賢治自身が「演習が終るころはまた根子へ戻って今度は主に書く方へかゝります」と教え子に伝えた一言だ。この一言からは、「羅須地人協会に戻る条件は病気が治ることではなくて、陸軍大演習が終わることである。またそこに戻ったにしても、今までのような活動は許されないことになったので、活動は創作を主とする」ということが読み取れるからだ。もともとたいした病気ではなかった、とも。

なお、このように教え子に伝えた賢治だったのだが、残念なことにその陸軍大演習が終わった頃にそれこそ本物の病魔に犯されてしまって病臥、賢治が再び羅須地人協会に戻ることはなかった。

どうやら、これが羅須地人協会の終焉―その真実―であったようだ。 (完)

††††

最後になりましたが、本書の出版に際しましてはご指導、ご助言、ご協力を賜りました澤里裕氏、阿部弥之氏、伊藤大亜氏、阿部千鶴子氏、A氏、遠野市立博物館様、鈴木修氏の皆様方には深く感謝し、厚く御礼申し上げます。

平成25年11月9日

著者

<参考文献等>

『校本宮澤賢治全集第十三巻』(筑摩書房)

『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)・年譜篇』(筑摩書房)

『花巻の歴史 下』(及川雅義著、図書刊行会)

『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)

『岩手日報』(昭和3年10月3日付)

『岩手日報』(昭和3年10月4日付)

『阿部晁 家政日記』(阿部 晁著)

『私の賢治散歩 下巻』(菊池忠二著)

『宮沢賢治の東京』(佐藤竜一著、日本地域社会研究所)

『鑑賞現代日本文学⑬ 宮沢賢治』(原子朗編、角川書店)

『七尾論叢 第11号』(七尾短期大学)

『岩手史学研究 NO.50』(岩手史学会)

『國文學』昭和50年4月号(學燈社)

『啄木 賢治 光太郎』(読売新聞社盛岡支局)

『イーハトーボの劇列車』(井上ひさし著、新潮文庫)

『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房、昭和17年発行)

『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房、昭和26年発行)

以上

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 〝常識が教えてくれる本当の宮澤賢治〟の目次へ。

〝常識が教えてくれる本当の宮澤賢治〟の目次へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

【新刊案内】『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版、550円(税込み))

当地(お住まいの地)の書店に申し込んで頂ければ、全国のどの書店でも取り寄せてくれますので、550円で購入できます。

【旧刊案内】『宮沢賢治と高瀬露―露は〈聖女〉だった―』(「露草協会」、ツーワンライフ出版、価格(本体価格1,000円+税))

なお、目次は下掲の通りです。

岩手県内の書店やアマゾン等でも取り扱われております。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

【旧刊案内】『本統の賢治と本当の露』(鈴木守著、ツーワンライフ出版、定価(本体価格1,500円+税)

岩手県内の書店やアマゾン等でネット販売がなされおります。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます