《創られた賢治から愛すべき真実の賢治に》

さて、ここまで昭和3年7月の賢治について少しく調べてきたのでその上旬についてはある程度わかった。そして、賢治は昭和3年の・七月の大暑当時非常に稲熱病が発生した〔推定〕

とか、

七~八月、稲熱病や旱魃対策に奔走。

と一般に言われているが、どうもそうではないようだということも前回わかった。となれば、この7月の賢治は、とりわけこの月の中旬以降は賢治は何を考え何をしていたのだろうかということを知りたいのだが、それはいまのところあまり見えてこない。

そこでもう一度『新校本年譜』の昭和3年7月分について見直してみると、

七月三日(火) 菊池信一あて(書簡239)に、「約三週間ほど先進地の技術者たちと一緒に働いてきました。」とあり、また「約束の村をまはる方は却って七月下旬乃至八月中旬すっかり稲の形が定まってからのことにして」という。…(投稿者略)…村をまはる方は七月下旬その通り行われる。

七月初め 伊藤七雄にあてた礼状の下書四通(書簡240と下書(二)~(四))がある。これにより、少し目を患いながら二四日に帰ったこと、畑も庭も草ぼうぼうでひどい雨つづきであったこと、昨日からよい天気になり「じつに河谷いっぱいの和風」であること、などがわかる。

七月五日(木) あて先不明の書簡下書(書簡241)

七月一八日(水) 農学校へ斑点の出た稲を持参し、ゴマハガレ病でないか調べるように堀籠に依頼。イモチ病とわかる。

七月二〇日(金) <停留所にてスヰトンを喫す>

七月二四日(火) <穂孕期>

七月 平来作の記述によると、「又或る七月の大暑当時非常に稲熱病が発生した為、先生を招き色々と駆除予防法などを教へられた事がある。…(投稿者略)…」とあるが、これは七月一八日の項に述べたことやこの七、八月の旱魃四〇日以上に及んだことと併せ、この年のことと推定する。

<『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)年譜篇』(筑摩書房)より>七月初め 伊藤七雄にあてた礼状の下書四通(書簡240と下書(二)~(四))がある。これにより、少し目を患いながら二四日に帰ったこと、畑も庭も草ぼうぼうでひどい雨つづきであったこと、昨日からよい天気になり「じつに河谷いっぱいの和風」であること、などがわかる。

七月五日(木) あて先不明の書簡下書(書簡241)

七月一八日(水) 農学校へ斑点の出た稲を持参し、ゴマハガレ病でないか調べるように堀籠に依頼。イモチ病とわかる。

七月二〇日(金) <停留所にてスヰトンを喫す>

七月二四日(火) <穂孕期>

七月 平来作の記述によると、「又或る七月の大暑当時非常に稲熱病が発生した為、先生を招き色々と駆除予防法などを教へられた事がある。…(投稿者略)…」とあるが、これは七月一八日の項に述べたことやこの七、八月の旱魃四〇日以上に及んだことと併せ、この年のことと推定する。

となっているから、まだ検討していないのは上掲の〝緑色文字〟部分だけなので、以下にその中身である次の二篇を見てみたい。

停留所にてスヰトンを喫す 一九二八、七、二〇、

わざわざここまで追ひかけて

せっかく君がもって来てくれた

帆立貝入りのスイトンではあるが

どうもぼくにはかなりな熱があるらしく

この玻璃製の停留所も

なんだか雲のなかのやう

そこでやっぱり雲でもたべてゐるやうなのだ

この田所の人たちが、

苗代の前や田植の后や

からだをいためる仕事のときに

薬にたべる種類のもの

除草と桑の仕事のなかで

幾日も前から心掛けて

きみのおっかさんが拵えた、

雲の形の膠朧体、

それを両手に載せながら

ぼくはたゞもう青くくらく

かうもはかなくふるえてゐる

きみはぼくの隣りに座って

ぼくがかうしてゐる間

じっと電車の発着表を仰いでゐる、

あの組合の倉庫のうしろ

川岸の栗や楊も

雲があんまりひかるので

ほとんど黒く見えてゐるし

いままた稲を一株もって

その入口に来た人は

たしかこの前金矢の方でもいっしょになった

きみのいとこにあたる人かと思ふのだが

その顔も手もたゞ黒く見え

向ふもわらってゐる

ぼくもたしかにわらってゐるけれども

どうも何だかじぶんのことでないやうなのだ

ああ友だちよ、

空の雲がたべきれないやうに

きみの好意もたべきれない

ぼくははっきりまなこをひらき

その稲を見てはっきりと云ひ

あとは電車が来る間

しづかにこゝへ倒れやう

ぼくたちの

何人も何人もの先輩がみんなしたやうに

しづかにこゝへ倒れて待たう

穂孕期 一九二八、七、二四、

蜂蜜いろの夕陽のなかを

みんな渇いて

稲田のなかの萓の島、

観音堂へ漂ひ着いた

いちにちの行程は

ただまっ青な稲の中

眼路をかぎりの

その水いろの葉筒の底で

けむりのやうな一ミリの羽

淡い稲穂の原体が

いまこっそりと形成され

この幾月の心労は

ぼうぼう東の山地に消える

青く澱んだ夕陽のなかで

麻シャツの胸をはだけてしゃがんだり

帽子をぬいで小さな石に腰かけたり

みんな顔中稲で傷だらけにして

芬って酸っぱいあんずをたべる

みんなのことばはきれぎれで

知らない国の原語のやう

ぼうとまなこをめぐらせば、

青い寒天のやうにもさやぎ

むしろ液体のやうにもけむって

この堂をめぐる萓むらである

<『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)より>わざわざここまで追ひかけて

せっかく君がもって来てくれた

帆立貝入りのスイトンではあるが

どうもぼくにはかなりな熱があるらしく

この玻璃製の停留所も

なんだか雲のなかのやう

そこでやっぱり雲でもたべてゐるやうなのだ

この田所の人たちが、

苗代の前や田植の后や

からだをいためる仕事のときに

薬にたべる種類のもの

除草と桑の仕事のなかで

幾日も前から心掛けて

きみのおっかさんが拵えた、

雲の形の膠朧体、

それを両手に載せながら

ぼくはたゞもう青くくらく

かうもはかなくふるえてゐる

きみはぼくの隣りに座って

ぼくがかうしてゐる間

じっと電車の発着表を仰いでゐる、

あの組合の倉庫のうしろ

川岸の栗や楊も

雲があんまりひかるので

ほとんど黒く見えてゐるし

いままた稲を一株もって

その入口に来た人は

たしかこの前金矢の方でもいっしょになった

きみのいとこにあたる人かと思ふのだが

その顔も手もたゞ黒く見え

向ふもわらってゐる

ぼくもたしかにわらってゐるけれども

どうも何だかじぶんのことでないやうなのだ

ああ友だちよ、

空の雲がたべきれないやうに

きみの好意もたべきれない

ぼくははっきりまなこをひらき

その稲を見てはっきりと云ひ

あとは電車が来る間

しづかにこゝへ倒れやう

ぼくたちの

何人も何人もの先輩がみんなしたやうに

しづかにこゝへ倒れて待たう

穂孕期 一九二八、七、二四、

蜂蜜いろの夕陽のなかを

みんな渇いて

稲田のなかの萓の島、

観音堂へ漂ひ着いた

いちにちの行程は

ただまっ青な稲の中

眼路をかぎりの

その水いろの葉筒の底で

けむりのやうな一ミリの羽

淡い稲穂の原体が

いまこっそりと形成され

この幾月の心労は

ぼうぼう東の山地に消える

青く澱んだ夕陽のなかで

麻シャツの胸をはだけてしゃがんだり

帽子をぬいで小さな石に腰かけたり

みんな顔中稲で傷だらけにして

芬って酸っぱいあんずをたべる

みんなのことばはきれぎれで

知らない国の原語のやう

ぼうとまなこをめぐらせば、

青い寒天のやうにもさやぎ

むしろ液体のやうにもけむって

この堂をめぐる萓むらである

これらの詩から汲み取れるものは私にはあまりないと思っていたのだが、実はこれらが『春と修羅 第三集』の最後の二篇であるということに気付いた。そしてこの後、賢治の詩から日付はぷっつりと消えてしまっているという。ということは、この時期に賢治の中で何か大きな変化が起きていたということはほぼ確実であろう。しかもそういえば、これらの詩の前に詠んだ〈台地 一九二八、四、十二、〉以降賢治はそれまで付けていた「作品番号」さえも付けなくなってしまったからなおさらにだ。

そこでもう一度これらの詩と、それぞれの下書稿を見直してみた。まず〈停留所にてスヰトンを喫す>についてだが、「この玻璃製の停留所」「じっと電車の発着表を仰いでゐる、」「たしかこの前金矢の方でもいっしょになった 」「あとは電車が来る間」などからは、賢治はこの日「一九二八、七、二〇」つまり昭和3年7月20日に、花巻電鉄に乗って稲作指導に行ったのであろう。しかも、「金矢」という地名があることから、賢治がこの日使った花巻電鉄は「花巻温泉線」であり、その停留所は

西花巻 - 電鉄花巻 - 花巻グランド前 - 瀬川 - 金矢口 - 松山寺前 - 花巻温泉

だから、「この玻璃製の停留所」とはおそらく「金矢口(北金矢)」か「瀬川」であり、そこでの出来事を詠んだに違いない。実際当時の附近の地図はどうであったかというと

<『花巻電鉄(上)』(湯口徹著、ネコ・パブリッシング)7pより抜粋>

となっており、それこそあの教え子「平來作」の家のある小瀬川の近くだ。しかも來作の子息の国友氏は、「賢治はしばしば稲作指導に来てくれたという。ただ賢治に御馳走しようと思ってもなかなか応じてくれなかったと母が言っていた」と私に教えてくれたっけ。そして、賢治が食事を勧められても基本的には断っていたということはよく知られていることだから、このときに賢治が「スヰトンを喫」したということは極めて珍しいことである。そして当初、「空の雲がたべきれないやうに/きみの好意もたべきれない」と詠んでいるのでこの時賢治はかなり体調が思わしくなくてそれを殆ど食べなかったと思っていた私だが、そうとも言い切れないようだ。というのは、この下書稿には

きみはわたくしの隣りに座り

わたくしがたべてゐる間

じっと電車の発着表を仰いでゐる

<『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)より>

とも書いてあったということを知ったからだ。しかも、そもそもこの詩のタイトルが「停留所にてスヰトンを喫す」だから、賢治はこの時だけはスヰトンを素直に御馳走になり、しかもそれなりの量を食べたことになりそうだ。もしかすると、それこそこの時「帆立貝入りのスイトン」を持って来たのは平來作の可能性もある。來作の家から「瀬川」の停留所までおおよそ1㎞もある道のりを「わざわざここまで追ひかけて/せっかく」もって来てくれたから、賢治は意気に感じてそうしたのかもしれない。

とまれ、この時に賢治はそれなりの量のスヰトンを食べたということを否定しきれないので、やはりこの詩もあくまでも「詩」であると認識すべきかもしれない。そしてそもそも、もし賢治が疲労困憊していたとすれば、彼は手帳をポケットから取り出してこのような詩を詠む気力さえもなかったと考える方が自然だからでもある。原子朗氏はこの詩について、

詩が語るように、賢治の肉体は安定どころか、不安と限界をこえている。意識ももうろうとしている。

<『宮沢賢治』(原子朗著、角川書店)228pより>と鑑賞しているが、私にはどうもそうとばかりは言えないのではなかろうかと、この詩をそのまま還元はできないのではなかろうかとつい思ってしまう。

さて次に〈穂孕期 一九二八、七、二四、>についてだが、賢治は「一九二八、七、二四、」つまり昭和3年7月24日に、穂孕期の稲作指導に出かけ、一日行程であちこちを周り、そして夕方「このちっぽけな観音堂」に辿り着き、疲れた体を休めながら渇いたのどを潤していたのだろう。「観音堂へ漂ひ着いた」ということだから、賢治は当時しばしば鍋倉に行っていたから、今休んでいるこの場所は円万寺の観音堂だろうか。そしてこの下書稿と言われている、

杏 一九二八、七、二四、

つかれて渇いて

夕陽の中を

萓で囲んだこのちっぽけな観音堂へ

みんないっしょに漂ひ着いた

いちにちの行程は

ただまっ青な稲の中

その水いろの葉筒の底で

三十億の一ミリの羽

けむりのやうな稲の穂が

いまこっそりとできかかり

この一月の雨や湿気の心配は

雲や東のけむりとともに

青い夕陽に溶かされる

麻シャツを着た

さっきの人が帰って来る

どこからとって来たのだらう

杏を帽子にいっぱい盛って

稲で傷つき過労に瘠せたその顔に

何かわらひをかすかにうかべ

萱の間を帰ってくる

(はね起きろ、観音の化身!)

ひとはしづかにわらってくる

<『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)より>つかれて渇いて

夕陽の中を

萓で囲んだこのちっぽけな観音堂へ

みんないっしょに漂ひ着いた

いちにちの行程は

ただまっ青な稲の中

その水いろの葉筒の底で

三十億の一ミリの羽

けむりのやうな稲の穂が

いまこっそりとできかかり

この一月の雨や湿気の心配は

雲や東のけむりとともに

青い夕陽に溶かされる

麻シャツを着た

さっきの人が帰って来る

どこからとって来たのだらう

杏を帽子にいっぱい盛って

稲で傷つき過労に瘠せたその顔に

何かわらひをかすかにうかべ

萱の間を帰ってくる

(はね起きろ、観音の化身!)

ひとはしづかにわらってくる

には「さっきの人が帰って来る/どこからとって来たのだらう/杏を帽子にいっぱい盛って」とあるから、だれかが近くから杏の実を沢山持って来て皆に分けて食べさせようとしていたのだろう。

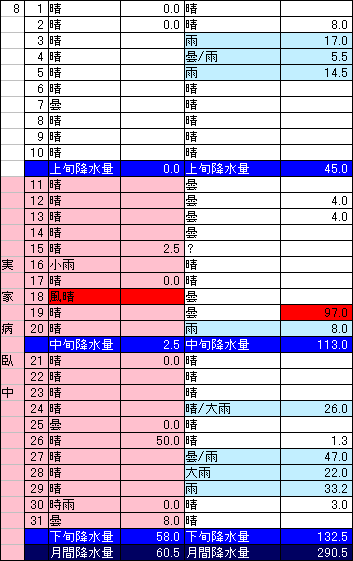

そして「杏」の中の「この一月の雨や湿気の心配は」に注意すれば、やはりこの詩もあくまでも「詩」であるということを認識せねばならないようだ。なぜならば前回も触れたことだが、昭和3年7月~8月 花巻は日照り続きの毎日だったということが阿部晁の『家政日誌』等からわかるし、『岩手県気象年報』(岩手県盛岡・宮古測候所、福井規矩三発行人)によれば例年になく雨量も少ないことがわかるので、この詩にあるような「この一月の雨や湿気の心配は」実は心配しようにもそれができなかったと判断できるからである。ちなみに昭和3年の花巻の夏の気象を下表で見てみると、

<天気は『阿部晁家政日誌』より、降水量は「盛岡地方気象台」より。

なお、降水量欄については 〝記載なし〟=〝全く雨降らず〟、〝0.0〟=〝雨は降ったが降水量はゼロ〟 昭和2年の6月のデータは未入手。>

であることからもそれは言えるだろう。「この一月」とは、この詩が詠まれた日が7月24日だから、「逃避行」とも言われているあの上京から帰花(6月24日といわれている)してからのちょうど一月(ひとつき)を意味するので、この一月であれば花巻の雨や湿気がどうであったかを賢治は知らなかったわけはない。そしてこの一覧表からは「この一月の雨や湿気の心配」をするような花巻の気象であったということはほぼ窺えない。どうやらやはりこの詩もこのまま還元することはできそうにもない。せいぜい裏付けがとれた部分しかそれはできない。なお、降水量欄については 〝記載なし〟=〝全く雨降らず〟、〝0.0〟=〝雨は降ったが降水量はゼロ〟 昭和2年の6月のデータは未入手。>

というわけで、この7月の賢治は上旬はかなり不調であったようだが、少なくとも7月の下旬であれば遠くまで出かけて一日がかりであちこちかけずり回るくらいの体力は残っていたと言えそうだ。小瀬川であれば「花巻温泉線」を利用できるからそれ程ではないが、鍋倉あたりまで出かけるとなればかなりの距離を歩かねばならないからである。しかも、昭和3年の7月下旬であれば結構良い天気が続いていたから、おそらく炎天下の下を毎日一日中かけずり回るということはなかなか大変なことだったはずだ。だから私には、前述した「何か大きな変化が起きていた」がどんな変化だったのかがうっすらとわかってきたような気がしてきた。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。

“『昭和3年の宮澤賢治』の目次”に移る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

【『宮澤賢治と高瀬露』出版のご案内】

その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。

その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます