〈『新校本 宮澤賢治全集〈第14巻〉雑纂 校異篇』(筑摩書房)口絵より〉

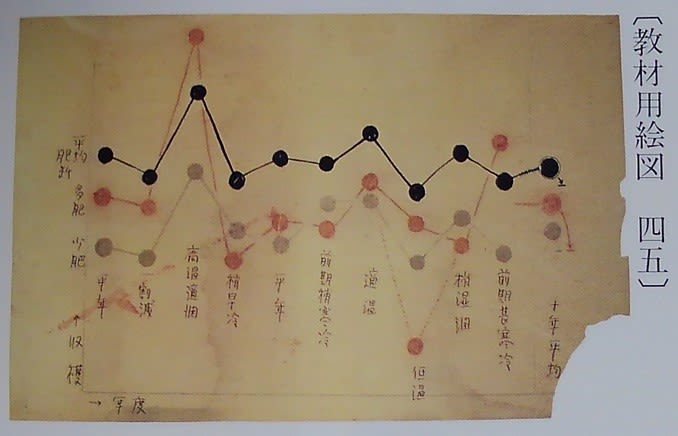

さて、前々から気になっていた羅須地人協会での講義用に作成されたという〔教材用絵図〕についてだが、この度、『宮澤賢治の世界 教材用絵図』(高村毅一、宮城一男編、筑摩書房)を見ることができて幾つかのことを知った。

まずは「48 肥料用量試験」(新校本では〔教材用絵図 四五〕)を見てみる。

【48 肥料用量試験】

〈『宮澤賢治の世界 教材用絵図』(高村毅一、宮城一男編、筑摩書房)98p〉

すると、そこにはこんな解説がなされていた。

第一は、大正七年ロのように「高温適潤」の気象で稲の発育条件に恵まれたときには、「多肥」が圧倒的に収量を高くさせている。

第二に、冷温に見舞われた年――たとえば、大正八年ハの「稍早冷」、大正十四年ニの「前期甚寒冷」の場合などは「多肥」は前者では逆効果、後者ではそれなりの効果を上げている。

いずれにしても、十年間の平均値ホをとってみると、結局のところ、「平均肥料」の場合が収量一位を占め、ついで「多肥」「小肥」の順となっていることがわかる。

そこで私は、「多肥」は如何なる場合でも収量が「平均」や「小肥」に勝るものとこれまで思い込んでいたので、「多肥」がそれらよりも勝る収量が得られるのは「高温適潤」と「前期甚寒冷」の時のみであったことを知ってまず驚いた。第二に、冷温に見舞われた年――たとえば、大正八年ハの「稍早冷」、大正十四年ニの「前期甚寒冷」の場合などは「多肥」は前者では逆効果、後者ではそれなりの効果を上げている。

いずれにしても、十年間の平均値ホをとってみると、結局のところ、「平均肥料」の場合が収量一位を占め、ついで「多肥」「小肥」の順となっていることがわかる。

そして次に、賢治のことだから、おそらく「平均肥料」で指導したであろうと私は確信している。さりながら、いかな賢治と雖も、その年の気象の正確な予報も、まして気象条件のコントロールなどできるわけでもない。だからこの「48 肥料用量試験」絵図は、常に田圃を見回って稲の発育状況をつぶさに観察し、それに応じた稲作指導が欠かせないということを私に教えてくれる。

だがしかし、羅須地人協会時代の賢治がそのようなことが仮にできたとしてもそれはせいぜい昭和2年の場合しかなかったはずだ。大正15年の場合はそれを窺わせる証言や資料は見つからないからだ。また、昭和3年の場合は農繁期に上京しているし、帰花後は程なくして病に倒れたからだ。そしてその昭和2年の場合でも実は問題がある。

それは例えば、昭和2年8月20日付のあの詩「和風は河谷いっぱいに吹く」

一〇二一 和風は河谷いっぱいに吹く 一九二七、八、二〇、

たうたう稲は起きた

まったくのいきもの

まったくの精巧な機械

稲がそろって起きてゐる

雨のあひだまってゐた穎は

いま小さな白い花をひらめかし

しづかな飴いろの日だまりの上を

赤いとんぼもすうすう飛ぶ

あゝ

南からまた西南から

和風は河谷いっぱいに吹いて

汗にまみれたシャツも乾けば

熱した額やまぶたも冷える

あらゆる辛苦の結果から

七月稲はよく分蘖し

豊かな秋を示してゐたが

この八月のなかばのうちに

十二の赤い朝焼けと

湿度九〇の六日を数へ

茎稈弱く徒長して

穂も出し花もつけながら、

ついに昨日のはげしい雨に

次から次と倒れてしまひ

うへには雨のしぶきのなかに

とむらふやうなつめたい霧が

倒れた稲を被ってゐた

あゝ自然はあんまり意外で

そしてあんまり正直だ

百に一つなからうと思った

あんな恐ろしい開花期の雨は

もうまっかうからやって来て

力を入れたほどのものを

みんなばたばた倒してしまった

その代りには

十に一つも起きれまいと思ってゐたものが

わづかの苗のつくり方のちがひや

燐酸のやり方のために

今日はそろってみな起きてゐる

森で埋めた地平線から

青くかゞやく死火山列から

風はいちめん稲田をわたり

また栗の葉をかゞやかし

いまさわやかな蒸散と

透明な汁液の移転

あゝわれわれは曠野のなかに

芦とも見えるまで逞ましくさやぐ稲田のなかに

素朴なむかしの神々のやうに

べんぶしてもべんぶしても足りない

〈『校本宮澤賢治全集第四巻』(筑摩書房)〉たうたう稲は起きた

まったくのいきもの

まったくの精巧な機械

稲がそろって起きてゐる

雨のあひだまってゐた穎は

いま小さな白い花をひらめかし

しづかな飴いろの日だまりの上を

赤いとんぼもすうすう飛ぶ

あゝ

南からまた西南から

和風は河谷いっぱいに吹いて

汗にまみれたシャツも乾けば

熱した額やまぶたも冷える

あらゆる辛苦の結果から

七月稲はよく分蘖し

豊かな秋を示してゐたが

この八月のなかばのうちに

十二の赤い朝焼けと

湿度九〇の六日を数へ

茎稈弱く徒長して

穂も出し花もつけながら、

ついに昨日のはげしい雨に

次から次と倒れてしまひ

うへには雨のしぶきのなかに

とむらふやうなつめたい霧が

倒れた稲を被ってゐた

あゝ自然はあんまり意外で

そしてあんまり正直だ

百に一つなからうと思った

あんな恐ろしい開花期の雨は

もうまっかうからやって来て

力を入れたほどのものを

みんなばたばた倒してしまった

その代りには

十に一つも起きれまいと思ってゐたものが

わづかの苗のつくり方のちがひや

燐酸のやり方のために

今日はそろってみな起きてゐる

森で埋めた地平線から

青くかゞやく死火山列から

風はいちめん稲田をわたり

また栗の葉をかゞやかし

いまさわやかな蒸散と

透明な汁液の移転

あゝわれわれは曠野のなかに

芦とも見えるまで逞ましくさやぐ稲田のなかに

素朴なむかしの神々のやうに

べんぶしてもべんぶしても足りない

を読んでいると、賢治の肥料設計・稲作指導のよろしきを得て、一度倒れてしまった稲が「今日はそろってみな起き」たので、賢治はそれがとても嬉しくて「芦とも見えるまで逞ましくさやぐ稲田のなか 」で「べんぶしてもべんぶしても足りない」と、欣喜雀躍していたのだろうと思う。そして、さすがは賢治と誉め讃えたくなる。

がしかし、天沢退二郎氏は特集対談「雨ニモマケズ」において、

もう台風が過ぎ去ったあとで、自分がちゃんと肥料設計した他の稲がむっくりと起きたと、大喜びに喜んでいる詩があると思うと、同じ日付の別の詩で、稲がもうすっかり倒れてしまったと、絶望して、倒れたところにみんな、「弁償すると答えて行け」というように自分に向かって叫んでいる。つまり彼の現実生活と詩作品とを重ねて解釈しようなんてしても絶対だめなんです。いままでは彼の詩を読んで、それが彼の現実生活そのものだと思って、いろいろ彼の人間を論じていたでしょう。それは考え直さなければいけない。

<『太陽 5月号 No.156』(平凡社、昭和51年4月)、94p>とか、

しかし「野の師父」はさらなる改稿を受けるにつれて、茫然とした空虚な表情へとうつろいを見せ、「和風は……」の下書稿はまだ七月の、台風襲来以前の段階で発想されており、最終形と同日付の「〔もうはたらくな〕」は、ごらんの通り、失意の暗い怒りの詩である。これら、一見リアルな、生活体験に発想したと見られる詩篇もまた、単純な実生活還元をゆるさない、屹立した〝心象スケッチ〟であることがわかる。

<『新編宮沢賢治詩集』(天沢退二郎編、新潮文庫)、414p>と厳しく指摘しているように、この詩は「屹立した〝心象スケッチ〟」なのである(どんな場合でもそうだが、賢治の詩の場合でももちろん、裏付けをとらぬままに詩から安易に判断はできない)。

あるいはまた、拙著『本統の賢治と本当の露』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版)の「㈣ 誤認「昭和二年は非常な寒い氣候…ひどい凶作」」で次のように論じたように、

「昭和2年の賢治と稲作」に関しての論考等において、多くの賢治研究家等がその典拠等も明示せずに次のようなことを断定的な表現を用いてそれぞれ、

(a) その上、これもまた賢治が全く予期しなかったその年(昭和2年:筆者註)の冷夏が、東北地方に大きな被害を与えた。 〈『宮沢賢治 その独自性と時代性』(西田良子著、翰林書房)152p〉

私たちにはすぐに、一九二七年の冷温多雨の夏と一九二八年の四〇日の旱魃で、陸稲や野菜類が殆ど全滅した夏の賢治の行動がうかんでくる。 〈同、173p〉

(b) 昭和二年は、五月に旱魃や低温が続き、六月は日照不足や大雨に祟られ未曾有の大凶作となった。この悲惨を目の当たりにした賢治は、草花のことなど忘れたかのように水田の肥料設計を指導するため農村巡りを始める。 〈『イーハトーヴの植物学』(伊藤光弥著、洋々社)79p〉

(c) 一九二七(昭和二)年は、多雨冷温の天候不順の夏だった。

〈『 宮沢賢治 第6号』(洋々社、1986年)78p〉

(d) (昭和2年の)五月から肥料設計・稲作指導。夏は天候不順のため東奔西走する。

〈『新編銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著、新潮文庫)所収の年譜〉

(e) (昭和2年は)田植えの頃から、天候不順の夏にかけて、稲作指導や肥料設計は多忙をきわめた。

〈『新潮日本文学アルバム 宮沢賢治』(新潮社)77p〉

(f) 一九二六年春、あれほど大きな意気込みで始めた農村改革運動であったが…(筆者略)…

中でも、一九二七・八年と続いた、天候不順による大きな稲の被害は、精神的にも経済的にも更にまた肉体的にも、彼を打ちのめした。 〈『宮澤賢治論』(西田良子著、桜楓社)89p〉

(g) 昭和二年(1927年)は未曽(ママ)有の凶作に見舞われた。詩「ダリア品評会席上」には「西暦一千九百二十七年に於る/当イーハトーボ地方の夏は…(筆者略)…」とある。〈帝京平成大学石井竹夫准教授の論文〉

というような事を述べいる。つまり、「昭和二年は、多雨冷温の天候不順の夏だった」とか「未曾有の凶作だった」という断定にしばしば遭遇する。

…投稿者略…

しかし残念ながら、先の『阿部晁の家政日誌』に記載されている花巻の天候みならず、それこそ福井自身が発行した『岩手県気象年報(〈註五〉)』(岩手県盛岡・宮古測候所)や『岩手日報』の県米実収高の記事(〈註六〉)、そして「昭和2年稻作期間豊凶氣溫(〈註七〉)」(盛岡測候所発表、昭和2年9月7日付『岩手日報』掲載)等によって、「昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた」という事実は全くなかったということを容易に知ることができる。つまり、同測候所長のこの証言は事実誤認だったのだ。

おのずから、『新校本年譜』はこの福井の証言の検証もせず裏付けも取っていなかったということになるし、先の断定表現の引用文〝(a)~(g)〟も同様だったということになってしまうだろう。

畢竟、「羅須地人協会時代」である昭和2年に、賢治が「サムサノナツハオロオロアル」こうと思ってもこれは土台無理な話であり、本当はそんなことは実はできなかったという結論にならざるを得ない。

〈『本統の賢治と本当の露』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版)65p~〉(a) その上、これもまた賢治が全く予期しなかったその年(昭和2年:筆者註)の冷夏が、東北地方に大きな被害を与えた。 〈『宮沢賢治 その独自性と時代性』(西田良子著、翰林書房)152p〉

私たちにはすぐに、一九二七年の冷温多雨の夏と一九二八年の四〇日の旱魃で、陸稲や野菜類が殆ど全滅した夏の賢治の行動がうかんでくる。 〈同、173p〉

(b) 昭和二年は、五月に旱魃や低温が続き、六月は日照不足や大雨に祟られ未曾有の大凶作となった。この悲惨を目の当たりにした賢治は、草花のことなど忘れたかのように水田の肥料設計を指導するため農村巡りを始める。 〈『イーハトーヴの植物学』(伊藤光弥著、洋々社)79p〉

(c) 一九二七(昭和二)年は、多雨冷温の天候不順の夏だった。

〈『 宮沢賢治 第6号』(洋々社、1986年)78p〉

(d) (昭和2年の)五月から肥料設計・稲作指導。夏は天候不順のため東奔西走する。

〈『新編銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著、新潮文庫)所収の年譜〉

(e) (昭和2年は)田植えの頃から、天候不順の夏にかけて、稲作指導や肥料設計は多忙をきわめた。

〈『新潮日本文学アルバム 宮沢賢治』(新潮社)77p〉

(f) 一九二六年春、あれほど大きな意気込みで始めた農村改革運動であったが…(筆者略)…

中でも、一九二七・八年と続いた、天候不順による大きな稲の被害は、精神的にも経済的にも更にまた肉体的にも、彼を打ちのめした。 〈『宮澤賢治論』(西田良子著、桜楓社)89p〉

(g) 昭和二年(1927年)は未曽(ママ)有の凶作に見舞われた。詩「ダリア品評会席上」には「西暦一千九百二十七年に於る/当イーハトーボ地方の夏は…(筆者略)…」とある。〈帝京平成大学石井竹夫准教授の論文〉

というような事を述べいる。つまり、「昭和二年は、多雨冷温の天候不順の夏だった」とか「未曾有の凶作だった」という断定にしばしば遭遇する。

…投稿者略…

しかし残念ながら、先の『阿部晁の家政日誌』に記載されている花巻の天候みならず、それこそ福井自身が発行した『岩手県気象年報(〈註五〉)』(岩手県盛岡・宮古測候所)や『岩手日報』の県米実収高の記事(〈註六〉)、そして「昭和2年稻作期間豊凶氣溫(〈註七〉)」(盛岡測候所発表、昭和2年9月7日付『岩手日報』掲載)等によって、「昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた」という事実は全くなかったということを容易に知ることができる。つまり、同測候所長のこの証言は事実誤認だったのだ。

おのずから、『新校本年譜』はこの福井の証言の検証もせず裏付けも取っていなかったということになるし、先の断定表現の引用文〝(a)~(g)〟も同様だったということになってしまうだろう。

畢竟、「羅須地人協会時代」である昭和2年に、賢治が「サムサノナツハオロオロアル」こうと思ってもこれは土台無理な話であり、本当はそんなことは実はできなかったという結論にならざるを得ない。

のである。つまり、残った昭和2年のことについてさえも、通説は危ういのである。

そしてこれらのことがそうであり得ることを、賢治書簡「258 昭和5年3月10日 伊藤忠一宛」中の、

根子ではいろいろとお世話になりました。

たびたび失礼なことも言ひましたが、殆んどあすこでははじめからおしまひまで病気(こころもからだも)みたいなもので何とも済みませんでした。

<『新校本宮澤賢治全集第十五巻書簡本文篇』(筑摩書房)>たびたび失礼なことも言ひましたが、殆んどあすこでははじめからおしまひまで病気(こころもからだも)みたいなもので何とも済みませんでした。

という謝罪がいみじくも示唆しているのではなかろか。

というわけで、「48 肥料用量試験」絵図は、常に田圃を見回って稲の発育状況をつぶさに観察し、それに応じた稲作指導が欠かせないということを教えてくれているが、羅須地人協会時代の賢治が実際にそのようにしたということはあまりなかったか、しようと思ってもできなかったということになるのかもしれない。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。〝『宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気』より〟の目次”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

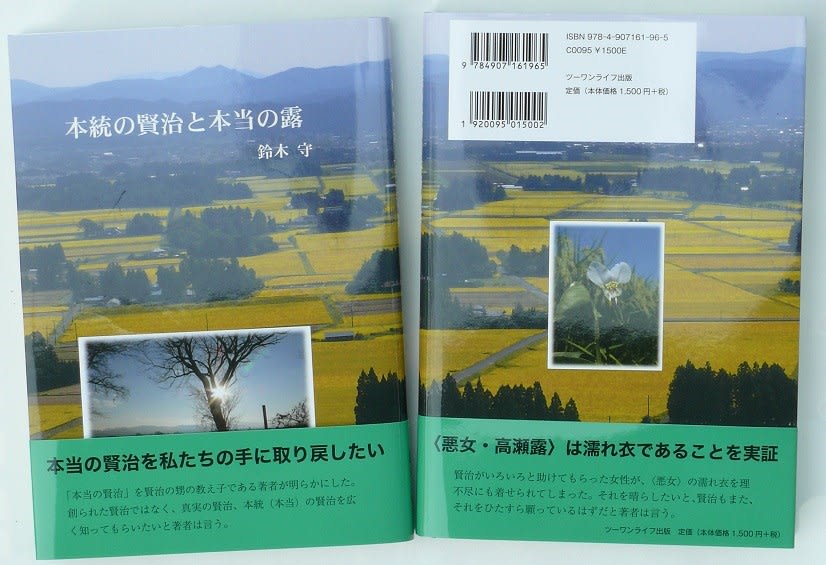

賢治の甥の教え子である著者が、本当の宮澤賢治を私たちの手に取り戻したいと願って、賢治の真実を明らかにした『本統の賢治と本当の露』

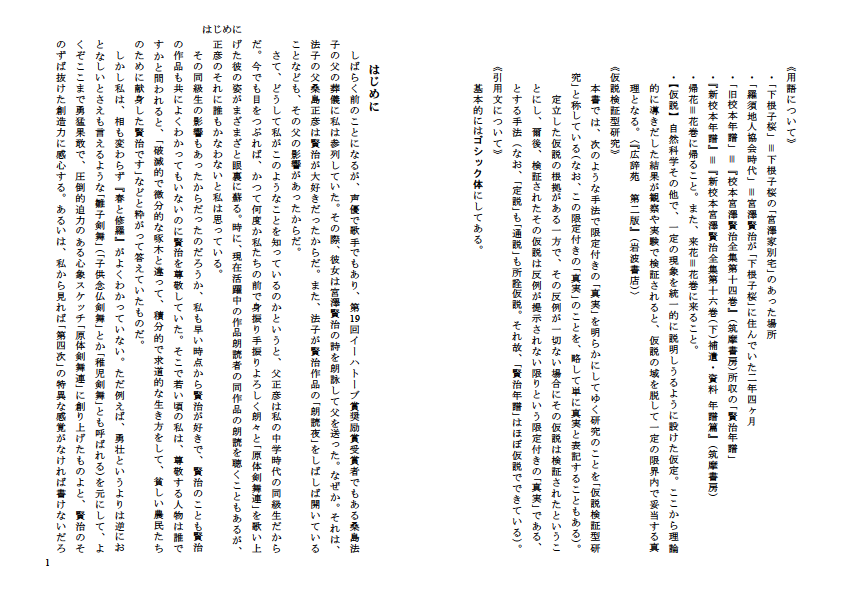

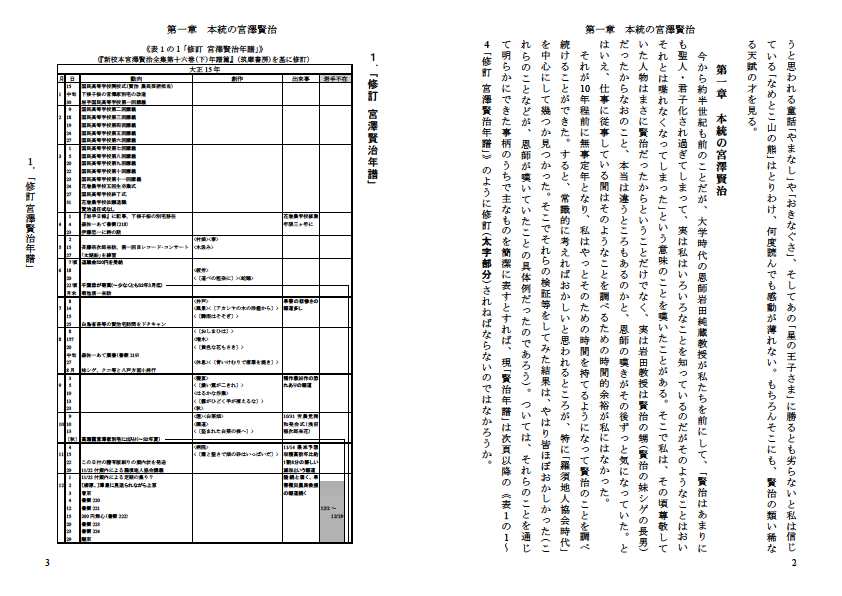

本書は、「仮説検証型研究」という手法によって、「羅須地人協会時代」を中心にして、この約10年間をかけて研究し続けてきたことをまとめたものである。そして本書出版の主な狙いは次の二つである。

1 創られた賢治ではなくて本統(本当)の賢治を、もうそろそろ私たちの手に取り戻すこと。

例えば、賢治は「ヒデリノトキニ涙ヲ流サナカッタ」し「寒サノ夏ニオロオロ歩ケナカッタ」ことを実証できた。だからこそ、賢治はそのようなことを悔い、「サウイフモノニワタシハナリタイ」と手帳に書いたのだと言える。

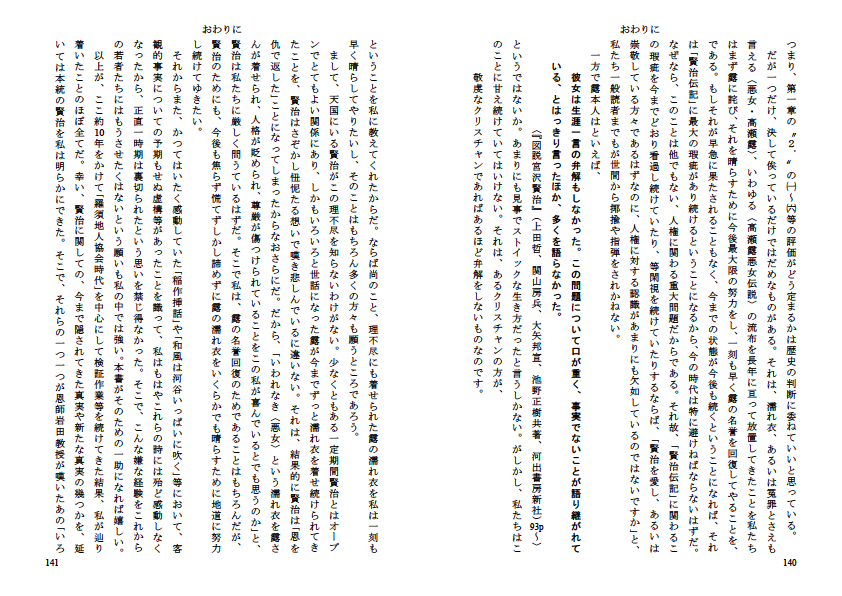

2 高瀬露に着せられた濡れ衣を少しでも晴らすこと。 賢治がいろいろと助けてもらった女性・高瀬露が、客観的な根拠もなしに〈悪女〉の濡れ衣を着せられているということを実証できた。そこで、その理不尽な実態を読者に知ってもらうこと(賢治もまたそれをひたすら願っているはずだ)によって露の濡れ衣を晴らし、尊厳を回復したい。

〈はじめに〉

………………………(省略)………………………………

〈おわりに〉

〈資料一〉 「羅須地人協会時代」の花巻の天候(稲作期間) 143

〈資料二〉 賢治に関連して新たにわかったこと 146

〈資料三〉 あまり世に知られていない証言等 152

《註》 159

《参考図書等》 168

《さくいん》 175

現在、岩手県内の書店での店頭販売やアマゾン等でネット販売がなされおりますのでどうぞお買い求め下さい。

あるいは、葉書か電話にて、『本統の賢治と本当の露』を入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金分として1,650円(本体価格1,500円+税150円、送料無料)分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守

電話 0198-24-9813

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます