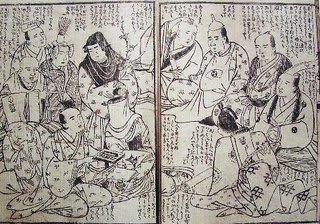

1784年天明4年刊行 恋川春町 作・画 『吉原大通会』より

江戸狂歌大流行に取材した黄表紙。

高名狂歌師の中に、四方赤良(南畝)、平秩東作、紀 定丸(南畝の甥)、

筆記用具を出す蔦屋重三郎が描かれている。

江戸狂歌大流行に取材した黄表紙。

高名狂歌師の中に、四方赤良(南畝)、平秩東作、紀 定丸(南畝の甥)、

筆記用具を出す蔦屋重三郎が描かれている。

1787年天明7年、田沼意次が失脚し松平定信が老中になると、倹約令が発令されるわ勘定組頭だった土山宗次郎が処刑されるわで、それまでの贅沢三昧の生活が一変させられました。公金横領罪で斬首された土山氏の取り巻きだった南畝先生は、全くお咎めなしだった理由は不明です。政治に影響がない役人だったからか(土山氏は官僚、南畝は一般公務員)、文学好きの松平定信の計らいがあったからでしょうか。悪事がバレたと知った土山氏の逃亡を手助けした罪で、平秩東作は急度叱り(きっとしかり:奉行所or代官所に呼び出し、土地の顔役たちの面前で犯罪の不心得を聞かせ、当人の名誉を傷つける、庶民のみに適用された刑。)を下され2年後に死にました。

南畝は、狂歌師 四方赤良をやめ、退屈な本業に戻ります。87年は米価高騰で天明の打ちこわしが起った年です。翌年、田沼意次(70歳)が亡くなりました。しかし、南畝はラッキーでした。1789年寛政1年、棄損令が施行され、旗本・御家人の借金がチャラになったのです!もちろん札差高利貸は激怒でしたが、成す術もなし。

1793年に、新築した一戸建ての離れ「巴人亭はじんてい」に住まわせていた愛妾・お賤が亡くなります。悲しみに暮れる南畝でしたが、翌年第2回学問吟味(人材登用試験)に御家人部門でトップ合格しました。(旗本部門トップは遠山金四郎<父>)92年の第1回は不合格だったので面目挽回。46歳にしてようやく出世の道が開けたのです。といってもその後数年は職務に変化はなかったようです。1796年ようやく支配勘定(勘定奉行の下役人)に取り立てられました。が、そこでの仕事も、重要とはいえない退屈なものでした。1798年、妻が先立ちました。(1797年には蔦重が病死)

1801年享和元年、53歳の南畝は大坂銅座に1年間出向します。公務の旅行は待遇がよく、お供や人足を連れて道中駕籠に乗って東海道を西へ向かったそうです。一茶や芭蕉はたまた子規の句碑はよく見かけますが、東海道にも大田南畝の句碑があります(どこか忘れましたが)。大坂での仕事は午前8時から午後2時まで勤務すれば、後は自由時間だったそうです。南畝は仕事が速かったのでさっさと済ませて余暇を楽しんだようです。無事に大坂勤務を終えた南畝は、帰路は中山道を通り、途中上田秋成を訪問しています。

江戸へ戻ってから2年後1804年文化元年、今度は長崎奉行所に赴任が決まりました。当時長崎奉行所は役得が多く、役人達が出向を希望した場所だったそうです。酷い船酔いで長崎に着いた南畝は、3週間出勤できなかったということです。

大坂と違って長崎は激務で、ちょうどロシア使レザノフが通商条約を結びに来ていたこともあって、奉行所はフル回転でした。そして南畝もレザノフと会って握手をし、コーヒーもご馳走になっています。それに日露会談に全て列座していました。しかし、だからといって南畝がロシア外交について深く考えた記録はないそうです。立場上、文字にできなかったのかもしれませんが。

幕府がぐずぐずして返事を延ばし延ばしして、やっと派遣してきた特使は遠山金四郎<父>でした。彼は小姓組~御徒頭~目付(役人を監察し不正を摘発する職)に出世していました。1805年、南畝は陸路で江戸へ帰りました。