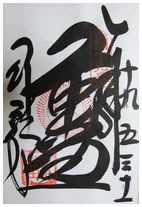

番外 華頂山 元慶寺 (がんけいじ)

場所:京都市山科区北花山河原町13

「天つ風 雲の通ひ路吹きとじよ をとめの姿しばしとどめむ」―『小倉百人一首』でおなじみの、この歌を詠んだのがこのお寺の開祖・遍昭僧正なのです。

桓武天皇の孫にあたる遍照は延暦寺で仏門に入り、貞観11年(869年)に華山寺を創建したとされている。

その後、元慶元年(877年)には清和天皇の勅願寺となり、崋山寺から元慶寺に名称を変更されたとか。

応仁の乱までは寺域も広かったが、応仁の乱で寺が焼失してから、現在のような小さい規模の寺になった。何しろ、探すのに苦労するほど分かりにくい住宅街の路地の奥にあるのだ。それでも、参拝者が次々訪れるのだ。

花山天皇が、寛和2年(986年)19歳のときに出家し花山法皇となったのが、この元慶寺であるとされている。

この寺が西国三十三箇所番外になっているのは、のちに観音霊場を中興した花山法皇がこの寺で2年間過ごしたためであるとか。

本堂の扉には菊花紋が付けられている。天皇家直系なのだ。小さなお堂だが、参拝者が多い。本堂前に広場がなく通路でご詠歌を唱える参拝者も。

「山門」は竜宮造りになっており、唐風で珍しい形だ。今までに見なかった山門だ。

境内には「ブラシノキ」? 「ハナマキ」?が咲いていた。

門の入り口には「池坊専永 華道家元」の表札が・・・。この寺の住職なのだ。

門の入り口には「池坊専永 華道家元」の表札が・・・。この寺の住職なのだ。