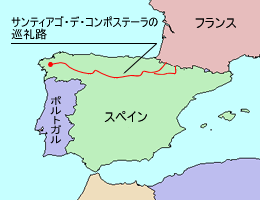

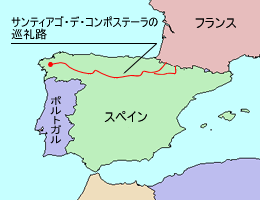

サンティアゴ・デ・コンポステーラはじつはスペインです。

エルサレム、バチカンと並ぶキリスト教三大巡礼地。

楽しみにしていた場所の一つです。

丘の上から大聖堂の威容を先ず眺めて。旧市街は世界遺産に登録されています。

旧市街を抜けると大聖堂の塔が見えてきました。

サンティエゴ・デ・コンポステーラへの巡礼はカトリック教会の中でも人気が高く、毎年数十万人の巡礼者が訪れます。

フランスから4本の巡礼道があり、巡礼者はその証明として帆立貝の殻を荷物にぶら下げています。

巡礼道には道順を示す貝の印があり、宿にも貝が吊るしてあります。昨年訪れたアルザスのヴェズレー(右写真)の

建物にも貝が看板のように吊るされていて、巡礼宿であることがわかります。ヴェズレーは4本の巡礼道の1本の

スタート地です(と昨年、説明を聞きましたっけ)

巡礼者は多くは徒歩で3ヶ月くらいかけてやってきます。今は自転車族も

多いとか。到着するとここで証明書がもらえます。証明書があると、

帰り道はいろいろ特典があるらしい。

大聖堂。9世紀に建造されたロマネスク様式。10世紀にイスラム教徒に破壊され、ゴシック様式の

建物に移行しました。

塔の高さは70m、古色蒼然、厳かな雰囲気です。

祭壇の両脇の柱にも貝のデザインが。

正面広場の横手は国立のホテル。30分ほどのフリータイムに、王朝風の豪華なティールームで

ホットチョコレートを優雅に飲みました。

世界遺産の街を歩いてみたかった…。日曜日のせいか、お土産ショップもしまっている所が多く、

もしかしたらスペインと同じシエスタ(お昼寝休み)かな?

エルサレム、バチカンと並ぶキリスト教三大巡礼地。

楽しみにしていた場所の一つです。

丘の上から大聖堂の威容を先ず眺めて。旧市街は世界遺産に登録されています。

旧市街を抜けると大聖堂の塔が見えてきました。

サンティエゴ・デ・コンポステーラへの巡礼はカトリック教会の中でも人気が高く、毎年数十万人の巡礼者が訪れます。

フランスから4本の巡礼道があり、巡礼者はその証明として帆立貝の殻を荷物にぶら下げています。

巡礼道には道順を示す貝の印があり、宿にも貝が吊るしてあります。昨年訪れたアルザスのヴェズレー(右写真)の

建物にも貝が看板のように吊るされていて、巡礼宿であることがわかります。ヴェズレーは4本の巡礼道の1本の

スタート地です(と昨年、説明を聞きましたっけ)

巡礼者は多くは徒歩で3ヶ月くらいかけてやってきます。今は自転車族も

多いとか。到着するとここで証明書がもらえます。証明書があると、

帰り道はいろいろ特典があるらしい。

大聖堂。9世紀に建造されたロマネスク様式。10世紀にイスラム教徒に破壊され、ゴシック様式の

建物に移行しました。

塔の高さは70m、古色蒼然、厳かな雰囲気です。

祭壇の両脇の柱にも貝のデザインが。

正面広場の横手は国立のホテル。30分ほどのフリータイムに、王朝風の豪華なティールームで

ホットチョコレートを優雅に飲みました。

世界遺産の街を歩いてみたかった…。日曜日のせいか、お土産ショップもしまっている所が多く、

もしかしたらスペインと同じシエスタ(お昼寝休み)かな?

して、ホテルに向かいました。

して、ホテルに向かいました。 と言う声が聞こえたので、簡単な地図を。

と言う声が聞こえたので、簡単な地図を。

」と言うわけで急いでパチリ。

」と言うわけで急いでパチリ。 東アジア原産

東アジア原産