前回、「ミッドウェイ」の医療区画についてお話ししましたが、

今日のテーマは負傷者救助を含む訓練です。

前回こわーい警衛のおじさんが立っていたメスデッキのブースの近くに、

救急救命用のステーションがありました。

駆逐艦「JPケネディJr.」でも見たのと同じストレッチャーです。

メディックのウィスラーさんが佇んでいます。

ここはバトルドレッシングルーム、戦闘時に負傷したものの応急手当てをします。

何かあったとき、ここで怪我の程度を判断し、

シックベイに送る優先順位を決定するトリアージもここで行います。

バトルドレッシングルーム内部。

トリアージや搬送にかかる前に大きな十字のついた上着を上から着て、

負傷者が倒れていた場合のために器具の入ったショルダーバッグを背負います。

半裸で目を剥いた人が治療を受けていますが、ご安心ください。

これは実戦ではなく戦闘訓練中、負傷したという設定です。

訓練中、負傷者認定された乗員はメスデッキのここ、

トリアージステーションに行かねばなりませんでした。

ただし、何人かはメディックの訓練のため倒れたところで

そのまま手当を受け(るふりをさせられ)ることになります。

バトルドレッシングステーションは、広い空母の一箇所ではなく、

いたるところに点在していました。

日本語でどういうのかわかりませんが、「ジェネラル・クォーターズ」って

聞いたことがありますか?

よくアメリカの戦争映画で、(真珠湾攻撃の時とかね)

「This is not a drill. this is not a drill 」(これは訓練ではない)

という放送があるじゃないですか。

GQはこの「訓練」のことで、「これは訓練である」に続き、

「General quarters, general quarters,

All hands man your battlestations.」

全ての(担当)者はバトルステーションに行け、

とコールするわけです。

冒頭のYouTubeは、かつてこのブログでも取り扱った映画

「ファイナル・カウントダウン」における1シーンですが、

最初に上記通りのことがアナウンスされています。

ジェネラル・クォーターズ、バトル・ステーションズ、または

アクション・ステーションズとも言われるこの警告音が鳴ると、

各々の医療ステーションには少人数のメディッククルーと医師、

あるいは歯科医が駆けつけて待機します。

海軍では軍艦に乗り込む歯科医は、全て止血と応急手当てについて

最大限の訓練を受けることになっているのです。

GQで発生した負傷者の傷の具合を観察し、トリアージを行うと、

この近くにある手術室に送り込む患者と、手元で治療をする患者に分け、

より重症者や一刻を争う負傷者はすぐさま手術室に搬送されます。

このジェネラル・クォーターズ、GQについてお話ししておきましょう。

GQは艦内全域が対象で、特にフライトデッキとハンガーベイを中心に行われます。

予告されて行われますが、発令された時、フライトデッキにいる者はそこに残り、

ハンガーベイにいればやはりそこに残ることになります。

各ショップにいる者は、訓練内容に応じて参加したりしなかったり。

冒頭のシーンでは、ショップからも全員が出て行く様子が描かれています。

乗員にとってのこの訓練目的は消火と負傷者救出で、フライトデッキとハンガーベイ、

同時に行われ、乗員はたまたまどちらかにいたら、そこでの活動に参加します。

参加の際気をつけることは、

「ズボンの裾を靴下の中に入れる」「まくってある袖はおろす」

だそうです。

訓練の行われる時間はまちまちで、午後8時から開始という場合もあったようです。

艦長から

「ミッドウェイ、艦長だ。

たった今、ミッドウェイのインテリジェンスから、イランから飛び立った

ミグ戦闘機が2機、ミッドウェイに接近中との連絡が入った。

ミサイル攻撃の可能性がある。GQに入る!」

と説明がなされると、身の毛もよだつような

グオーン、グオーン、グオーン

という警報音が艦内に鳴り響きます。

「これは訓練である。これは訓練である。

ジェネラルクォーターズ、ジェネラルクォーターズ。

総員戦闘配置につけ!」

うおおお、かっこいい!

やっぱ海軍軍人になったらこういうこと言ってみたいよね。

たとえ訓練でも。

そして、訓練は2時間各所で行われます。

たとえば、フライトデッキでは・・・。

「さあ、みんな、GQだ。戦闘配置につけ」

と、エアボスの静かで落ち着いた声がフライトデッキに流れる。

その直後、それまで真っ暗だったフライト・デッキにライトが点灯し、

デッキの上は昼間のように明るくなる。

そして、数百人がそれぞれの持ち場につき、次の指示を待つ。

が、なかには訓練の参加を嫌がり、そっとデッキから離れ、

どこかに雲隠れする不届きものも必ず何人かいる。

後でハンドラーの子分の小僧たちに見つかり、晒し首にさせられるのが関の山だ。

(J.スミス『空母ミッドウェイ』)

ハンドラーというのは中佐職で、フライトデッキとハンガーベイの責任者。

艦載機用のエレベーターなども、この人の許可がなければ作動しません。

彼の下で働いている「小僧たち(ボーイズ)」は、ハンドラーが放つ歩兵で、

ハンドラーの指示がなければ一歩も動かず、その絶対的な権限をかさにきて

皆が威張っています。

サボっている人たちをショップの「穴ぐら」からつついて追い立てる、

というなかなか楽しそうな仕事も彼らの特権でした。

GQ訓練の想定はいつも同じではなく、たまに何もなかった、という状況で

作戦本部だけの訓練に終わることもあり、皆はそれを期待するのですが、

どっこい上層部の気分によっては(たぶん)そうは行かないこともあります。

最悪のパターンというのは・・・・・

「ミグ戦闘機からミサイル発射!ショックに備えよ!」

皆デッキに伏せたり、手近なものに捕まったりして衝撃に備えますが、

訓練だからとぼーっと立っていたり無駄口を叩いていると、

黄色いシャツの小僧たちに大声で怒鳴られることになります。

アメリカ人が好きな「非常時のジョーク」も海の上ではご法度です。

そして、ミサイルが命中し、火災が発生したというアナウンスがあると、

その時は皆にとってもっとも嫌なシナリオとなるのです。

ファイアーマンである赤いシャツが消火活動を行う間に、

黄色シャツが牽引車を火災現場に急行させ、引火を防ぐために

火災現場から艦載機を移動します。

移動される艦載機にはブレーキ・ライダーという名前はちょっとかっこいいですが、

なんのことはないコクピットに乗って万が一の場合に備える係が呼ばれ、

全力疾走でフライトデッキを駆け抜けて飛び乗ります。

この全力疾走具合がエアボスのお気に召さないと、その航空部隊の

FDC(フライトデッキ・コーディネーター)は後日彼に個人的にご招待を受け、

蛇に睨まれたカエルの気分を満喫することになるのです。

FDCというのは各艦載機部隊に一人いて、フライトデッキを仕切る下士官です。

一般的に「部隊の生贄」と呼ばれており、こういう場合文字通り

生贄のカエルとなって叱られるというチーフの中でも損な役割の人です。

火災現場では、黄色シャツが主導して炎上している艦載機を

放射状に取り囲むように縦数十人の列が数カ所にできると、

黄色いシャツが前から順番に、

「消火ホースを持って位置につけ」

「消火器を持って後に続け」

「担架を持って待機」

「情報伝達せよ」

などと次々に指示を出していきます。

自分の仕事が終わると、すぐさまもう一度列に並ぶことになりますが、

短い列に並ぶとすぐに指示を出されることになるので、皆

自然と長い列の後ろを選んで並ぶのだそうです(笑)

この中でも消火活動に配置された人は不運で、2時間の間黄色シャツやボースンから

「おい、こら!なんだそのホースの握り方は!

もっと上下に大きく動かせ!」

などと怒鳴られながら、水の出ていないホースを動かして消火するふりをします。

さらに、火災が他の機体に広がり、爆発して負傷者が出た、ということになると、

負傷者に認定された者は怪我を負ったふりをしたり、死んだふりをして

デッキに横たわり、じっと救助がやってくるのを待つのです。

かたや救助者に認定されると、艦内いたるところにある担架を持って、

倒れている人を乗せて診療所まで運んでいくのですが、これが大変。

自衛隊で同じ訓練をしても、担架で運ぶ人の体重が重すぎる、

というようなことは滅多にないと思われますが、アメリカ人というのは

普通に100キロ超える体重の人がゴロゴロしていますからね。

倒れている人が巨漢だと、

「ちょと起きてあそこまで歩いてくれんか」

「ノー、俺は足を骨折してるんで歩けねえ。運べ」

などという会話がこそこそ囁かれ、途端に

「こらあ、出血多量で死ぬぞ!さっさと運ばんか!」

と黄色シャツから怒鳴られる羽目になります。

ハンガーベイでは、想定現場が自分のショップと離れていると

「ベイ2だって・・・行く?」

「ここベイ1だし、行かなくてもいいんじゃね?」

などと言いつつ、小僧たちが今にも来そうで気が気でない者がいれば、

そんな時にも現場がどこであろうとすぐに飛び出して行く愚直な人もいます。

どんな社会にもこういう二種類の人間がいるものです。

艦載機が火災になった、というお知らせは

「火災発生、ベイ1、機体番号612、HC-1、ヒーロー」

などとアナウンスされますが、これが自分のところの機だったとなると、

全員が否が応でも現場に直行することになります。

自分の部隊の艦載機が火災になるというのもかなりの低確率ですが、

下手すると1000はあろうかというコンパートメントの一つが

火災発生の想定場所で、それがたまたま自分のコンパートメントだった、

などというのは宝くじに当たるようなものだったそうです。

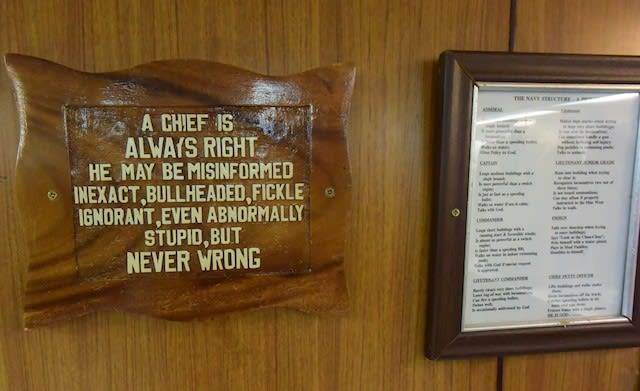

「神」であるところのメインテナンスコントロールのマスター・チーフは

自分のヒーローが火災になったとなると、インターホンに向かって

「お前ら全員消火活動に参加してるか?おい、こら返事しろ」

などと、もうすでに誰もいないショップに向かって怒鳴り続けるのが仕事ですが、

そんなチーフも自分のコンパートメントが火事になったとなると・・。

「火災発生、コンパートメントナンバー02、HC-1、メンテナンスコントロール」

「おっ、聞いたか、うちのメインテナンスコントロールだ!

おもしれえ!マスターチーフ、今頃慌ててるぞ!」 (空母ミッドウェイ)

などと下の者は面白がります。

1991年の湾岸戦争の前後には、火災、救出活動と同時に、化学、生物、

もちろん核兵器という攻撃を受けた場合の想定訓練も行われました。

イラクが実際に毒ガスを使ったという事実もあり、「ミッドウェイ」では

ガスマスクの装着訓練は頻繁に行われていました。

練習はまず部隊ごとに数人のグループに分かれ、なんどもなんども、

マスクと防護服を確実に、指定された時間内に装着できるようにします。

それができるようになると、検査官のテストを受けることになります。

このテストとは、特別に訓練を受けた検査官によって行われます。

マスクをつけた検査官と防具を持った被験者が特設の小さな部屋に入ると、

電気が消されて部屋の中は真っ暗にされます。

入室時にドキドキしていた被験者も、そのうちアメリカ人らしく雑談を始め、

マスクをした検査官はダース・ベイダーの声で雑談に加わり(笑)

和やかな雰囲気になったと思った頃を見計らって、

部屋に催涙ガスのようなものが流れ込んで来ます。

シューという音にたちまちパニックに陥る被験者たち。

しかしダース・ベイダーが、

「マスクは合図があるまで装着するな」

「ひえー!目が痛い!喉も痛い!検査官、ガスが出てるぞう!」

「わかっとるわかっとる」

わかっとるわかっとるって、自分はマスクしてるじゃねーかよ!

わかってねえ、オメーはわかってねーよ、と心で罵りながら苦しんでいると、

30秒たってようやく検査官、

「よし、マスクを装着しろ」

しかし練習の段階で目をつぶったままでも装着できるようになっていたはずなのに、

慌てているのと部屋が暗いので皆思うようにできません。

訓練がこれから行われる、と心の準備ができているのと、

想定外の手順で来られるのでは全く勝手が違うということを

身を以て知るための「検査という名の訓練」だったというわけです。

GQの頻度は週に1度、多くて2度というものですが、訓練の内容がよくない、

と判断されると、二日、時として三日連続で行われることもありました。

もちろん連日の訓練に乗員は全員が辛い思いをすることになりますが、

そんな時にはかえって緊張感が出て結局は充実した内容になることが多かったそうです。

ちなみに、GQが始まって早々に負傷者になると、何もしなくていいので、

特に死亡者に割り当てられると「ラッキー」と皆が思ったとか。

続く。

参考:「空母ミッドウェイ アメリカ下士官の航海記」J. スミス著