先日、呉の駅前のホテルでの企画「海軍士官コスプレ」を嬉しげにやってしまったわけですが、

つまり、呉という市の名産、というか観光資源は「海軍」であるわけですね。

終戦により海軍が消滅しても、自衛隊の呉鎮守府じゃなくて地方隊があり、

元海兵団の教育隊があり、港には艦船があり、街を水兵さんや二種軍装の自衛官が普通に歩き、

江田島には旧海軍兵学校の建物がそのまま使われていて、大和ミュージアムは今日も盛況。

佐世保や舞鶴ももと鎮守府の港ですが、呉ほど旧海軍の名残りがある街ではないような気がします。

気がするだけで、実はどちらも行ったことはありません。

取りあえず今、それを知るべく、佐世保訪問の計画を立てているところです。

前回、入船山にある鎮守府長官官舎についてお話したわけですが、この入船山は、これだけでなく

歴史民俗資料館、郷土館などで呉の歴史を知ることができる施設を新たに造り、全体を「史跡」

としてこれも観光ポイントにしています。

この入口の門柱は、このようなもの。 左側

左側  右側

右側

「墓石みたい・・・・」と言うと、案内の自衛隊元艦長氏の夫人と、ボランティアの解説人に

「まっさか~」「ハハハ」と一笑に付されてしまいました。

でも、これ「清心院 玉芳院の菩提のために」って書いてますよね?

清心院と、玉芳院って、誰かの戒名ではないのでしょうか。

墓石ではないけど、斎藤さんと言う人が、この二人の菩提を慰めるために、

ここに寄贈した門柱ではないのかしら。

この門柱は、どうやら大正3年に寄贈されたようです。

司令長官官舎に訪れる車は、まずここを通り、

この官舎に続く道の手前にある番兵塔で誰何を受けるのです。

ここで警備の番兵が、雨の日も風の日もひたすら立って任務にあたりました。

遠目にも、石の「お立ち台」に、足の形に跡がついているのがわかるでしょう?

これは、ここに立ち続けた番兵の足型そのままに、石が削れているのです。

しかし、後ろの小さな塔の内部は、木でできているのに全く傷んでもいません。

誰も見ていなくても、ずっと彼らは外に立っていたのでしょう。

官舎に続く道沿いに、このような建物があります。

これは、火薬庫。

爆発しても衝撃が上に逃げるように、側壁を堅牢な総石造りにしてある、全国でも珍しいものです。

「長官官舎の敷地内になぜ火薬庫が?」

と一瞬思いましたが、勿論これは、もともとここにあったのではなく移築、復元されたもの。

元は、あの「音戸の瀬戸」を望む休山(やすみやま)に、陸軍が建設したものだそうです。

火薬庫ですから、非常に小さなものなのですが、内部はちょっとした展示室になっています。 九七式手榴弾。

九七式手榴弾。

日中戦争が起こった昭和12年に制定されたもので、「手投げ」専門。

てき弾筒に使うことはできませんでした。 拳銃弾。

拳銃弾。

こんな形の一輪ざしがありますが(笑)、こう見えても立派な?手榴弾です。

中に火薬を詰めていたようで、それが図解で示されています。

勿論全くと言っていいほど破壊力はなかったようですが、これ、なんと驚いたことに、

大戦末期に金属不足を補うために作られたのだそうです。

以前「牛車と竹の増槽」について書いたことを思い出しました。

それにしても、釉薬をかけ、色づかいも気を遣っているように見えます。・・・手榴弾なのに。

これらがガラスケースに展示され、壁には地元の画家が描いた絵がかけられています。 呉軍港の満艦飾。

呉軍港の満艦飾。 昔の中通り。

昔の中通り。

一緒に行った元艦長夫人は、呉に生まれ呉に育った生粋の呉人です。

この絵を見て「山の形だけは一緒」とおっしゃっていました。

なんでも、海軍のエライサンばかりが昔住んでいた、丘の上の高官専用地跡に住んでいたとか。

やはりそういう人の住宅は、今も昔も高いところに作るのでしょうか。

ところで、この絵。

整然と列を作るように一方向に向かう人々の群れ。

これは、朝、海軍工廠に通勤する人々の姿です。

ゲートルを巻いた水兵さんが、おそらく見張りのためにと思いますが、立っていますね。

これを見た艦長夫人が「皆、その当時の人にしては身なりがちゃんとしてるねえ」

解説の方が「給料も良かったんでしょうな」

それにしても、すごい人数ですが、実際海軍工廠がこの地にできてから、ここは文字通り

東洋一の規模を持つ設備の充実で、他の三つの海軍工廠(横浜、佐世保、舞鶴)全てを足したより

工員の総数が多かったと言いますから、これも当然のことでしょう。

冒頭の時計台は、海軍工廠造機部の屋上に、1921年(大正10年)設置され、

終戦のときまで工廠で仕事をする人々に時を告げていました。 復刻された四面の時計は、今も正確な時間を刻んでいます。

復刻された四面の時計は、今も正確な時間を刻んでいます。

呉と言う街に住んで、何らかの形で海軍にかかわっていない人間はいなかったのでは、

と、工廠で働く工員の数だけを見ても思いますね。

1912年、この海軍工廠でストライキが起きました。

労働条件の改善を要求するためであったと思われますが、首謀者は検挙されています。

さらに、1818年、全国的に「米騒動」が起こり、ここ呉にも飛び火したとき、その鎮火のため

海軍陸戦隊と工廠労働者が対峙し、銃剣で刺された工員、二人が死亡したそうです。

何とこの騒動の参加者の中に、海軍の水兵がおり(と言うからには一人ではないのかも)

検挙されたという記録があるそうです。

そして、戦中は集中的に米軍がここを空襲したため、海軍工廠の関係者だけでも、

なんとおよそ1900人がその被害に遭い亡くなっています。

最後になりましたが、この敷地に入るとまず目に入る小さな家。

これは「旧東郷家離れ」。

東郷平八郎が1890年(明治23年)呉鎮守府長官であったとき(大佐時代)

に住んでいた家の離れをここに移築してあります。

渡り廊下で母屋と繋がっていた離れなので、おそらく東郷大佐は足を踏み入れることはなく、

おそらく使用人が寝起きしていたのだと思います。

そのせいでしょうか、ここの扱いは非常にざっくばらん。

青いジャンパーのおじさんたちは、ここの解説をしてくれるボランティアなのですが、

観光客が来るまで煙草を吸いながらここに待機していますし、

もしここで休憩したければ靴を脱いで座敷にも入れます。

戦後、呉海軍工廠の土地と設備は播磨造船所などが引き継ぎました。

呉造船所、石川島播磨重工業(現IHI)呉工場を経て、

現在はアイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド呉工場と称するそうです。

今回、呉生まれの何人かの方から「親から聞かされたのだが」という前置き付きで、

大和の建造中上に蓆が掛けられていた話を聞きました。

呉の人たちは、建造中から何らかの形で皆「大和」を知っていたようです。

「大和のふるさと」

このような大看板のかけられている、大和誕生の地ですが、大和の建造用ドックは、

1993年に埋め立てられてしまったとのこと。

この跡地は工場になってしまったそうですが、大和の修理を行った「船渠(ドック)」は現存しており、

自衛艦や米軍の艦船などが現在も使用中であるとのことです。

呉生まれ呉育ちの艦長夫人(ある意味この方も海軍関係者)によると、

呉の人々は「やたらプライドが高く、広島人などと馬鹿にしている」ということ。

このプライドの根拠と言うのが、もしかしたらずっとここが「海軍の街」で、

満艦飾の艦観式を見た話や、身内に世界一の戦艦大和を造っていた者がいる

などということと無関係ではないという気もするのですが、これはよそ者の勝手な解釈でしょうか。

天井の照明器具は多分そのときのまま。

天井の照明器具は多分そのときのまま。 正餐メニューの乗っていたダイニングテーブルの脚。

正餐メニューの乗っていたダイニングテーブルの脚。

この官舎前の敷石も、当時のものです。

この官舎前の敷石も、当時のものです。

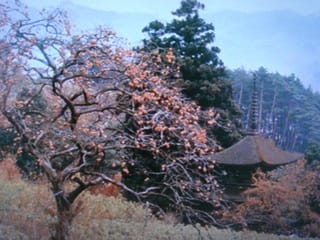

雨の日ならではの眼福その2。

雨の日ならではの眼福その2。

取りあえず最終装備を付ける前に自分で写真を撮ってみました。

取りあえず最終装備を付ける前に自分で写真を撮ってみました。