はてなブログに移転しました

最新の画像[もっと見る]

-

映画「駆逐艦 ベッドフォード作戦」〜その2

3日前

映画「駆逐艦 ベッドフォード作戦」〜その2

3日前

-

映画「駆逐艦 ベッドフォード作戦」その1

6日前

映画「駆逐艦 ベッドフォード作戦」その1

6日前

-

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

-

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

-

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

-

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

-

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

-

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

-

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

-

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

リス戦隊@ショアラインパーク再び〜アメリカ西海岸生活

1週間前

昭和17年8月7日ガタルカナル、ツラギが米攻略部隊によって奇襲猛攻撃によって占領されました。

米豪遮断作戦を企画し、ガタルカナル島北岸に飛行場適地があるとして7月上旬から2,500名の設営隊と250名の陸戦隊を派遣、基地建設が実施されました。ラバウルから560海里離れており、いくら長大な航続力のある海軍航空部隊でも相互支援可能な航空基地間隔は300海里程度が限度であることは戦訓からも明らかであったのに、海軍省、軍令部、連合艦隊司令部も考慮せず、全くの誤判断でした。戦略的な考えが欠落しており、この後の戦いを全く不利に推移する最大の原因でした。

8月7日ニューギニアのラビ攻撃隊台南空飛行隊長中島正少佐指揮零戦18機、四空分隊長江川廉大尉指揮陸攻18機をガタルカナル攻撃に振り向けました。零戦2機、陸攻4機が失われました。引き続き2空井上文刀大尉指揮九九艦爆9機も片道攻撃、全機失われました。8日台南空零戦15機援護の四空、三沢空陸攻26機がラバウル発、ガタルカナル泊地艦船攻撃、戦果なく陸攻18機を指揮官小谷、藤田、池田大尉ともども失いました。

8日夜三川軍一中将指揮の第8艦隊がガタルカナル北方水域で第1次ソロモン海戦で米重巡4隻撃沈、重巡1隻駆逐艦2隻大破の戦果を挙げながら、「鳥海」艦長早川幹夫大佐からの当初目標の輸送船団攻撃意見具申を三川長官、大西新蔵参謀長、神重徳参謀も無視し、引き揚げました。艦隊決戦の美学や武士道の考えで徹底的な攻撃をしないことは戦争を理解していませんでした。

空母部隊参加の第2次ソロモン海戦、南太平洋海戦、戦艦「比叡」「霧島」参加戦没の第3次ソロモン海戦が大きな海戦ですがサヴォ島沖海戦を取り上げられていますのでこの海戦ですが

陸軍第2師団728名と野砲、曲射砲等重火器を水上機母艦「千歳」「日進」で輸送、護衛は第九駆逐隊「秋月」「朝雲」「夏雲」「綾波」等でその支援と飛行場攻撃で第6戦隊重巡「青葉」「古鷹」「衣笠」警戒駆逐艦「吹雪」「初雪」「叢雲」で編成され五藤存知少将指揮でした。

この第6戦隊を哨戒機、水上偵察機で発見したのはノーマン・スコット少将指揮重巡「サンフランシスコ「ソルトレークシティ」軽巡2隻、駆逐艦5隻でレーダーでも探知しましたが味方かと見誤っていました。

五藤司令官も見張りが10,000Mで艦影発見報告を味方と思い、「ワレアオバ」を繰り返して発信していました。軽巡「ヘレナ」の砲撃が「青葉」艦橋に命中、司令官等戦死、「青葉」大破、「古鷹」「吹雪」戦没、「衣笠」「初雪」反撃、駆逐艦「ダンカン」撃沈、巡洋艦1隻、駆逐艦1隻撃破でした。

飛行場砲撃中止、「日進」「千歳」揚陸終了、帰航時、米艦爆の攻撃で駆逐艦「夏雲」沈没、「叢雲」航行不能でした。

この海戦は日本の伝統的戦法の夜戦が米レーダー使用の先制攻撃で敗れた海戦でした。

なお「古鷹」乗員救助を「初雪」が実施しましたが暗夜で困難を極め、518名救助、行方不明225名でした。戦死は五藤司令官等「青葉」で79名、「古鷹」33名、「吹雪」全員戦死220名でした。

またこのガタルカナル戦での4か月でわが航空部隊は空母艦載機も含め、基地航空隊の大部分を失いました。特に艦上爆撃機、陸上攻撃機、水上機はほぼ全滅でした。

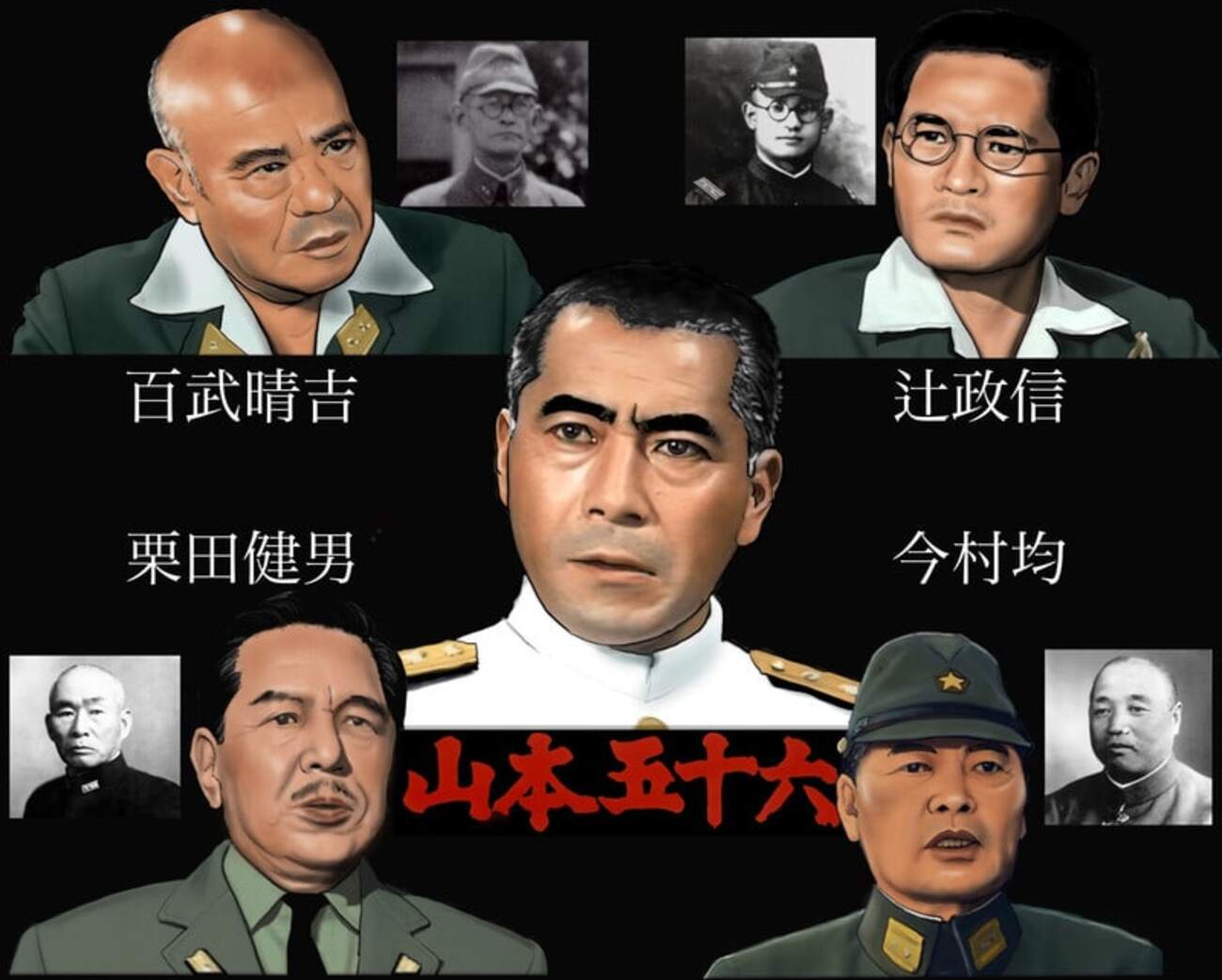

その後もニューギニア戦線での海軍航空部隊の消耗が激しい戦いでした。特に「い」号作戦となずけた連合艦隊の航空部隊全部をラバウル方面に集めての攻撃は空母部隊を含めても350機であり、その凋落が著しく、山本五十六長官の戦死へとつながりました。

参照新人物往来社「太平洋戦争海戦全史」、中公文庫千早正隆著「連合艦隊興亡記」、朝日ソノラマ奥宮正武著「海軍航空隊全史」

服部卓四郎と辻政信コンビは関東軍作戦主任と作戦参謀でノモンハン事件を主導して、敗北、責任を問われないで昭和15年10月服部大佐は参謀本部作戦班長に就任、辻を17年3月作戦班に移動させました。服部作戦課長となりますが辻を長く使用しました。

この辻は強硬論を唱え、スタンドプレーをやりたがる性格であり、服部がそれを助長しました。開戦時シンガポールで華僑虐殺事件を起こした後、大本営派遣参謀でガタルカナルで地形を無視した無謀な総攻撃で多くの犠牲者を出しますが川口清健司令官に責任を押し付けて、病気の名目で駆逐艦で逃げていました。参謀でありながら指揮を実施する等問題の人物であり、戦後は連合軍の追及を恐れ、潜伏していましたが参議院議員となりましたが、東南アジアで行方不明となりました。

幕僚が指揮をする軍隊では最も悪いタイプでしたがはっきりしたことは分かりませんが後ろ盾に東條が居たようで首にならず、要職に付けたこの人事は陸軍の汚点です。

>自省できる人物ではあったようです。

全く間違いです。弁舌達者であり、品行が良く、褒める人もいますが、上司の行動や料亭の支払伝票を調べ、弱点を握って、自分の横暴を黙認させたり、司令官の決済を受けず、命令を発したりしており、山下奉文は「我意強く、小才に長じ、いわゆるこすき男にして、国家の大をなすに足らざる小人なり。使用上注意すべき男なり。」と記しています。戦後も服部ともども文書、資料を改ざんし、戦争や作戦、命令責任を全く感じておらず、その言も信用できませんでした。

参照文春新書「昭和陸海軍の失敗」

艦艇の防御と抗堪性能はそれぞれの国が独自の計画方針と設計基準を設けて、その内容は秘や取扱注意となっており、日本海軍駆逐艦は従来缶室と機械室がそれぞれグループで配置されいずれかのグループに被弾すると行動の自由が失われていました。丁型駆逐艦すなわち松型からシフト配置で第1缶室、前部機械室、第2缶室、後部機械室配置として推進軸も右と左を別々とするため推進軸の長さや傾斜が違い、工作上難しいのですが被弾しても推進力が失われ難いメリットがありました。ただこれぐらいの大きさの艦で後部機械室等に被弾すれば前部機械室からの推進軸にも被害があり、推進力や浮力が失われます。丁型は被害にしぶといとは言われましたが。

大型艦は艦内外の重要区画を装甲で覆うことができますが小型艦艇は水密区画の適正な配置、損傷時のダメコン対策用諸装置(消火、注排水、通風、散水、応急機材)の装備の間接防御法での実施となります。

特に艦運用者のダメコン教育、訓練が大きく作用します。

隔壁によって水密区画を細分化し、損傷区画を大きくさせないで、非損傷区画の予備浮力で生存率を高めます。中小艦艇の沈没は水線下の被害で浸水量と予備浮力の差で決まりますので、被害の大きさと位置によってはどのようにしても沈没することもありますので一概にシフト配置が良いとは言えないと思います。

アメリカ海軍は小艦でも最小どの1区画に浸水してもそれに対抗できることとされています。300ftまでの艦は隣接2区画浸水でも対抗できることとされていました。艦種によりますが船長の15%に及ぶ外板破孔の浸水に対抗できることと謳われていました。また米海軍は「ベンソン」級駆逐艦からシフト配置とされていました。

ドイツ巡洋戦艦の強靭性やダメコンが賞賛され、第1次大戦後アメリカ海軍はドイツ、イギリスの戦訓からダメコンの資料作成と教育指導を確立しました。日本海軍も研究し、大型艦の防御については設計に反映されましたが、ダメコンについて用兵者と技術者は別個に研究し、復原性能説明書や注排水要領図等は作成されていますがアメリカのような総合的な検討で分かりやすいダメコンブック作成教育とはなっていなかったようです。

直接防御、間接防御、ダメコン教育習熟で大きく左右されますが軍艦にとって武器等配置や艦内配置、区画等で被害局限での生存率が決まってきます。大型艦といえども火災の拡大や火薬庫、ガソリン等可燃物への被害で最悪となることは、1982年英ミサイル駆逐艦「シェフィールド」、2020年米強襲揚陸艦「ボノム・リシャール」火災大損傷廃艦にも見ることができます。

なおブロック建造法や先行艤装は「大和」建造時から採用されていましたが海防艦と輸送艦の量産の急造法としてフルサイズの木造模型を陸上に作り、徹底したブロック工法で急造されました。また工事簡易化も実施され直線構造やプレス工程省略、艤装品の代用品使用等徹底されました。溶接制限の撤廃は遅れていましたがそのようなことは許されないほど沈没が多くなっていきました。

参照海人社岡田幸和著「艦艇工学入門」、光人社「写真日本の軍艦駆逐艦Ⅱ」、福井静夫著「日本駆逐艦物語」「日本軍艦建造史」

参謀はあくまでも指揮官のスタッフであり、命ぜられたことをやるだけで、自己の意思を持たない。持ってはならない。指揮官に「靴を舐めろ」と命ぜられたら、舐めるのが参謀(今の表現だと「幕僚」)だというのが、今の教育です。

自衛隊には、いろいろな問題がありますが、参謀(幕僚)の在り方で問題を起こしたことはないので、この教育は陸海空三自衛隊で徹底されていると思います。

栗田健男は、レイテ海戦での「謎の反転」が象徴するように、とかく逃げることが多く、消極的だという印象が強いですが、察知出来る危険は事前に回避するというのが船乗りの重要なスキルなので、軍人として危険に立ち向かうというより、船乗りの本能が強かったのでしょう。キャリアのほとんどが海上勤務だったと思います。

その点、山本五十六は、船がどうなろうとも、目的達成を至上に考える軍人気質が強かったのでしょう。でないと、なけなしの空母をすべて投入するような作戦は考えられません。駐在武官や海軍省、航空本部の勤務が多く、船方気質ではなかったと思います。