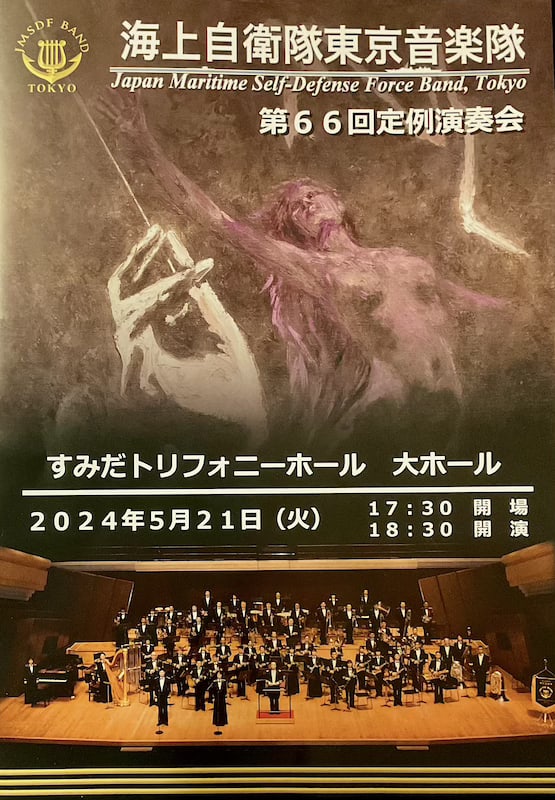

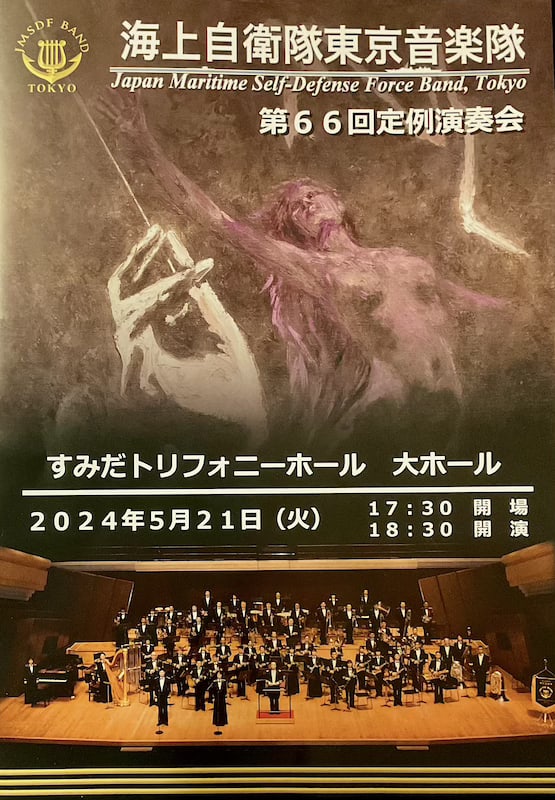

初夏を思わせるある5月の夕、すみだトリフォニーホールで行われた

海上自衛隊東京音楽隊の第66回定例演奏会に参加しました。

海上自衛隊東京音楽隊の第66回定例演奏会に参加しました。

パンフレットの表紙に掲載された絵は、

指揮棒を持つ手とその先に手を伸ばし躍動する女性を描いたもの。

自衛隊には各方面の才能を持った人が潜んで?いるので、

もしかしたらこれも関係者の作品かもしれません。

指揮棒を持つ手とその先に手を伸ばし躍動する女性を描いたもの。

自衛隊には各方面の才能を持った人が潜んで?いるので、

もしかしたらこれも関係者の作品かもしれません。

一階通路の後ろほぼ真ん中というラッキーな席でした。

開演前、ホルンと太田紗和子一等海曹のピアノ伴奏による

モーツァルトのホルン協奏曲第1番の第1&第2楽章、

そして「浜辺の歌」という内容のミニステージがありました。

(演奏が始まると撮影禁止となり、係が注意をして回っていた)

♩コンサート・ファンファーレ「躍動」

渡邉大海

音楽隊には楽器演奏だけでなく作曲に才能を発揮する隊員が多数います。

過去、そんな人たちが残した曲が重要なレパートリーとなって演奏され、

受け継がれていくのを、私たちは見てきました。

開演前、ホルンと太田紗和子一等海曹のピアノ伴奏による

モーツァルトのホルン協奏曲第1番の第1&第2楽章、

そして「浜辺の歌」という内容のミニステージがありました。

(演奏が始まると撮影禁止となり、係が注意をして回っていた)

♩コンサート・ファンファーレ「躍動」

渡邉大海

音楽隊には楽器演奏だけでなく作曲に才能を発揮する隊員が多数います。

過去、そんな人たちが残した曲が重要なレパートリーとなって演奏され、

受け継がれていくのを、私たちは見てきました。

(特に河邉一彦元隊長の『旅立ちの日 Departure』は名作)

この日初演されたこの曲もまた渡邉大海(ひろみ)一等海尉の作品で、

おそらくこのコンサートのために書き下ろされたものだと思われます。

パンフの紹介によると、渡邉一尉は東京音楽隊の教育科長とのこと。

音楽隊では任官する=指揮者となる、という意味でもあります。

教育科というのは初めて聞きましたが、自衛隊音楽隊の教育組織のことで、

入隊後の基礎教育過程を行う担当部署です。

音楽隊員になるには自衛官採用試験に合格するのが最低条件で、

海上自衛官としての基礎教育をまず教育隊で受けるのですが、

この教育隊は音楽隊専用ではなく、そこでは一般隊員と同じ過程を受けます。

音楽隊員を志望する者は、教育隊終了後、さらに実技試験を経て

「要員適性検査」に合格してのち、海士音楽過程、初任海曹過程、

海曹音楽過程等を経ることによってそれぞれ入隊資格が得られますが、

渡部一尉はこの教育科のトップということなのだろうと思われます。

この日初演されたこの曲もまた渡邉大海(ひろみ)一等海尉の作品で、

おそらくこのコンサートのために書き下ろされたものだと思われます。

パンフの紹介によると、渡邉一尉は東京音楽隊の教育科長とのこと。

音楽隊では任官する=指揮者となる、という意味でもあります。

教育科というのは初めて聞きましたが、自衛隊音楽隊の教育組織のことで、

入隊後の基礎教育過程を行う担当部署です。

音楽隊員になるには自衛官採用試験に合格するのが最低条件で、

海上自衛官としての基礎教育をまず教育隊で受けるのですが、

この教育隊は音楽隊専用ではなく、そこでは一般隊員と同じ過程を受けます。

音楽隊員を志望する者は、教育隊終了後、さらに実技試験を経て

「要員適性検査」に合格してのち、海士音楽過程、初任海曹過程、

海曹音楽過程等を経ることによってそれぞれ入隊資格が得られますが、

渡部一尉はこの教育科のトップということなのだろうと思われます。

ちなみに幹部ですが、音楽隊の幹部(音楽幹部と呼ばれる)は、

部内幹部候補生試験を受け、合格したのち幹部候補生学校で訓練を受けて

管理職&指揮者という道を歩むことになるということです。

部内幹部候補生試験を受け、合格したのち幹部候補生学校で訓練を受けて

管理職&指揮者という道を歩むことになるということです。

海上自衛隊東京音楽隊一等海尉 渡邉大海

(CALM ~凪・和・静~)

(CALM ~凪・和・静~)

さいたまスーパアリーナけやき広場 火曜コンサート

渡邉一尉の他の作品です。

そこはかとなく漂う昭和の香り。

♬ 吹奏楽のための交響的素描「オセロ」A.リード

オセロ 〜 5つの場面によるコンサートバンドのための交響的描写

(A.リード)

アルフレッド・リード博士ご本人の指揮が見られます。

「アーセナル」「エル・カミーノ・リアル」などはよく演奏されますが、

この曲をコンサートで聴いたのは初めてでした。

ベルディのオペラ「オテロ」(イタリア語ではOtello)では、

不義の疑いをかけられ夫に絞殺されるデズデモーナが前夜に歌うアリア、

「柳の歌〜アヴェ・マリア」は、彼女の死の覚悟の表明となっており、

こちらはさすがシェイクスピアの三大悲劇の一つと感じさせます。

本作第3楽章はそれを思わせる悲痛でロマンティックなものでした。

♬ 吹奏楽のための交響的素描「オセロ」A.リード

オセロ 〜 5つの場面によるコンサートバンドのための交響的描写

(A.リード)

アルフレッド・リード博士ご本人の指揮が見られます。

「アーセナル」「エル・カミーノ・リアル」などはよく演奏されますが、

この曲をコンサートで聴いたのは初めてでした。

ベルディのオペラ「オテロ」(イタリア語ではOtello)では、

不義の疑いをかけられ夫に絞殺されるデズデモーナが前夜に歌うアリア、

「柳の歌〜アヴェ・マリア」は、彼女の死の覚悟の表明となっており、

こちらはさすがシェイクスピアの三大悲劇の一つと感じさせます。

本作第3楽章はそれを思わせる悲痛でロマンティックなものでした。

作曲者アルフレッド・リードは特に日本と関係が深く、

生前、積極的に日本の高校生バンドを指揮していたらしいので、

自衛隊にもかつて同じステージで演奏したことがある人がいるかもしれません。

生前、積極的に日本の高校生バンドを指揮していたらしいので、

自衛隊にもかつて同じステージで演奏したことがある人がいるかもしれません。

ところで今日知ったどうでもいい話をもう一つ。

アルフレッド・リードは実は本名「フリードマン」だそうです。

この名前はまごうことなきアシュケナジム・ユダヤの家系を意味しますが、

なぜご本人がこの名前を嫌った(避けた?)かはわかりません。

なぜご本人がこの名前を嫌った(避けた?)かはわかりません。

音楽をしていると、ユダヤ人であることで有利にこそなれ、

逆に何か不都合なことある?と日本人は思ってしまうのですが、

逆に何か不都合なことある?と日本人は思ってしまうのですが、

ご本人はそう思われたくなかったということなんでしょうか。

♫ シェナンドー アメリカ民謡

ご存知バージニア州に流れる広大な河を歌った民謡です。

三宅由佳莉二等海曹がノスタルジックに、繊細に歌い上げました。

Shenandoah (Arr. F. Werle and M. Davis)

まるで心が洗われるようなアメリカ空軍バンドの演奏をどうぞ。

歌手もコーラスも空軍音楽隊の隊員でしょうか。

USA State Song: Virginia - Our Great Virginia [Traditional]

この旋律はバージニア州の州歌に使われています。

画像の、人が誰かを踏みつけにしているのが気になった方のために説明すると、

画像の、人が誰かを踏みつけにしているのが気になった方のために説明すると、

バージニア州の旗の意匠は

「槍を持った美徳の象徴が堕落した専制政治を行う暴君を踏みつける」

なんだそうです。

なんか我々日本人の感覚では色々ありえませんよね。

踏みつけという行為もさることながら、それをシンボルにするってどうなの。

♪ スクーティン・オン・ハードロック

「槍を持った美徳の象徴が堕落した専制政治を行う暴君を踏みつける」

なんだそうです。

なんか我々日本人の感覚では色々ありえませんよね。

踏みつけという行為もさることながら、それをシンボルにするってどうなの。

♪ スクーティン・オン・ハードロック

:三つの即興的ジャズ風舞曲

D.R. ホルジンガー

Scootin' on Hardrock

D.R. ホルジンガー

Scootin' on Hardrock

ミズーリ州出身の作曲家デイビッド・ホルジンガーの作曲です。

この曲で7分の3✖️7分の4の変拍子がグイグイドライブしていたように、

ホルジンガーは、変拍子を多用する作曲家だということだそうです。

特に打楽器群の皆さんは血湧き肉躍るって感じできっと楽しいだろうなあ。

あるサイトで、ご本人のこの曲についてのノートを見つけました。

私のオフィスから東に半マイルほど行くと、

かつてのメインストリート、ハードロック・ロードを横切る。

この小さなコミュニティは、最初の20年間は繁栄していたが、

30年前にこの街が吸収されると、ハードロック・ロードは

未来と「郡による維持管理」の両方から見放され、大打撃を受けた。

全長わずか1マイルの道の老朽化した地区には数軒の家が残っている。

廃業した馬小屋や運動場、それに加えて「ジョイント」が2軒、

小さな食料品店、溶接工の店、スクラップ置き場がいくつもある。

もうハードロック・ロードをぶらぶら歩くことはない。

かつてのメインストリート、ハードロック・ロードを横切る。

この小さなコミュニティは、最初の20年間は繁栄していたが、

30年前にこの街が吸収されると、ハードロック・ロードは

未来と「郡による維持管理」の両方から見放され、大打撃を受けた。

全長わずか1マイルの道の老朽化した地区には数軒の家が残っている。

廃業した馬小屋や運動場、それに加えて「ジョイント」が2軒、

小さな食料品店、溶接工の店、スクラップ置き場がいくつもある。

もうハードロック・ロードをぶらぶら歩くことはない。

あそこを車で通るのは、行ったことのある場所から

行ったことのない場所へ行くためだけだからだ。

とにかく、地元の人たちだけは、どこへ行くにも近道だと思っている。

でも昔は、ハードロック・ロードが町の中心だったんだ。

「スクーティン」はスクーターのScootinであり、

「素早く:速く行くこと」という意味だそうです。

I'll have to scoot (= leave quickly) or I'll miss my train.

(早く行かないと汽車に乗り遅れる)

のように使います。

ところで冒頭に貼ったのは、この日ロビーで配られていたパンフの表紙で、

こんなスリップファイルに入っていました。

空自はカラカル、海自はウサギ、陸自はタヌキと・・ハツカネズミ?

陸自のネズミさんが可愛いぞー。

陸自のネズミさんが可愛いぞー。

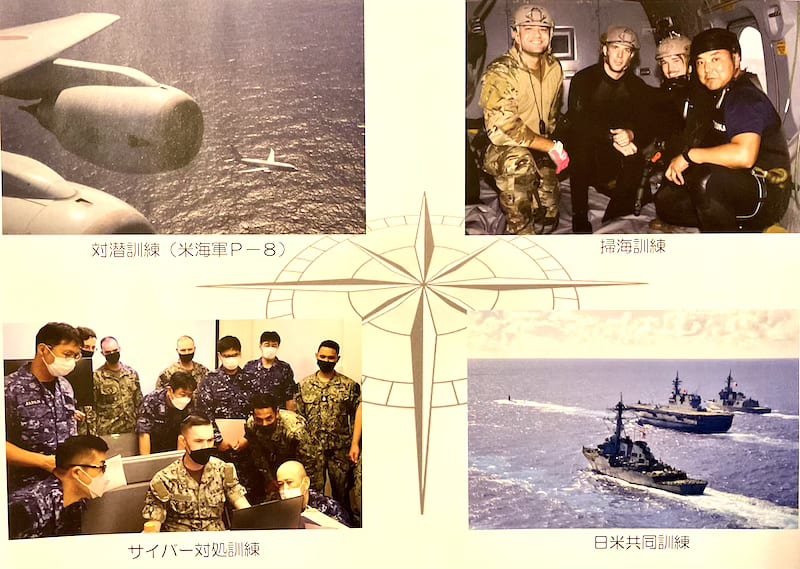

米軍=黒マスク、日本軍=白マスク

パンフの中身は海上自衛隊の活動紹介とリクルート。

日米合同でサイバー対処訓練もしてますよっと。

日米合同でサイバー対処訓練もしてますよっと。

下の写真は7Fの軍楽隊なんですが、あらためて、

米軍音楽隊ってセーラー服もありなんだなと気づきました。

深く考えたことはありませんでしたが、そういえば

自衛隊音楽隊は海士でもセーラー服を着ませんよね。

調べたところ、自衛隊に入隊後、海士にはセーラー服が支給されますが、

音楽隊員に正式に配属になると、専用の制服があるので、

その時点でセーラー服は返納することになっています。

但し車両・給養などの業務を行う音楽隊海士はセーラー服を着用します。

アメリカ海軍では昔からセーラー服が正式なステージドレスの一つです。

米軍音楽隊ってセーラー服もありなんだなと気づきました。

深く考えたことはありませんでしたが、そういえば

自衛隊音楽隊は海士でもセーラー服を着ませんよね。

調べたところ、自衛隊に入隊後、海士にはセーラー服が支給されますが、

音楽隊員に正式に配属になると、専用の制服があるので、

その時点でセーラー服は返納することになっています。

但し車両・給養などの業務を行う音楽隊海士はセーラー服を着用します。

アメリカ海軍では昔からセーラー服が正式なステージドレスの一つです。

【アメリカ第七艦隊音楽隊】@湘南台ファンタジア2022

([US 7th Fleet Band] @ Shonandai Fantasia 2022)

まあ、「踊る大紐育」を見たことがあれば、

これでジャズをやってこそアメリカ軍楽隊!というイメージですよね。

♬ マーチ「プロヴァンスの風」

休憩を挟んで後半が始まりました。

前半の渡邉一尉に変わり、音楽隊長植田哲生二等海佐が指揮を執ります。

この日、一階席前方には制服の女子高生の姿が多数見えました。

学校単位で申し込むのか、音楽隊のご招待かはわかりませんが、

自衛隊音楽隊が次世代への吹奏楽の伝承と教育を

活動目標の一つに据えていることは、間違いありません。

これでジャズをやってこそアメリカ軍楽隊!というイメージですよね。

♬ マーチ「プロヴァンスの風」

休憩を挟んで後半が始まりました。

前半の渡邉一尉に変わり、音楽隊長植田哲生二等海佐が指揮を執ります。

この日、一階席前方には制服の女子高生の姿が多数見えました。

学校単位で申し込むのか、音楽隊のご招待かはわかりませんが、

自衛隊音楽隊が次世代への吹奏楽の伝承と教育を

活動目標の一つに据えていることは、間違いありません。

学生たちもプロの演奏に触れる機会が多いほど勉強になりますし、

なんと言っても自衛隊の宣伝と潜在的入隊希望者となってくれます。

そんな高校生たちのためにもしかしたらこの曲は選ばれたのかも・・・。

プロヴァンスの風 フルver 響け!ユーフォニアム 届けたいメロディOP

なんと言っても自衛隊の宣伝と潜在的入隊希望者となってくれます。

そんな高校生たちのためにもしかしたらこの曲は選ばれたのかも・・・。

プロヴァンスの風 フルver 響け!ユーフォニアム 届けたいメロディOP

ご存知とは思いますが、本作制作はあの京都アニメーションです。

テロップに名前のある作画総監督の池田晶子さんも事件の犠牲者の一人です。

♫ 「ハウルの動く城」ファンタジー

♫ 「ハウルの動く城」ファンタジー

吹奏楽のための交響的ファンタジー「ハウルの動く城」 (Wind Orchestra)

自衛隊音楽隊の演奏会でいつも感心させられるのがプログラム構成です。

そのときの話題や社会情勢などから関連するテーマが選ばれたり、

季節やアニメ、映画作品からなど、いろんなアプローチがありますが、

その選択はいつもよく考え抜かれており、聴衆を最後まで飽きさせません。

曲の硬軟、有名無名、難易のバランスが全体で取れていて、

どんな年齢層の人も最後まで楽しめる工夫がされているのです。

宮崎駿監督の「ハウルの動く城」のテーマ「人生のメリーゴーラウンド」、

そして「世界の約束」は、同ジャンルでも人気のある曲で、

どちらも初めて聴く人にも受け入れられる美しい旋律を持ちます。

♬ 明日への手紙

季節やアニメ、映画作品からなど、いろんなアプローチがありますが、

その選択はいつもよく考え抜かれており、聴衆を最後まで飽きさせません。

曲の硬軟、有名無名、難易のバランスが全体で取れていて、

どんな年齢層の人も最後まで楽しめる工夫がされているのです。

宮崎駿監督の「ハウルの動く城」のテーマ「人生のメリーゴーラウンド」、

そして「世界の約束」は、同ジャンルでも人気のある曲で、

どちらも初めて聴く人にも受け入れられる美しい旋律を持ちます。

♬ 明日への手紙

手嶌葵「明日への手紙(ドラマバージョン)」

ジブリ作品の「テルーの唄」「コクリコ坂から」も手がけた歌手、

手嶌葵の歌ったこの作品を三宅二等海曹が、ピアノ、クラリネット、

パーカッションの小編成バンドをバックに歌いました。

おそらく東音メンバーの手によるものだと思いますが、

ボーカルに寄り添うこのバックのアレンジが、涙が出るほど良かったです。

おそらく東音メンバーの手によるものだと思いますが、

ボーカルに寄り添うこのバックのアレンジが、涙が出るほど良かったです。

三宅二曹の透明感のある声もこの曲にぴったりでした。

♫ パリのアメリカ人 ジョージ・ガーシュウィン

Gene Kelly & Leslie Caron - Dancing Scene 04 – An American In Paris

Gene Kelly & Leslie Caron - Dancing Scene 05 – An American In Paris

あえて映画のダンスバージョンを貼っておきます。

ジーン・ケリー最高。

ジーン・ケリー最高。

今年はオリンピックイヤーです。

東京オリンピックが一年延期になったせいで、

今年の夏にパリオリンピック開催、とアナウンスで聞いて、

軽く驚いたのはもしかしたらわたしだけではなかったかもしれません。

そこで最後の曲に選ばれたのがこの「巴里のアメリカ人」

An American in Parisです。

ところで、昔々、実家にあったLPレコードは、

A面が「ラプソディ・イン・ブルー」、B面が「巴里のアメリカ人」でした。

この扱いは、あたかも後者が前者のオマケみたいな印象を与えたものです。

しかし、単体でこの曲を聴くと、とてもそんなことは言えません。

この日は、改めてそれを実感させられる演奏が聞けました。

この曲の「お手軽感」については、ガーシュウィン本人ですら

「ベートーベンのシンフォニーってわけじゃないです。

ユーモラスで、厳粛さは全くないですしね」

東京オリンピックが一年延期になったせいで、

今年の夏にパリオリンピック開催、とアナウンスで聞いて、

軽く驚いたのはもしかしたらわたしだけではなかったかもしれません。

そこで最後の曲に選ばれたのがこの「巴里のアメリカ人」

An American in Parisです。

ところで、昔々、実家にあったLPレコードは、

A面が「ラプソディ・イン・ブルー」、B面が「巴里のアメリカ人」でした。

この扱いは、あたかも後者が前者のオマケみたいな印象を与えたものです。

しかし、単体でこの曲を聴くと、とてもそんなことは言えません。

この日は、改めてそれを実感させられる演奏が聞けました。

この曲の「お手軽感」については、ガーシュウィン本人ですら

「ベートーベンのシンフォニーってわけじゃないです。

ユーモラスで、厳粛さは全くないですしね」

と言っていたそうですが、だからと言ってこの曲が

音楽的な価値においてもB面扱いというのは大いに間違っています。

そして、この曲はこの日のプログラムの最大の聴きどころとなりました。

演奏時間ほぼ17分と、切れ目なく続く楽曲としては大作で、

それだけに演奏の構成や聴かせ方にも指揮者の腕が問われるところですが、

この日の植田隊長は、この曲を鮮やかな水彩で仕上げるようにさらりと、

かつ丁寧にダイナミクスをコントロールし、飽きさせませんでした。

1920年代、アメリカ人の旅行者(フランス人のいうところの”田舎者”)が、

車の喧騒の中シャンゼリゼ通りをそぞろ歩き、

カフェの前で立ち止まって中から聞こえてくる音楽に耳を留めたり、

セーヌ河を過ぎてふと故郷を思い出し、物悲しくなったり、

フランス風のチャールストンの響きに包まれたりする様子を描く。

確かに「深い意味のない標題音楽」ですが、その描写センスは一流です。

具体的には、始まってすぐ、彼(アメリカ人)は車の喧しいホーンに驚き、

おそらく運転手から怒鳴られたりするのですが、(F・モレシャンによると、

パリは上品マダムでも車の運転のとき歩行者を大声で罵ったりするらしい)

このホーンが、実に本物っぽくて大満足でした。

音楽的な価値においてもB面扱いというのは大いに間違っています。

そして、この曲はこの日のプログラムの最大の聴きどころとなりました。

演奏時間ほぼ17分と、切れ目なく続く楽曲としては大作で、

それだけに演奏の構成や聴かせ方にも指揮者の腕が問われるところですが、

この日の植田隊長は、この曲を鮮やかな水彩で仕上げるようにさらりと、

かつ丁寧にダイナミクスをコントロールし、飽きさせませんでした。

1920年代、アメリカ人の旅行者(フランス人のいうところの”田舎者”)が、

車の喧騒の中シャンゼリゼ通りをそぞろ歩き、

カフェの前で立ち止まって中から聞こえてくる音楽に耳を留めたり、

セーヌ河を過ぎてふと故郷を思い出し、物悲しくなったり、

フランス風のチャールストンの響きに包まれたりする様子を描く。

確かに「深い意味のない標題音楽」ですが、その描写センスは一流です。

具体的には、始まってすぐ、彼(アメリカ人)は車の喧しいホーンに驚き、

おそらく運転手から怒鳴られたりするのですが、(F・モレシャンによると、

パリは上品マダムでも車の運転のとき歩行者を大声で罵ったりするらしい)

このホーンが、実に本物っぽくて大満足でした。

・・・というか、本物のホーンだったのかな?

実は、このタクシーのホーンについては作曲者の思い入れがあって、

ガーシュウィン、パリから帰るときに、わざわざ

車のホーンを4本買って持ち帰った

というのです。

実は、このタクシーのホーンについては作曲者の思い入れがあって、

ガーシュウィン、パリから帰るときに、わざわざ

車のホーンを4本買って持ち帰った

というのです。

チャイコの「序曲1812年」の「大砲」ではありませんが、

ちゃんと楽譜には「タクシーホーン」という指定があります。

ガーシュウィンのオリジナル譜はこのホーンを

ちゃんと楽譜には「タクシーホーン」という指定があります。

ガーシュウィンのオリジナル譜はこのホーンを

「A♭、B♭、高めのD5、 低めのA」

で記していましたが、現代の楽譜ではD,C,H,Aとなっています。

今ではこんな楽器が使われます。

タクシーホーン

Kolberg Taxi Hornだと、お取り寄せで21万円税別となるそうです。

高っ。

しかし、この楽器、この曲以外に使い道あるんだろうか。

今ではこんな楽器が使われます。

タクシーホーン

Kolberg Taxi Hornだと、お取り寄せで21万円税別となるそうです。

高っ。

しかし、この楽器、この曲以外に使い道あるんだろうか。

また、これが調達できない場合、トランペットで代用するそうです。

この日の東音がどちらで演奏したかは恥ずかしながらわかりませんでしたが、

もう本物じゃないかってくらい、ホーンの音そのものでした。

あと、ダイナミクスといえば、街の喧騒や、アメリカ人のウキウキした気分、

それらがパリ独特の香りすら感じるほど生き生きと表現されていました。

後で知人と、この日の演奏中一番満足した、と言い合ったものです。

♫おまけ

いただいたパンフレットの日米共同訓練の様子。

「きりしま」と「ジャクソン」のツーショット。

仲良きことは美しきかな。

というわけで、東京音楽隊演奏会のご報告を終わります。

彼らの弛まぬ研鑽といつもながら完成度の高いステージに拍手を送りつつ。

徽章を付けている音楽隊員は少ないので気が付いたのですが、植田隊長は体力徽章(体力検定一級)保持者です。なんとなく身体つきがスッキリされているようにお見受けします。三宅さんも自衛隊大会の空手(型)で優勝されているので、結構、身体強い方がおられるのかもしれません。

音楽隊の制服ですが、夏服は普通の隊員と同じですが、冬服(ダブルのあれ)は、普通の隊員は6つボタンですが、音楽隊は8つボタンです。

印刷されているというだけでなんの疑問も持たずろくに確かめずに書いてしまいました。

これが本当の『wise after the event』ってやつですね。