ここのところ頂いたコメントに全く返事ができない状態が続いておりますが、

その理由は、またしてもイベントがいくつも重なってしまったからです。

その中にわたしにとって未知の世界、海上保安庁の観閲式&訓練展示がありました。

海上保安庁。

自衛隊とは方向性は違えども同じ海の防人であるこの組織に、

このわたし、興味がないどころではなかったのですが、

残念ながらこれまで全くといっていいほどご縁がありませんでした。

ところがこの度、ある重要人物からチケットをいただいたことがきっかけで、

(色々とありましたがそちらは本編で)参加がかなった海保観閲式です。

今日はまだ体験航海シリーズの途中でもありますし、まさに今日、

横須賀から練習艦隊をお見送りしてきたこともすぐにお話ししたいので、

例によって今日はダイジェストと参ります。

海保の観閲式が行われるのは平成25年以来、つまり5年ぶりです。

尖閣諸島問題やサミットなどが行われた関係で中止していたのですが、

今年は海上保安制度が制定されて70周年の節目ということで、

国民に広く業務に対する理解を訴えることを目的に行われることになりました。

観閲式は自衛隊より小規模となる巡視船四隻が単縦陣となり、

東京湾を航行する間、受閲部隊が逆行してくる形で行われます。

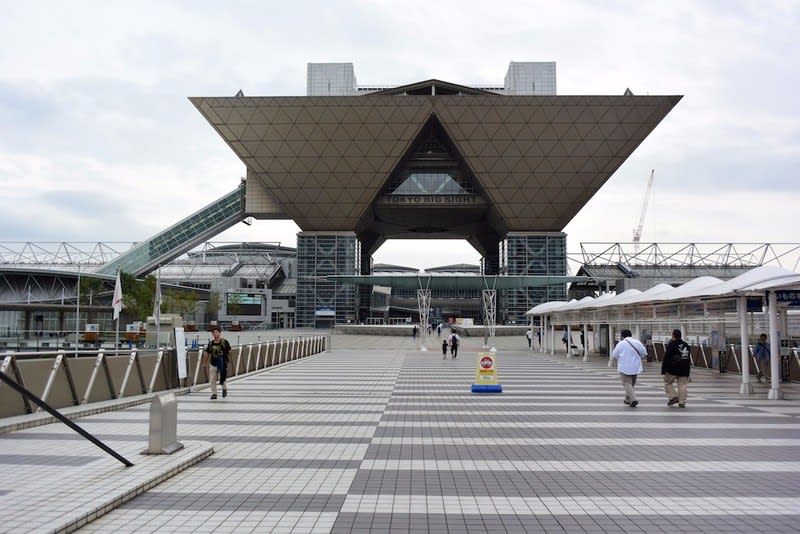

わたしの船は(艦じゃない、これだけでも新鮮!)いわゆる先導船で、

ここ横浜所属の「いず」となりました。

他の三隻はいずれも晴海からの出港となります。

乗船して出航を待っていると、横浜所属のFL01「ひりゆう」が出港していきました。

放水展示で大活躍する予定です。

しかし「ひりゆう」・・・なんと大胆なネーミング(笑)

「ゆ」を小さくしていない辺りにちょっと遠慮が見える気がします。

海保は消防船(フローティング・ボート)にあの飛龍を使ってしまっているのか。

出航の時にはわたしは船橋前部の、前甲板が見えるところから見ていました。

この出航作業も、海自と全く違って大変興味深いものでした。

同じ海の警備を行う組織で、しかも出自は同じ海軍でありながら、

海自と海保には文化の違いが多いこともこの日知ったことでしたが、

同じであることも発見。

例えば「帽振れ」です。

そして出航は1200。

「いず」船体が岸壁を離れて行くと、いつもドラマや映画などで

「横浜」を説明する時に必ず現れる景色がそのまま現れます。

総合訓練ならびに観閲式が行われる東京湾に行く「いず」は

出航後ベイブリッジの下を通過します。

羽田空港を左に見ながら航行していくことしばし、晴海から出航した

巡視船「やしま」「そうや」「だいせん」がいつの間にか後ろに。

訓練海域まで「いず」を先頭に、四隻でしばらく航行していきます。

二番船の「やしま」船橋上部に設えられた観閲台。

わかりやすくするため紅白の幕を張っています。

この日は防衛大臣政務官だったような気がします。

1400、観閲が始まりました。

関係機関など、船艇のパレードです。

これは石垣所属1,000トン型巡視船PL84「ざんぱ」。

登舷礼の行い方も、もちろん海自と一緒です。

海の儀礼は世界共通だからですね。

PL13「もとぶ」(横浜所属)。

PLとは巡視船を意味する「patrol vessel」のことです。

海保のことになるとこんなことすら調べないとわかりません。

ちなみに「もとぶ」はこの4月に就役したばかり、パリパリの新造船です。

右手観閲船隊、左が受閲船隊です。

そ こ に !

ああ、なんだかものすごく見慣れた光景。

ネイビーブルーのセーラー服が登舷礼に立っている灰色の艦体、

それは・・・・!

横須賀地方総監部から、我らが「はたかぜ」さんの登場です。

あーなんだろ、この、アウェイでいきなり知り合いにあったような安心感。

続いて、わたしにとっては懐かしい(アメリカで見たので)、アメリカ合衆国の

沿岸警備隊、コーストガードの「カッター」がゲストでパレードを行います。

Alex Haleyというこの名前、どこかで聞いたことがあると思ったら、あの

「ルーツ」の作者であるアフリカ系作家と同一人物でした。

若き日に沿岸警備隊に入り、CPOまで昇進したそうです。

船艇の後は航空機のパレードも行われました。

ガルフストリームVのLAJ501「うみわし」。

高速道路横羽線の羽田付近を通ると海保の格納庫が見えますが、

「うみわし」はそこの所属のようです。

海保の観閲式ではこんなこともやるんですね。

消防船が水を盛大に撒き散らしながら通り過ぎる放水展示です。

まず先ほど横浜から一足先に出航した「ひりゆう」。

なんとびっくり、「はまぐも」は赤い水を出してるぞ。

川崎市消防局の消防艇「第6川崎丸」はド派手な蛍光色の緑。

市川市消防局「ちどり」はオレンジ色。

色とりどりの水を撒きながら進む消防船団の姿はなかなかシュールです。

続いて、人命救助訓練です。

まず、海に落ちた人をリペリング降下で救出するという訓練展示。

少し前に海に落ちたという設定の人が、オレンジの浮きの近くに浮かんでいます。

吊り上げ救助なう。

もう一回吊り上げ救助が行われました。

さっきと違ったアプローチでへローキャスティングを行います。

この要救助者は、ヘリに揚収された後、ヘリ搭載艦「とさ」に搬送されました。

息つく暇もなく、次の訓練展示が始まります。

今度はケミカルタンカー(のつもり)で火災に続く爆発発生(という想定)。

先ほどのカラー船団が寄ってたかって消火活動を行ってます。

あまりに水の量が多くて燃えている船が全く見えません。

続いて、訓練展示のハイライト(多分)、テロ容疑船捕捉、

制圧訓練が始まりました。

海賊のマークをわかりやすくつけた「はまかぜ」がアグレッサー?です。

ゴムボートで海面を飛び回るように走って不審船に警告し、

動きを止めるのが複合艇。

もうこれが凄いんだ。

複合艇というのはつまりゴムボートなんですが、これが凄まじいスピード。

この機動が半端じゃありません。

複合型ゴムボートに乗ってテロ容疑船を追いかけるのは

特別警備隊、略称特警。

この展示は高速機動連携訓練といいます。

容疑船は追いかけられて武力攻撃してきました。

「専守防衛」いただきました!

巡視船による正当防衛射撃がおこなわれます。

監視艇、警備艇が周りを取り囲み、移乗などを行い、

容疑者を取り押さえ、ついに容疑船は制圧されました。

海自の観艦式でもおこなわれる高速機動連携訓練です。

一斉回頭などを行いました。

大型巡視船と護衛艦「はたかぜ」が連携して行われるこの訓練には、

もう見ているこちらの心臓は高鳴りっ放し。

続いては小型の巡視船隊の機動訓練です。

「ひざん」「あかぎ」(なに、赤城だと・・・?)「つくば」が

空砲射撃を行いました。

というところで総合訓練は終了です。

ここからは楽しい「フェアウェル」の時間。

関係船艇艦艇が観閲船にお別れの挨拶をしてくれます。

ご当地色豊かに、各船工夫を凝らしたフェアウェルを行います。

例えばこの巡視船「ふどう」は神戸の・・・・あれ???

岡山の水島からはPC43「おきなみ」。

PS35「ともり」の船尾にいるこの怖い人は誰・・・・?

((((;゚Д゚)))))))

PS15「びざん」がどこの船かもうお分かりですね?

で、出た〜〜〜!

ああ、なんたる安定感。(個人の感想です)

我らが「はたかぜ」の艦尾には・・・・。

ピクルス王子とパセリちゃんが!

今日一番目立っていた気がする「ひりゆう」さんは水撒きながら最後のご挨拶。

この日「いず」の後ろをずっと警護してくれていた巡視船「のげかぜ」。

頼もしかったです。

横浜港に向かう「いず」に、挨拶してくれる「にじかぜ」。

こうして12時に出航、2時から約1時間の観閲式と訓練を終え、

4時半に「いず」は横浜港に無事帰ってきました。

次回からは詳しく、初めて見た海保の観閲式についてお話ししていきます。

続く。