一日花二日で終わらせるはずだったのに三日目に突入してしまった

京都祇園を訪ねる旅。

その理由は、冒頭写真でもお分かりのように、今回泊まった旅館

白梅の「通い鷺」”おうちゃん” の餌やりシーンに遭遇したからです。

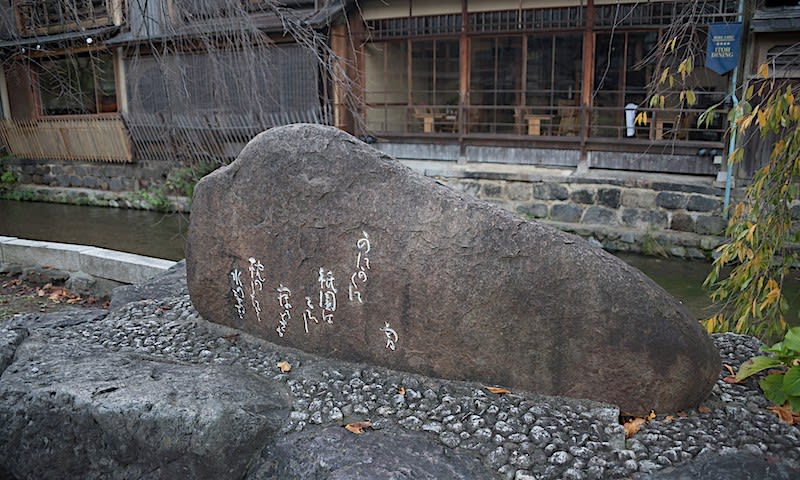

鴨川の河原を上流に向かって歩いていく散歩を終え、

家を出てから1時間20分で祇園新橋に戻ってくると、

白川沿いの町家が昇ってきた朝日に照らされていました。

朝食は遅めの9時に予約を入れました。

日頃は朝ごはんの代わりに搾りたての野菜&果物ジュースで

軽く済ませてしまうもので、こんなたっぷりした朝ごはん、

しかも何を食べても美味しい御膳は楽しいけれど食べるのに苦労しました。

特にだし巻き卵は卵を3つは使っているのではないかというくらい

どっしりしていて、これ一つでお腹がいっぱいになってしまいそう。

御膳の左下にあるのは嶺岡豆腐。

初めて食べたのですが、まるでチーズケーキです。

びっくりして聞いてみると、これを作らせたのはあの八代将軍徳川吉宗。

日本での酪農は吉宗が房州嶺岡で軍馬を育成するため

インドから調達した馬と一緒に連れてきた牛の飼育で始まったそうです。

ここにある日吉宗が視察に来て食事をすることになって、

いきなり気まぐれを起こし、

「わし豆腐が食べたくなった」

と言い出したわけです。

東郷平八郎がイギリス留学のとき食べたビーフシチューが

どうしても食べたくなって、

「あれと同じの作って。肉と玉ねぎと人参とじゃがいもが入ってた」

と言われた料理人が想像で作り上げた肉じゃがのように、

この料理人も、大豆もニガリもない嶺岡でこのリクエストに

なんとか応えようと、牛の乳を葛の根から取った葛粉で固め、

見た目だけは豆腐のようなものを作り上げました。

果たして吉宗はこれを気に入り、料理人はお褒めに預かりましたが、

これ要するに「牛乳かん」だよね。

「嶺岡豆腐って、どこかで買えるんですか」

「クックパッドにも載ってます」

女将が一人一人の客に心を込めて書く絵手紙。

味のある柿と栗の絵もですが、いまだに女将は

先生についてお習字のお稽古をしているのだそうです。

「いまだに先生には怒られてばかりです」

と仰いますが、いやいやなかなか。

ところで、白梅が養っている?鷺の”おうちゃん”ですが、

一本足で立っているので王貞治から名前を取ったそうです。

これは鴨川で見かけた同じアオサギですが、おうちゃんもまた

鴨川のどこかに住んでいて、ご飯の時(朝10時)にやってきます。

川沿いに巣を作り、子供を養うことになってから

以前よりガツガツとやってきて食べるようになったのだとか。

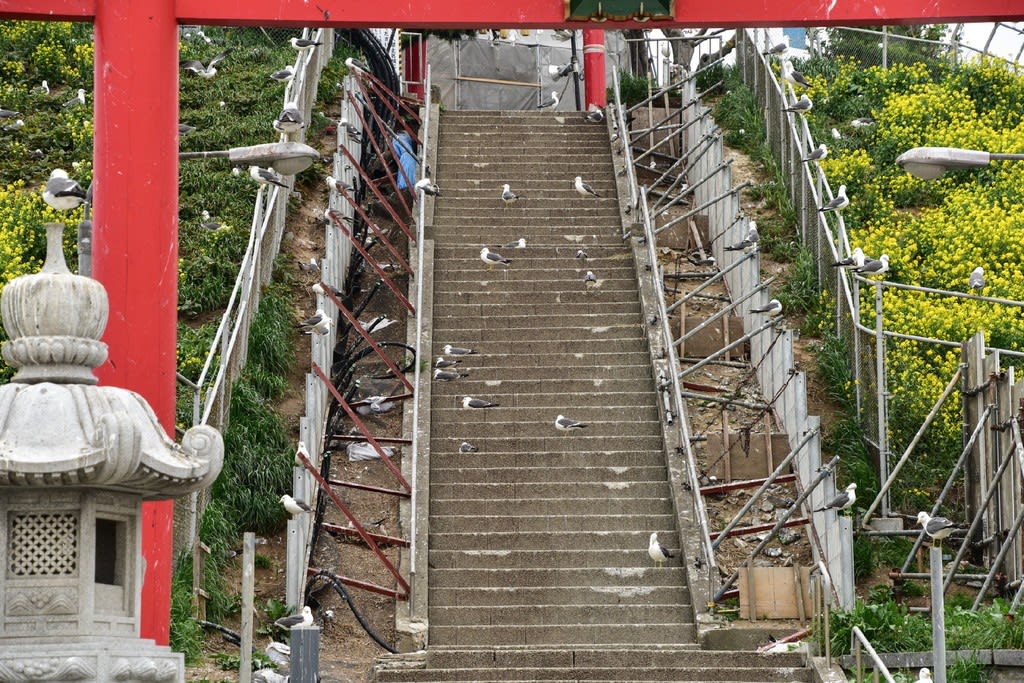

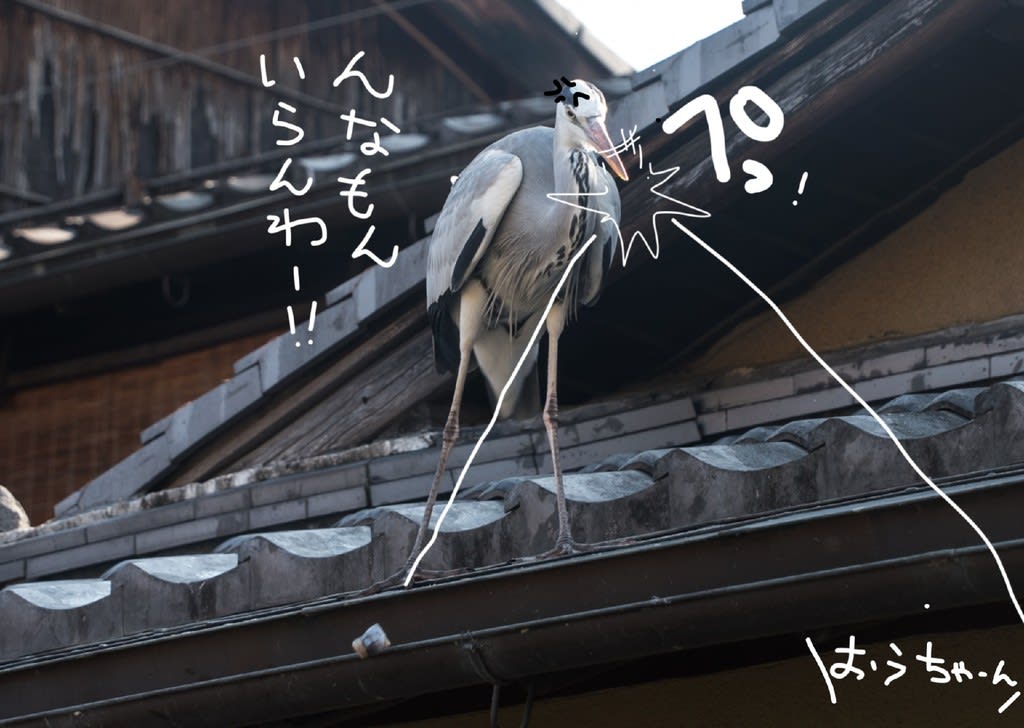

朝ごはんを食べて部屋に戻ると、外でぎゃーすぎゃーすと

鳴き声がしました。

「あ、おうちゃんの餌やりタイムだ!」

慌ててカメラを掴んで外に出てみると・・・。

橋のところに板さんが魚の身を持って立っているのに、

なんだかおうちゃん落ち着きがありません。

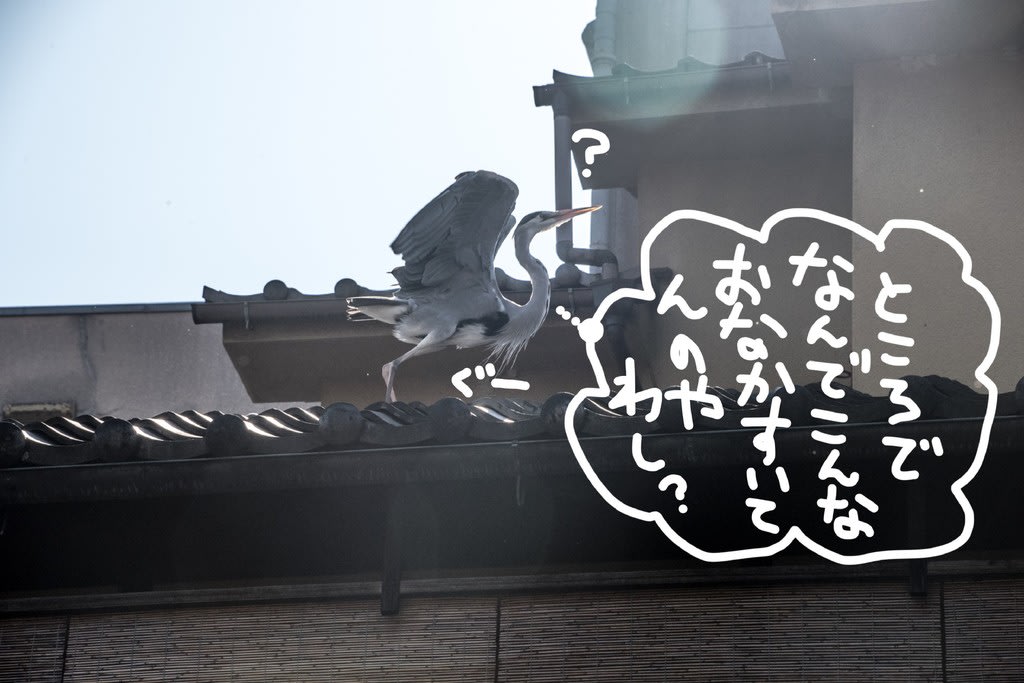

屋根からいきなりバサーっと飛び立ちました。

どうやら、いつもの食事タイムに、別のアオサギが

自分も何かもらえるのではないかとやってきたようです。

おうちゃんはテリトリーを同族のアオサギに荒らされ、激怒していたのでした。

相手が川に降りるとおうちゃんも追いかけて川へ。

羽を大きく広げて威嚇しながら別サギを追いかけ回します。

動きが激しくて、なかなか両者をカメラに捉えることができません。

敵が川に降りれば川に、そして屋根に登れば屋根に。

板さんはどちらがおうちゃんかわかっているようでしたが、

わたしたちにはあまりにも右往左往する鷺たちの

どちらがどちらなんて全くわかりません。

左がおうちゃんでしょうか。

いや、勝利の雄叫びをあげている(メスかもしれませんが)

これがおうちゃんかも?

よそ者鷺を白川のはるか向こうまで追い払い、

「ナワバリ」である白梅の屋根まで矢のように戻ってきました。

一応この頃にはよそ者を追い払うことに成功し、

鼻息荒く屋根を闊歩しているおうちゃん。

わけもなく羽を大きく振るったりして屋根を衛兵のように練り歩きます。

「これがおうちゃんかな」

独り言を言うと、板さんが、

「これがおうちゃんです」

屋根の上を行ったり来たりしているおうちゃんに、

板さんはおそらく毎日やっているように刺身を投げてあげました。

あの白梅の刺身を毎日食べてるなんてなんて贅沢者。

と・こ・ろ・が(笑)

おうちゃん、怒りのためアドレナリンが噴出状態でそれどころではなく、

刺身を屋根に乗るように投げてもらったのに見向きもしません。

いつもなら急いで食べるのだと思うのですが・・。

「あららー」

「なんで食べないのよ」

「おうちゃーん、お刺身だよー」

知らせを受けて出てきた全員が思わず声をかけますが、

そんなことでおうちゃんが刺身に気づく様子は全くなく。

それだけではありません。

板さんがもう一度刺身を投げてやったら、なんとおうちゃん、

一度キャッチしたのをプイッと川に投げ捨ててしまったのです。

なんでやねん。

こんなこともあろうかと白川を泳いでは流れ、泳いでは流れして

川面に待機していたカモさんがすかさずやってきました。

もちろんおうちゃんが川に投げ捨てた?お刺身を美味しくいただくためです。

「うーん・・・なんて本末転倒な」

おうちゃん、怒りのあまり本来の目的をすっかり忘れている模様。

しかしおうちゃんの怒りはこれをもってしても全くおさまらず、遠くに

よそ者鷺の姿を目ざとく見つけるやいなや、きえええ!

と飛び立ち、ひとしきり追いかけ回しに行ってしまいました。

「うーん・・・・」

「もしかしたらおうちゃんアホですか」

ところで屋根の上には、先ほどおうちゃんが無視した

プリップリのお刺身がまだ乗っかっているわけですね。

おうちゃんがよそ者を追いかけてどこかに行ってしまったのを

どこからか見ていたのが、カラスのみなさん。

カラスというのは本当に頭がいい鳥らしいですが、

この日、少なくとも彼らが鷺より確実に賢いのを目の当たりにしました。

ためらいなく刺身片を咥えたカラス。

写真に撮ってみて驚いたのですが、彼(彼女?)はこの時

間違いなくカメラの方を窺いながら素早く刺身を拾い、

同時に高いところに飛び立つ準備をしています。

それにしてもこの刺身、美味しそう・・・タイかしら。

「こういうのを表すちょうどいい言葉があったねえ」

「漁夫の利 」

この場合、「漁夫」はカラスと鴨ということになります。

しかしあまりに刺身片が大きくて、カラスさん飲み込むのに四苦八苦。

結局この場では食べることができず、咥えてどこかに飛んでいきましたとさ。

最後におうちゃんの「漁夫の利ショー」ですっかり盛り上がり、

心から満足して宿をチェックアウトしたわたしたちは、

四条に当てもなく歩いて行き、新幹線の時間まで、昔懐かしの喫茶店、

「フランソア」でお茶を飲むことにしました。

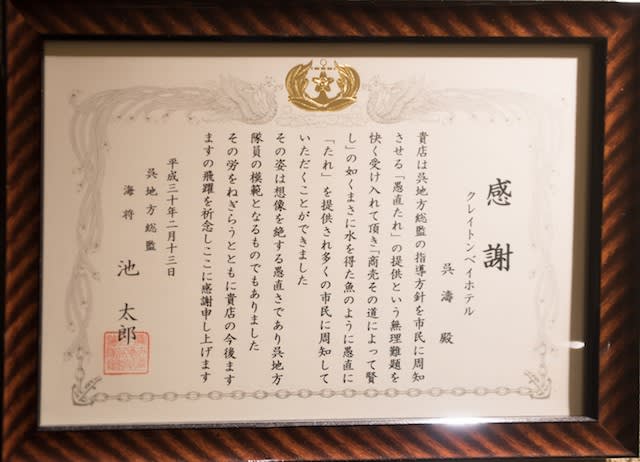

「フランソア」は今やただの飲食店ではなく、国の登録有形文化財です。

入店するとかかっていたのはブラームスの交響曲第3番。

昔来た時にも同じ曲がかかっていたような気がします。

この空間にブラームスの重厚な響きのなんと馴染むことか。

ここに来るたび、このメニューも、内装も、流れる音楽も

何もかもが寸分変わりないことが奇跡のように思われます。

喫茶「フランソア」は昭和9年、社会主義者の立野正一が創業し、

1940年(昭和15年)に改装されて以来今に至ります。

改装を手がけたのは当時京大にいたイタリア人で、豪華客船の船室をイメージ。

室内の華やかな彫刻、壁のピカソや竹久夢二などの絵画、

ヨーロッパの古いランプや赤いビロードの椅子も昔のままです。

かつて藤田嗣治や太宰治もここの客でした。

社会主義者だった創業者が自由な思想を語り合う拠点として

作った喫茶店で、戦争中には立野は治安維持法違反で収監され、

喫茶店は名前を変え、さらに物資の不足でコーヒーも出せなくなり、

番茶を出していたということですが、それでも建物は

何度か行われた空襲の目的地からも外れていて生き残り、

現在もそのままの姿を残しています。

わたしがここに前回来た90年代にはまだでしたが、その後、

「フランソア」の一部(写真に写っている部分)は2003年(平成15年)

国の登録有形文化財(建造物)に登録され、店内全席禁煙になっていました。

そのあとは京都駅まで行くために阪急電車に乗りました。

久しぶりに見る特急が、これも昔と全く変わっていないのに感激。

懐かしいなあ、この小豆色の車体。

それはそうと。

この日、結局鷺のおうちゃんは自分の敵を追い払うのに夢中で、

結局わたしたちが見ている間何も食べていませんでした。

おうちゃん、後からこう思ってたんじゃないかな。

京都祇園旅行シリーズ終わり。