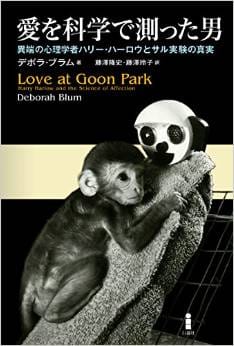

『愛を科学で測った男―異端の心理学者ハリー・ハーロウとサル実験の真実』(ローレン・スレイター著、紀伊國屋書店) を図書館で借りてきました。

ウィスコンシン大学心理学教授ハリー・ハーロウ(Harry Harlow, 1905-1981)の生涯を記述したもので、布の母親と針金の母親を使って赤ちゃんザルを育てるという代理母実験で有名な心理学者ハリー・ハーロウの伝記です。

ハーロウは生まれたばかりのアカゲザルの子どもを母親から引き離し、二種類の母親代わりの人形で育てました。ひとつは針金でできたお母さん人形で、もうひとつは温かい 布のお母さん人形です。針金のお母さんには哺乳瓶が取り付けられています。それまでの心理学では、子どもは栄養を与えてくれる存在に愛着を示すと考えられてきました。

ところがアカゲザルの子どもたちは、明らかに布のお母さんを好んだのです。小ザルはおなかがすくと針金のお母さんからミルクを飲みますが、すぐに布のお母さんのところ にいくのです。音の出るびっくりするようなおもちゃを飼育小屋に入れるたときも、小ザルは怖がって布のお母さんにしがみつきます。ハーローはこうした実験から、愛着はミルクだけで生まれるのではなく、「接触の快適さがなににもまして重要だ」と考えました。

ハーロウの、これらの実験はアカゲザルにひどいことをしたという批判も大きく、アメリカで動物実験の際の倫理規定が定められるきっかけともなったようです。

それより驚くのは、100年前のアメリカでは、母親のスキンシップは、無益であるばかりでなく、害があると考えられていた点です。その辺りを、本から抜粋してみます。

(続く)

ウィスコンシン大学心理学教授ハリー・ハーロウ(Harry Harlow, 1905-1981)の生涯を記述したもので、布の母親と針金の母親を使って赤ちゃんザルを育てるという代理母実験で有名な心理学者ハリー・ハーロウの伝記です。

ハーロウは生まれたばかりのアカゲザルの子どもを母親から引き離し、二種類の母親代わりの人形で育てました。ひとつは針金でできたお母さん人形で、もうひとつは温かい 布のお母さん人形です。針金のお母さんには哺乳瓶が取り付けられています。それまでの心理学では、子どもは栄養を与えてくれる存在に愛着を示すと考えられてきました。

ところがアカゲザルの子どもたちは、明らかに布のお母さんを好んだのです。小ザルはおなかがすくと針金のお母さんからミルクを飲みますが、すぐに布のお母さんのところ にいくのです。音の出るびっくりするようなおもちゃを飼育小屋に入れるたときも、小ザルは怖がって布のお母さんにしがみつきます。ハーローはこうした実験から、愛着はミルクだけで生まれるのではなく、「接触の快適さがなににもまして重要だ」と考えました。

ハーロウの、これらの実験はアカゲザルにひどいことをしたという批判も大きく、アメリカで動物実験の際の倫理規定が定められるきっかけともなったようです。

それより驚くのは、100年前のアメリカでは、母親のスキンシップは、無益であるばかりでなく、害があると考えられていた点です。その辺りを、本から抜粋してみます。

(続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます