27.28日と京都へ団体参拝。27日は、東京⇒京都⇒東福寺⇒京都国立博物館⇒三十三間堂⇒本願寺聞法会館でした。

国立博物館を出て、対面の三十三間堂に向かうと「親鸞聖人そば食い身代わり御像・法住寺」という案内看板がありました。親鸞聖人そば食い身代わり本尊の話は聞いていたので、数人は三十三間堂ではなく法住寺へ参拝しました。

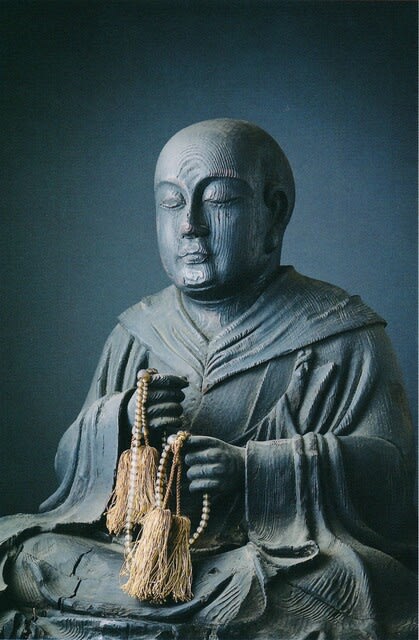

法住寺は後白河法皇が創建された天台宗寺院で、この木像は、天保5(1834)年に山を下り東山渋谷に移され、更に明治の初めに法住寺に安置されるようになったとあります。

親鸞聖人そば喰い身代わり御像の話は次のような話です。

六角堂へ100日間の参籠を決意した親鸞聖人、夜な夜な山を下りる聖人の行動を、他の僧侶達は怪しみ始めました。そこで聖人は、木像を彫り上げ、身代わりを勤めさせることにした。ある晩、天台座主によって僧侶たちは「そば」の振る舞いを受けました。すると座に座った身代わりの木像は、見事にそばを食べ終わった。後でソバを食べた聖人を確認したところ、それは親鸞聖人そっくりの木像で、口元にはソバがついていたという。

鎌倉時代には、現在のような切りそばはなかったというので、そうした伝説が、どのようにして生まれ、何を伝えているのか興味深い所です。

法住寺は、後白河法皇の廟所がありました。写真は、その身代わり御像の絵ハガキからの転載です。

国立博物館を出て、対面の三十三間堂に向かうと「親鸞聖人そば食い身代わり御像・法住寺」という案内看板がありました。親鸞聖人そば食い身代わり本尊の話は聞いていたので、数人は三十三間堂ではなく法住寺へ参拝しました。

法住寺は後白河法皇が創建された天台宗寺院で、この木像は、天保5(1834)年に山を下り東山渋谷に移され、更に明治の初めに法住寺に安置されるようになったとあります。

親鸞聖人そば喰い身代わり御像の話は次のような話です。

六角堂へ100日間の参籠を決意した親鸞聖人、夜な夜な山を下りる聖人の行動を、他の僧侶達は怪しみ始めました。そこで聖人は、木像を彫り上げ、身代わりを勤めさせることにした。ある晩、天台座主によって僧侶たちは「そば」の振る舞いを受けました。すると座に座った身代わりの木像は、見事にそばを食べ終わった。後でソバを食べた聖人を確認したところ、それは親鸞聖人そっくりの木像で、口元にはソバがついていたという。

鎌倉時代には、現在のような切りそばはなかったというので、そうした伝説が、どのようにして生まれ、何を伝えているのか興味深い所です。

法住寺は、後白河法皇の廟所がありました。写真は、その身代わり御像の絵ハガキからの転載です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます