↑ カトリック水沢教会(岩手県奥州市水沢区大手町)作成

「キリシタンの世紀と迫害について(特に東北地方)」

宮城県富谷市、富谷教会牧師 辺見宗邦

<キリシタン>という言葉は、ポルトガル語のキリスト教徒を意味するcristão[クリスタゥン]を音写したもので、漢字では切支丹の字が当てられました。日本では、戦国時代、天文18年(1549年)にイエズス会宣教師のフランシスコ・ザビエルや、その後、フランシスコ会、ドミニコ会によって伝えられたキリスト教を信じるカトリックの信徒を、キリシタンと呼びます。

鹿児島への初めての布教から40年余りで戦国大名の中にキリスト教を保護または改宗するものが現れます。これがキリシタン大名です。特に有名なキリシタン大名は、大分の大友宗麟、長崎の大村純忠、長崎港を開港した日野江城主・有馬晴信、大阪府高槻城主・高山右近父子、熊本県の宇土城主・小西行長、福島県会津城主・蒲生氏郷などです。

初めての布教から50年後の頃はキリシタン信徒は30万人、伊達政宗が支倉常長をローマに派遣する頃は50万人であったと言われいます。天下を取った織田信長は、天正7年安土に教会や神学校の建立を許可し、伴天連を優遇しました。

ザビエルの渡日(1549年)から、鎖国(1633)までの、およそ一世紀は「キリシタンの世紀」とも呼ばれており、キリスト教は民衆の支持を得て脅威的に増えました。

当時、全国には200近い班があり、そのうち60以上もの領主(大名)がキリシタンになりました。

しかし、豊臣秀吉が天正5年(1587年)に、九州攻めの後、突然<伴天連(神父・司祭)追放令>を出します。この時、高山右近も棄教を迫まられ、大名の地位を捨てて、一時身を隠します。加賀藩の前田利家の招きで、匿われることになります。

秀吉が伴天連追放令を出した理由は、キリスト教が、ひとつは封建主義にとって相容れない領主(関白・太閤・天皇等)以上の絶対的存在を説くこと、もうひとつはこの頃から強化された身分制度の否定(神の御名において万民は平等である)につながる思想であったこと、そして一向宗に悩まされた経験からの宗教勢力の早期排除であるとされています。長崎港が南蛮(スペイン・ポルトガル)に植民地化されていると危惧したことも原因と考えられています。

江戸時代の初め、実権をにぎる徳川家康が、慶長18年(1613年)に、二代将軍秀忠の名で全国に<キリシタン禁教令>を出します。それから、260年後の明治6年(1873年)に、明治政府がキリシタン禁制の高札を撤去し、キリスト教を解禁するまで、棄教をしないキリシタンは、仏教徒を装い隠れキリシタンとなりました。

元和2年(1616年)将軍秀忠が、キリシタン禁令の高札を全国に設置し、禁制を強化します。キリシタンへの宗教弾圧は苛烈を極めます。当初は流刑程度であったものが斬首刑・磔刑・火刑が次々と執行される。処刑人数は不明ですが、およそ全国で4000人~5000人と言われています。

東北での本格的なキリシタンの宣教は、1611年、伊達政宗がルイス・ソテロを仙台に招いたことによって始まります。1614年1月(慶長18年12月)徳川幕府の「伴天連追放令」が発せられ、京阪で迫害が始まります。同年4月、畿内のキリシタン71人が津軽に追放されました。こうした追放者や、避難した信徒たちが東北地方で布教し、各地に信徒の群れが出来ました。東北地方の宣教は迫害により散らされた信徒たちと、生命をかけて牧会を続けた神父たちの苦難によるものでした。

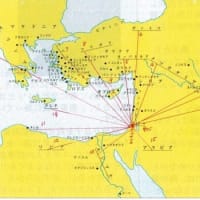

東北布教の最盛期は、支倉常長がイスパニア派遣されていた時期の1613年~1620年で、伊達政宗の家臣後藤寿庵のいる水沢を拠点にして津軽、秋田、南部、最上、米沢など東北各地への宣教が行われました。

東北地方[陸奥(むつ)]では、ドミニコ会は、エルキシア神父。フランシスコ会は、ガルペス、バラハス、クルス、サンフランシスコ、アンドレ、オゾリオ神父が、仙台ー会津ー山形ー米沢ー庄内を巡回し伝道しました。イエズス会は、アンシュリス、アダミ、カルヴァリヨ、ディエゴ結城神父、ジュアン修道士、マルチノ式見神父、ポルドゥーノ、ポルポ神父、カスイ岐部(きべ)神父が、会津―仙台ー弘前ー秋田(久保田)ー南部ー米沢ー二本松ー白河を巡回し、伝道しました。東北の信徒数は2万人~3万人

宮城県の富谷市を含む黒川郡地方は、元和(1615~24)・寛永(1624~44)の迫害がようやくキリシタンに加えられたころ、仙台領内にイエズス会、フランシスコ会の二派が存在し、互いに布教活動をしていた。ソテロの死亡後ディエゴがフランシスコ会の担任となり活躍した。ディエゴが黒川郡吉岡、富谷地方のキリシタン衆に宛てた書簡が、大正時代に仙台で発見され、現在はローマ・ヴァチカンにある。書簡の日付は寛永5年(1628)4月16日で、全文が日本語で書かれている。

この書簡の宛名は、石積衆、大童衆、前野衆、沼田衆、檜和田衆、吉岡衆、成田衆、渡戸衆、長芝(長柴)衆の9ヶ所であり、寛永5年にはこれらの地方にキリシタンが存在していたことを証明している。また、昭和38年(1963)6月、東京の聖三木修道院長チークリス神父によって、ローマ博物館からの新発見資料が届けられた。これによって黒川地方にかなり多数のキリシタンが元和(1615~24)のころ存在していたことが証明された。黒川郡関係の部分を紹介すると、元和3年(1617)10月18日に、一関村・三関村・石積村のキリシタン数は350余名。主だった15人の個人名も記されている。この書簡によって仙台領内に7ヶ所の教会が存在したことや、教会の代表的信徒の名がわかる。

富谷地方にキリシタンが隆盛を見た理由として、支倉六右衛門の影響が大であったからとされている。常長は帰国2年後に病死したことになっているが、黒川郡大谷村の東成田西光寺で余生を送ったとも言われいる。当時この地方に支倉氏の領地があったことも無縁ではないようである。 常長の実父である常成が、政宗から領地50余町を賜り、同郡大森邑(村)に住み、その後同郡富谷下の原里に移っている。富谷原区の奈良木付近にあったとされている。

仙台でキリシタン弾圧のあった元和6年(1620年)には日本の人口が2300万人、そのうちキリシタン信徒が75万人であったと言われ、当時の人口の3パーセントに近い人々がキシタン信徒でした。ここまで驚異的に増えたのはなぜでしょうか。当時は戦国時代ですが、このような戦乱時代、神の愛と赦しを信じ、永遠の命に生きる、平和の宗教であるキリスト教が新たな救いとして入信者を増やすことになったと思われます。

東北の六県の殉教者は1176人に、のぼりました。そして、500人(内家臣が40人)が潜伏キリシタンになりました。宮城県(仙台藩)の殉教者は550人、岩手県(南部藩)は154人、青森県(津軽の弘前藩)は88人、秋田県(久保田藩)は126人、山形県は合計161人(山形藩は39人、米沢藩は74人、庄内藩は25人、新庄藩10人)です。福島県は合計97人(会津藩は58人、二本松藩14人、白河藩は16人)です。

キリシタンにとって教義に殉じて死を迎えるものは栄光ある死であり、高貴な死であるとされ殉教者として讃えられたため、改宗拷問が行われることになります。拷問には水牢責め、火炙りなどが用いられる凄惨を極めるものでした。

1837年(天保8年)、大籠村(現在の岩手県一関市藤沢町大籠)のキリシタン類族が絶えたことになっていますが、昭和60年頃、四国地方で大籠村の隠れキリシタンの所持していた厨子が発見されたことにより、1645年(正保2年)から1871年(明治4年)までの226年間、右衛門他の隠れキリシタンがいたことが分かりました。厨子の中には、十字の印(しるし)が付いた抹茶茶碗や、十種類のキリシタン遺物が納めてありました。

明治6年、キリスト教が解禁されたとき、長崎の浦上のキリシタン信徒数は1万5千人を数えました。

ローマ帝国のネロ皇帝は、紀元64年に起こったローマの大火の犯人をキリスト教徒になすりつけ、キリスト教徒を迫害しました。それ以来たびたび迫害が続き、キリスト教徒はカタコンベ(地下の墓所)に逃れました。キリスト教が公認されるのは、紀元313年、コンスタンティヌス大帝のミラノの勅令によってです。ネロ皇帝以来、実に249年を経た後のことです。そしてヨーロッパ全土にキリスト教が波及し、キリスト教の国々となるのです。

日本の場合は、キリスト教弾圧は、さらに10年も長い260年間続いたのです。殉教者を最後まで支えたのは聖霊による主イエスでした。殉教者は主の尊い証人となったのです。必ず日本にリバイバルが起こる日が来るでしょう。 主イエスによる神の国は来たりつつあります。