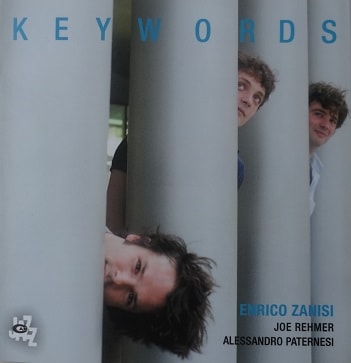

エンリコ・ザニシというピアニストの3作目だそうですが、よさそうなので買ってみました。時々まるでしらない新人というのにも会ってみなければいけません。

1曲目ピアノがガンと出ないのが上手い。ベースのパターンからしっかりとしたピアノ、正しく音をだしているような清々しいピアノです。

2曲目、3曲目、クラシックの基礎がこれほど見えるピアニストも珍しい、訓練時代が過ぎたばかりという感じはあります。

ベース・ソロがとても良い音で、この人も若いだろうけれど楽しみな人が出てきました。

3曲目の内面をつづるような曲から4曲目はチェレスタみたいな楽器と重ねてとったのか、元気でかろやかな演奏、これを聴いていて何度かかいているけれどレイ・ブラッドベリの「たんぽぽのお酒」をおもいだしました。出勤の朝の車がいつもより軽快にながれているのも影響しているかもしれません。

12歳のダグラス少年が、その夏の最初の朝を感じるところから始まります。でその書き出しはすでに2回記事にしているけれどまた引用してしまいます。

「静かな朝だ。町はまだ闇におおわれて、やすらかにベット眠っている。夏の気配が天気にみなぎり、風の感触もふさわしく、世界は、深く、ゆっくりと、暖かな呼吸をしていた。起き上がって、窓からからだをのりだしてごらんよ。いま、ほんとうに自由で、生きている時間がはじまるのだから。夏の最初の朝だ。」

レイ・ブラッドベリ 北山克彦訳

6曲目若者らしいアグレッシブなインプロ・パターン、これをしばらくはどんどん演って欲しい。1990年生まれの24歳だけれど、もう12歳のダグラス少年と重なって爽やかな気分です。

だからもうとっくかもしれませんが、私は今日から夏にするのです。

8曲目、確かなテクニックがあることはわかるので、情とか喜びとかをいかに豊かにもりこんでいくのがこれからなのだろう。

最後にシューマンの“トロイメライ”ほかがすべてオリジナルだから、この曲にいかに親しんできたのが解る感じです。

とてもよい感じでこれから上手く続いていってほしいピアニストです。2年たったら再び夏の最後の記事が書けるかもしれません。

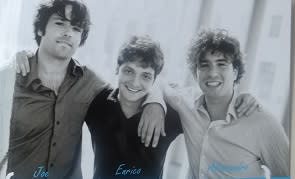

KEYWORDS / ENRICO ZANISI

enrico zanisi(p)

joe rehmer(b)

alessandro paternesi(ds)j

2014/Cam

1 CLARO

2 AU REVOIR

3 BEAUTIFUL LIES

4 EQUILIBRE

5 NO TRUTH

6 POWER FRUITS

7 RECITATIVO

8 MAGIC NUMBERS

9 DER TEILNEHMER

10 TRAUMEREI(R.Schumann)