サブスクで聞いたヴァイオリニストが凄い。年はというと10代だという。こんな音は10代で出せるわけがないと思う。

それで調べたら現在23歳になっているようだけれど、それでも凄い。

新しいアルバムが出たので買ってみた。メインがパガニーニの曲集なのだけれど、これが凄い。

「24のカプリース」というヴァイオリンのソロ曲で難曲、これまさにヴァイオリン・テクの集成。

そして驚くべき音圧を駆使して、しっかりと音を伝える。

こんな強いバイオリニストがいるのかと驚いている。

昨年日本にも来ているし、買ったアルバムの帯には、ヴァイオリンの女王などとうたっているので、人気を集めているのだろう。

まあヴァイオリンのアルバムは多くは持っていないけど。これは聴いておかなければいけない演奏だと思う。

彼女の紹介はネットにあったので引用しておこう。

若手ヴァイオリニストの登竜門とも言われるユーディ・メニューイン国際コンクールで1位と聴衆賞を獲得した、2002年スペイン生まれのマリア・ドゥエニャス。2018年にウラディーミル・スピヴァコフ国際ヴァイオリン・コンクール、2021年にゲッティング・トゥ・カーネギー・コンクール、ヴィクトル・トレチャコフ国際ヴァイオリン・コンクールで優勝するなど、多くの世界的コンクールで成功を収めています。

サブスクで聞いて良いとおもったので買ったので、決して見た目に惹かれたわけではありません。

でもまあ、素晴らしい容姿と音楽をもった人だと思う。

期待してます。

PAGANINI : 24 CAPRICES / MARIA DUENAS

DISC 1

1 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

2 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

3 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

4 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

5 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

6 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

7 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

8 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

9 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

10ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

11ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

12ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

13ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

14ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

15ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

16ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

17 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

18 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

19 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

20 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)

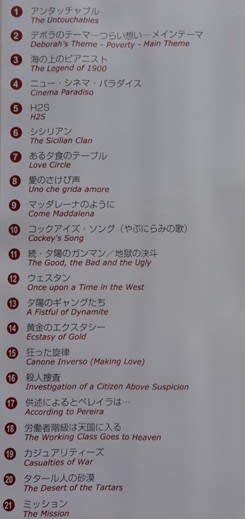

DISC 2

1 24のカプリース 作品1 (第21番-第24番)

2 24のカプリース 作品1 (第21番-第24番)

3 24のカプリース 作品1 (第21番-第24番)

4 24のカプリース 作品1 (第21番-第24番)

5 パブロ・サラサーテ: バスク奇想曲 作品24

6 ジョルディ・セルベリョ: ミルシテイン・カプリース

7 ヘンリク・ヴィエニャフスキ: エチュード・カプリース 変ホ長調 作品18の2

8 ガブリエラ・オルティス: De cuerda y madera

9 カミーユ・サン=サーンス: アンダルシア奇想曲 作品122

10 エクトル・ベルリオーズ: 夢とカプリッチョ 作品8

11 カミーユ・サン=サーンス: 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28