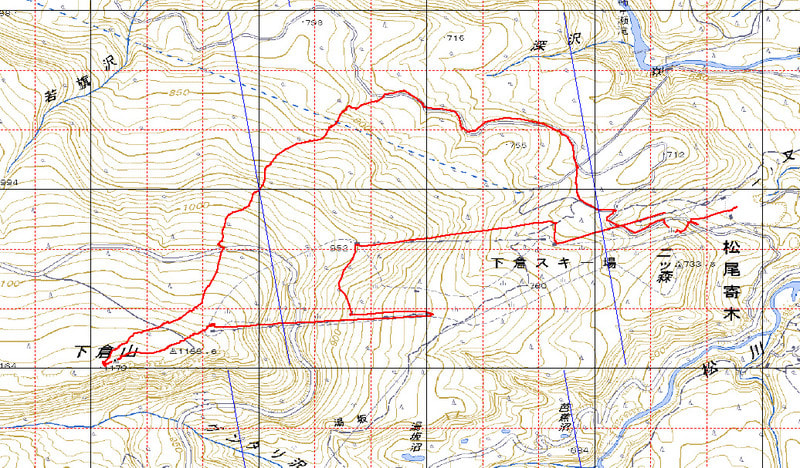

山域山名:平標山(新潟県)

期 日:2013年2月3日(日)

参 加 者:みやぶー(単独)

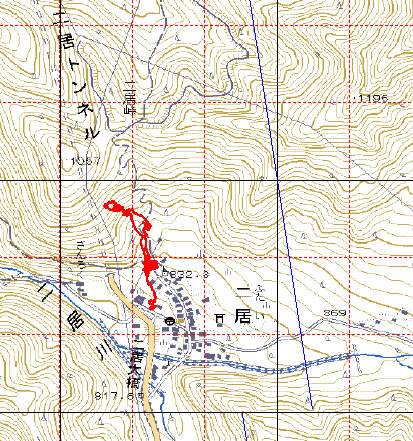

行動記録:二居林道終点880m(7:25)→センノ沢1200m(8:40/8:45)→1500m(9:30/9:40)→松手山稜線1640m(10:25/10:55)~二居(11:40)

<天候:雪>

昨年3月に火打峠~ヤカイ沢~平標山~平標沢上部1650mまで~ユウガイヒト沢~二居の周回ルートをトレースして、とても素晴らしいルートだったので、今度は二居~センノ沢~平標山~平標沢1300mまで~ユウガイヒト沢~二居の周回ルートの偵察も兼ねてセンノ沢から平標山を目指してきました。

結果は、真冬には珍しい前日の降雨によるアイスバーンと吹雪で、山頂稜線までも届かなかったが、モチベーションはさらに上がった。

朝の除雪最終地点にはほかに車はなし。

別荘のために除雪している林道。

夏はここまで車が入る。

地王堂川に架かる橋

杉の植林帯を行く。

昨日の雨で水分たっぷりのグサグサ雪の上に新雪が10㎝積もっている。

夏はここから松手山~平標山に登る。

1010m地点、左に行くとユウガイヒト沢、右がセンノ沢

1100m地点、センノ沢下部はまだ広い。

狭くなると沢も顕著になって水流も顔を出す。

1200m地点のスノーブリッジを渡る。

1400mを越えると沢もなくなって斜面も広くなる。

美しい霧氷だ。

1500m辺りから斜面はアイスバーンランドに変わった。

風が抜ける沢底を離れて、左岸側の斜面に取り付く。

斑状に現れるアイスバーンを避けて、樹林帯の中を縫うように登る。

カリカリ斜面を登って松手山稜線へ。

ここから上の森林限界は吹雪で視界もなく、滑落の危険も大きいので引き返すことにする。

この条件ではどうにもならない。

アイスバーンではファットも形無し。

景色は綺麗だが、斜面はハードバーンとモコモコで今イチ。

センノ沢右岸尾根。パウダーだったら最高だろう。

ノンストップで林道まで滑ってきたら日白山に向かったトレースがあったが、冒険小屋のツアーだった。

ガイドツアーもいろんな山に入ってきた。それだけリピーターのお客が増えてきたということか。

ヒマラヤなど高山や日本での最難ルートは別として、山は自分の頭(知識)と足(技術)と己の力で登ってなんぼと思うのだが…。

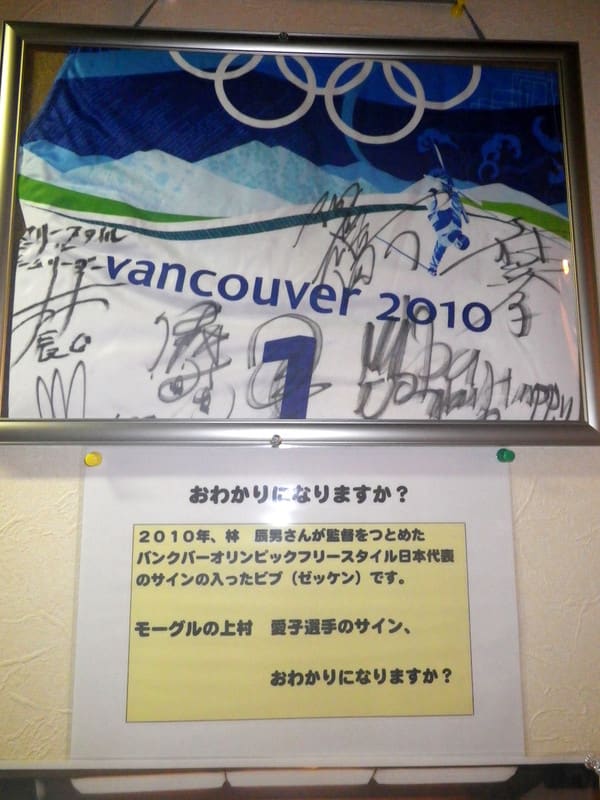

昼前に下山し、不完全燃焼気味だったので、以前から気になっていた群馬側の赤沢スキー場へ向かった。

まだ「新治村」赤沢スキー場の看板のまま。

昔ながらの雰囲気をそのまま残す、今となっては貴重なスキー場なのだ。

レストハウス。

歴史を感じさせる建物のなか。

今は水上町営だが、合併前は新治村営だった赤沢。

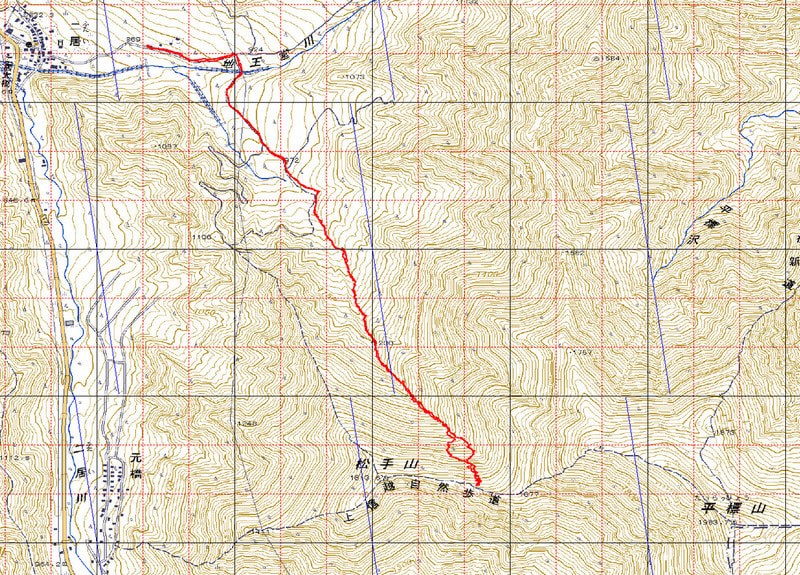

村出身の林辰夫氏は、バンクーバーオリンピックのモーグル監督!だった。

上村愛子のサインも。(一番右側)

すっかり、スキー博物館のような趣き。

今年は、平日も営業!と書いてあった。

確か、最近はずっと土日しかやってなかったような。

でも3月17日クローズはちょっと早すぎ。

リフト券と食券が同じ場所で売っている。

1日券は何と2300円で格安。

食堂のメニューもゲレ食の定番中の定番が並ぶ。

食堂の造りはなぜか洒落ている。

食堂のイスは、今時珍しいパイプ椅子だった。

7回券1000円を購入。

滑っているほとんどは、ジュニアスキークラブの子供と指導員。

この子供達のなかから、ワールドカップ選手が出てくるか。

懐かしいリフト小屋。閉鎖された八幡平スキー場にもまだ残っていた。

オープンは昭和55年と意外?と最近だった。

赤沢第一リフト。ここにはシングル2本しかない。

赤沢名物、地元では「赤沢の第2」と呼ばれているらしい。

最大斜度30度、距離は800m。北向き斜面はまるでジェットコースターライン。

第2からは三国山がよく見える。

第2斜面は昨日の雨で超アイスバーン。

光っているのは「氷」だから。普通のスキー場なら圧雪車で何度も馴らすけど、赤沢は違う。

どことなくホッとしたような気分になって、楽しかった。

今日は赤沢スキー場がメインになってしまった…。

山域山名:日光白根山(群馬県)

期 日:2013年1月27日(日)

参 加 者:みやぶー(単独)

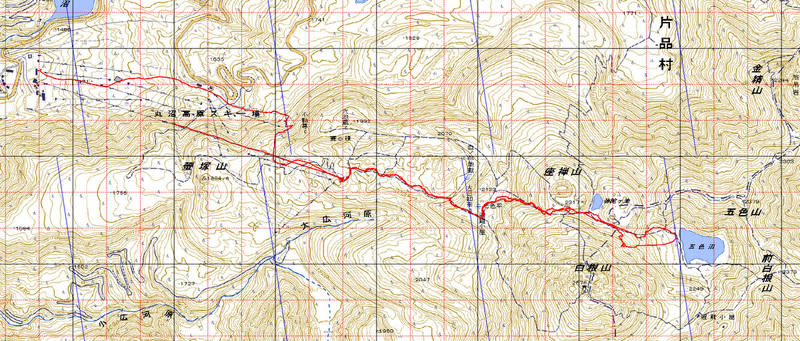

行動記録:丸沼高原スキー場TOP2000m(9:50)→七色平2120m(10:50/11:00)→座禅山2310m(12:00/12:25)~弥陀ヶ池2050m(12:26/12:40)→白根山北面2325m(13:05/13:25)~五色沼2170m(13:30/13:55)→座禅山(14:30/14:40)~七色平(15:00)~丸沼高原スキー場(15:30)

<天候:雪、時々晴れ間>

丸沼スキー場には職場の友人達と1月下旬に20年以上も来ているが、今年は1日だけゲレンデを離れて日光白根山に入ってみた。今シーズン第一級の寒波の南下で、あまりドカ雪が降らない丸沼にも一晩で50㎝の新雪が積もった。

前日(26日)の丸沼スキー場。吹雪でゴンドラも休止だった。

毎年お世話になっているペンション横山。

今年は5名と少なめでした。

ドカ雪が降った27日の朝。

丸沼ゴンドラは標高2000mまで運んでくれるので白根山頂まで標高差は600mにも満たないが、座禅山まで迷路のような密な樹林帯のアップダウンが続く。夏はいくつかルートがあるが、冬は七色平経由で夏道を外さないように行かなくてはならない。

ゴンドラ山頂駅で友人達の見送りを受ける。10時前と遅めの出発になってしまった。二荒山神社の鳥居から入山。

ドカ雪でトレースもかすかに残る程度で、ラッセルは膝まで潜る。

気温は-12℃、雪が舞うなか静かな針葉樹林帯を黙々と進む。

神社から刈払いされた200mまではスノーシュー周回ルートになっているようだ。

不動岩から急に不明朗な夏道ルートに入る。要所要所に赤布があるので迷うことはない。細かいアップダウンが続いて、ほとんど標高は稼げないルートを進む。

ちょっと急登を登ると大日如来があるが冬は雪の下、白根山直登ルートへの分岐を北に向かうと雪原が拡がる七色平へ。

七色平の脇に避難小屋が建っているが、屋根には2mほどの雪が積もっていた。丸沼にしては多い。

七色平の雪原を抜けて、再び密な針葉樹林帯に入る。

座禅山まで標高差200mの急斜面を登る。

樹間も狭く、穴あり岩あり、強風のシュカブラありと、シール登行だけでなく滑降もテクニカルな斜面だ。

火口がある座禅山は細長い山頂で三角点は崖の上にある。

時々雪雲が切れて、迫力ある日光白根山が姿を見せた。

ここでこの後の行動を思案。4時前にはスキー場に戻らなければならず、あと残すところ4時間程度、しかも山頂は強風が吹いているのでその選択肢はない。

であれば、滑降を楽しみながら五色沼を目指すことにする。

シールを取って阿弥ヶ池まで1本目の滑降へ。

急斜面は5ターンだけだったが、東斜面は濃密なパウダーが溜まっていた。

静寂の弥陀ヶ池。

弥陀ヶ池で再びシールを貼って白根山北面に取り付く。50mも上がると雪面はアイスバーンになったのでクトーを装着して登る。

トラバース気味に登っていきシュカブラ帯の先に上がると、急に視界が開けてルンゼ状斜面の雪庇上に出た。

見下ろすと五色沼まで素晴らしいラインが続いている。

手元の高度計は2325m、ルンゼの最高点は2400m。

ただし、単独で無木立の斜面に雪崩を誘発したら間違いなく一巻の終わり。この場所からでも出だしの斜度は35度はある。

降ったばかりの粉雪で表層の結合はまったくなく、斜面にスキー板を入れて雪質チェック。これならまず大丈夫と判断して、ここから滑り込むことに決める。

最初のターンは慎重に足下で回して問題はなかった。

さぁ、行きますよ~と「ヤッホー」と叫びながら会心のターンを刻む。振り返るこの瞬間がたまらない。

下部は疎林帯の中を底突きなしのパウダークルージング。

最後は直滑降で五色沼に滑り込んだ。

いや~最高だった。しかも今日の白根山には自分だけひとり。

五色沼を正面に、背後には威圧的に天を突く白根山を見上げながら、幸せなランチを取る。

冬型の天気では日光白根山が最後の雪雲の到達域で、日光側は青空が拡がっている。自分が休んでいる時にはほとんど晴れていたので暖かだった。

弥陀ヶ池を経由して座禅山に登り返す。

座禅山東面はアグレッシブな斜面。

1本目のシュプール。

再び座禅山から白根山を見上げる。

再び西から雪雲が流れてきて白根山を覆い始めた。

ここからは密な樹林のテクニカルバーンが続く。苦労した登りも滑降はアッという間だ。

七色平避難小屋までスノーシューで上がって来た登山者がいたようでトレースがしっかりしていた。スキー場まで細かいアップダウンが続くのでありがたい。

平坦地七色平先の5m急登は板を脱いで坪足で登る。あとはボブスレー滑降と階段登行をひたすら繰り返してスキー場へ戻った。

スキー場TOPからの白根山。

夕暮れの丸沼スキー場ベースゲレンデ。

翌日は快晴のいい天気。

日光湯元から登ったことがあったが、丸沼側も素晴らしい。

いい斜面と静かな山スキーが楽しめるので、また来よう。

山域山名:越後・東谷山南面<旧二居スキー場>(新潟県)

期 日:2013年1月20日(日)

参 加 者:みやぶー、ほか11名

行動記録:二居820m(9:30)→二居峠下まで登行&滑降…昼食…旧二居スキー場で訓練(13:00~15:00)

<天候:雪>

毎年1月に実施している雪崩搬出訓練。調べてみたら2004年からやっているので、ちょうど今年で10回目となった。

この間、実際に2007年1月の八甲田山で完全埋没者を救出したこともあり、しっかりと訓練の成果もあったが、当時、雪崩に対する知識の未熟さもまだまだであると実感し、雪崩事故以降、さらに真剣に取り組んでいる。

前日の例会学習で机上講習を行い、翌日に雪山での実地講習を行った。例年、黒姫や妙高でやっていたが、今年は、何度も山スキーで来ている二居を選んだ。

埼玉から近く、二居スキー場が閉鎖された旧ゲレンデが訓練に最適だからだ。

江南を6:30発と妙高方面に行くより2時間も遅い。駒寄の渋滞も4キロとわずかで順調に関越トンネルへ。越後に入ると強い雪、今年は冬型がよく続く。

二居集落の民宿駐車場に車を駐める。台数が多かったからか?、しっかりと駐車料金1000円を取られたので、来年は500円の道路向かいの田代スキー場に駐めた方がいいだろう。

今年の参加者は総勢11名、うち初参加者が4名(うちボーダー2名)と、いつもとは顔ぶれが違うので、まずは、しっかり雪山を登ることから始めた。

午前は、東谷山稜線下の二居峠を目指す。

出だしから、スキーとスノーシューはこんなに違う。

2班に分かれて、交代でラッセル。

杉林の中は、落ちてくる雪で結構しまっている。

急斜面は深いラッセル。

寒波の新雪が約1m、ファットスキーでも深い場所は膝上ラッセルだった。

ボーダーのスノーシューは腰以上も沈んでいる。

それでもガンガン登っていく。若さは素晴らしい。

午後の訓練もあるので11時40分でタイムアップ、峠にはたどりつかず950mで登行終了。

深雪滑降を楽しんで旧二居スキー場跡地へ。昼食後、2万5千図の西側のリフト(第1リフト)下あたりで、ビーコン探索訓練と埋没者を掘り出す訓練をした。

《ビーコン訓練総括》

・自分を除く11名をA班6名,B班5名の2班に分けて、最初にビーコン1個、次に2個埋めて、ビーコンを掘り当てることとした。

・今回はシールを付けて登りのトラバース中にメンバーが雪崩で埋没したという想定とした。仮想デブリは、斜度10度程度、幅15m、長さ30mほど。

・斜面をトラバースでメンバーが5m間隔の一列になって、ザックを背負いオーバーミトンという登行中のスタイルから探索を始めた。

・坪足だと胸まで潜る深雪だったので、スキーを履いたままで探索せざるを得ない条件だった。

・1回目(ビーコン1個)のタイムは、A班…十字法で埋没地点特定まで3分~4分程度を要した。

・2回目(ビーコン1個)のタイムは、1回目より近い地点から探索開始したこともあり、1分から1分30秒であった。

・3回目は複数埋没を想定してビーコン2個を探索した。最初の1個目を特定したあと、信号をマークして2個目の探索作業に入る必要がある。ふたつを発見するまでに2分から3分30秒ほど時間を要した。

・雪面から1mの地点に埋没者がいると仮定して、完全に救出するためには2mの雪穴が必要として、V字コンベアベルトメソッドで掘ってみた。(積雪はゾンデで2m20㎝)

〔反省点〕

・昨年も見受けられたが、「雪崩発生!」のかけ声のあと、捜索モードに切り替える初期動作に入れないメンバーが複数いた。オーバーミトンでのボタン操作、ザックを背負った状況でのビーコン操作にもてこずっていた。

・また、ビーコンに向かって近づいて探索を続けているメンバーと、上手く電波をキャッチできずに埋没者に近づけないメンバーとの技量の差が歴然としてあった。

・「10m!」とより近い位置に進んでいるのに、それよりかなり遠いメートル表示である自分のビーコンの方向を追い続けている。

・3m~2mと接近しているのに、十字法に入らず、電波誘導法を続けている

・埋没者がいる地点ですでに十字法に入っていれば、その他のメンバーは何をすべきか。ゾンデを出す、スコップをセットする、掻き出す作業に入る準備に入る、複数埋没であれば、二人目の探索動作に入る…など、先を読んだ作業に入れない者がいた。

【全体の感想】

・その都度、反省点を確認しながら訓練を行ったので、ビーコン探索は、1回目より2回目の方が着実に動作が早くなった。

・今回は探索メンバーが声が通じる同じ場所から捜索を始めたが、いつもこのような条件下であるわけではない。

・一番雪崩に近いメンバーの初期動作、それに続くメンバー、後から現場に合流するメンバーのサポート、各個人のやるべき仕事の再確認が必要である。

・ビーコン操作、電波誘導法のマスターにはまだまだであるので、今後も訓練を継続的に実施して、一人一人の探索技術の向上をさらに図る必要がある。

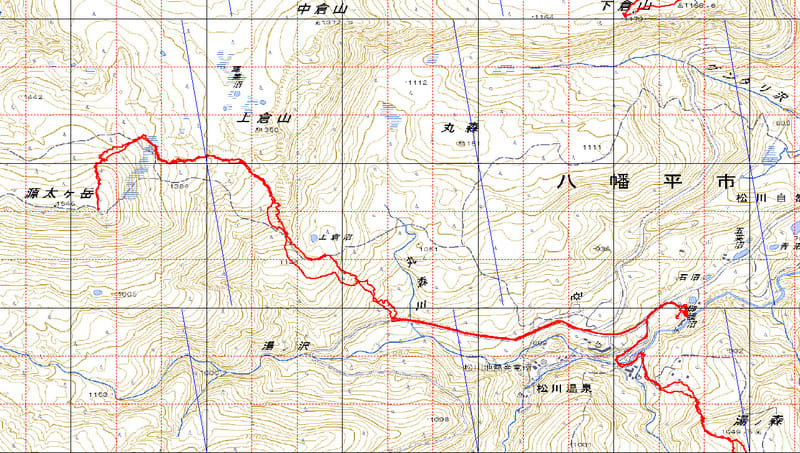

山域山名:松川温泉周辺・下倉山、姥倉山、源太ヶ岳(岩手県)

期 日:2013年1月11日(金)~14日(土)

参 加 者:みやぶー、ほか総勢16名

【1/13源太ヶ岳】

行動記録:松楓荘(9:00)→ゲート(9:15)→尾根取付950m(9:50)→1145m(10:35/10:50)→1400m(12:00/12:35)→源太ヶ岳1541m(13:10)~1470m(13:20/13:35)~林道950m(15:10)~松楓荘(15:30)

参 加 者:みやぶーほか、熊トレ山スキーチーム総勢11名

<天候:雪、午後2時過ぎから晴れ>

出発前に全員集合。

今日も冬型、当たり前のようにしんしんと雪が降っている。宿の裏山をショートカットして車道を進む。

ゲート先の林道にはトレースがあった。楽をさせてもらう。

丸森川を渡って尾根に取り付く。

すぐに先行者に追い付くが、彼らは小沢の横断で苦労しているようだ。我々はそのまま尾根を直登する。

ラッセルは膝程度でそれほどでもない…のだが、(ボーダー)スノーシューはスキーのトレースのあとでも、さらに20㎝ほど潜って苦労し消耗している。厳冬期の粉雪には、どうもスノーシューでは戦闘能力がかなり劣るらしい。

1000m~1100m付近のブナ林はいつ来ても素晴らしい。藪もほとんど埋まっているので、下りの滑降が楽しみだ。

その上のダケカンバ帯に入り1146m標高点へ。

雪が弱まると、上倉山方面が一瞬見えた。

ここからが源太ヶ岳への核心部。樹間が密な急斜面と、その上は迷路のような針葉樹林帯でルートファインディングが難しい。

でも、この尾根は4回目なので地形も把握できていて、目印となる斜面と沢地形も頭に入っているので効率的なルートを取る。

樹林帯を抜けると不気味な源太ヶ岳の大斜面の下に出た。安全な場所で昼食を取る。

気温-14℃、ここから上は厳しい条件となるのは必死なので、目出帽、ゴーグルを装着して完全装備で出発。おぼろげに高みが見えているさらに奥の源太ヶ岳山頂を目指す。

大雪原はさすがにラッセルが深く膝上だ。

冬ルートの北尾根に取り付くと、所々氷化している箇所があり、灌木帯を絡めながら登る。

平坦地になったら山頂の一角だが、途端に猛烈な西風に吹かれる。ストックでバランスを取らないと煽られて転倒してしまうほどの強風だ。厳しい~。

強風のすさまじさは、ご覧のとおり。まっすぐ進むのもままならない。

一歩一歩着実に300m進むと雪がびっしり氷りついた源太ヶ岳山頂に到着。

「撮るぞー」と叫んで、ドクターQとラガーが振り向く。

あまりの強風に写真を撮るのもままならない。

体の向きを返るのもひと苦労で、危険を感じるほどだ。

すぐに下山開始。厳冬期の稜線は強風地獄。

一段下った灌木帯に入ると急に風は弱まった。冬の風は恐ろしい。

シールを取って滑降へ。出だしの斜面は視界がなく凹凸がつかめず、不完全燃焼に終わる。

少しずつて天候も回復してきた。

昨年もパウダーゲットした斜面で遊ぶ。

これがあるから、また来てしまうのだ。

標高を下げていくと急速に天候が回復して、正面にはドカーンと岩手山の勇姿が!。

3年目にして初めて稜線から岩手山が見ることができた。厳冬期の岩手山は別格だ。

風がなければのんびりできる。岩手山をバックに「はいポーズ」。

去年登った三ツ石山。

さっきまで吹雪だった源太ヶ岳山頂も一気に天候回復。

さぁ、これからがお楽しみのパウダー斜面。

1146mまでは針葉樹とダケカンバの急斜面パウダーラン、そのあとは超快適なブナ林のツリーランを堪能する。

ボーダーもさっそうと滑る。

林道からの岩手山。

神の山と言われるのも納得。

林道に出てからは熊トレわかんパーティの凸凹トレースを踏んで、スキーもよく滑った。ゲートからも車道を滑って極楽湯が待つ松楓荘へ。

今日も思いっきり楽しめました。

松楓荘はこんな感じ。

昔のスキーも展示している。山スキーも盛んだったに違いない。

今晩の夕食。

食後にはサイフォンで入れた珈琲を飲む。

コクがあって本当に美味しい。

冬山も温泉もみちのくの宿も楽しむ。

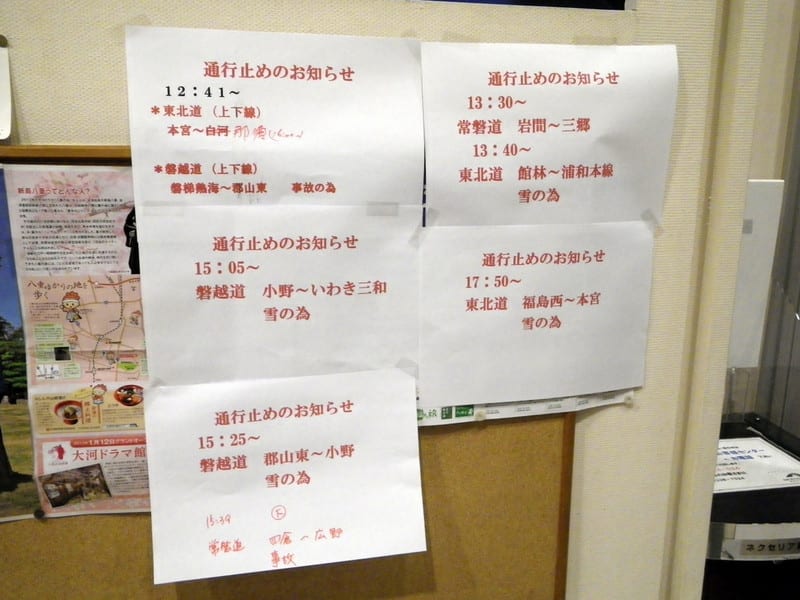

【1/14~15大パニックの東北道】

行動記録:松楓荘(8:50)=松尾八幡平IC=安達太良SA(15:00着…待機&仮眠…25:00発)→阿武隈PA(26:00…仮眠…)=白河IC(8:30)=那須SA(8:40/9:15)=佐野藤岡IC=羽生駅(11:00)

<天候:雪>

午前中に丸森に行く予定だったが、南岸低気圧が発達して関東でも大雪の予報が出たので登山行程は中止。朝食後に出発する。

岩手県内は曇りだったが、宮城県に入ってから本格的な雪模様に。これままずいと昼食抜きで福島まで入ったが、「本宮ICから白河ICまで事故多発で通行止め」の表示…。

安達太良SA直前で渋滞につかまり、100m動くのに20分以上かかる超ノロノロ……。

本宮ICから国道4号まで大渋滞は必死で、このまま高速を出てももやは関東にすんなり帰れるすではなくなってしまった………。

安達太良SAで「待機」を決めて昼食を食べる。SAは意外と空いていたが建物の中も結構寒い。外に出てみると、本線に入ろうとする列はまったく動いていない…。

2時間、4時間、6時間が過ぎて2回目の食事を取ってもまだ動く気配はない。

雪は8時頃に止んだのだが…。

日付が変わって白河ICまで開通の表示が出た(混乱を招くので、放送はなし)。とりあえず阿武隈PAまで走る。しかし、その先はまた渋滞で動かない。

PAでしばし車内で待機(仮眠)…、7時30分に「那須高原まで開通」のラジオの交通情報が流れるが本線上はまったくうごかず…待機…。

どうも、国道4号線を埋め尽くした白河IC開通を待っていた車列を優先的に高速に入れたらしい。8時半過ぎにやっと動き出した。

那須で朝食を食べて南下。藤岡ICで再び通行止めなので、利根川を越えるのもまたひと苦労…で、羽生着は午前11時であった。

帰路は大雪による大パニックで散々だったが、八幡平のパウダーの素晴らしさ、冬山の厳しさを改めて実感できて、今年も楽しい北東北遠征でした。

山域山名:松川温泉周辺・下倉山、姥倉山、源太ヶ岳(岩手県)

期 日:2013年1月11日(金)~14日(土)

参 加 者:みやぶー、ほか総勢16名

毎年恒例となっている厳冬期の北東北遠征、松川温泉も3年目になった。今年は、下倉山、姥倉山、源太ヶ岳を登ってきました。

北東北の森林限界より上部は、季節風がとても強く厳しかったですが、目標の頂きに立って極上パウダーを存分に楽しんできました。

【1/11下倉山】

行動記録:行田(4:00)=八幡平御在所温泉(11:30)=下倉スキー場(12:30)→下倉スキー場TOP1130m(14:00)→下倉山1170m(14:15/14:30)~車道(15:00)~スキー場(15:20)=松川温泉

メンバー:みやぶー、らがー、きむてつ(3名)

<天候:吹雪>

行田を早朝4時に出発。東北道はチェーン規制もほとんどなく順調にみちのく路へ。

しかし、松尾八幡平ICを降りると山麓でも地吹雪で、今日の冬型は非常に強かった。車がまったく走っていない道路を走り、今は閉鎖されてしまった旧八幡平スキー場ベースの御在所温泉駐車場に到着。

恐る恐る車の外に出てみると、ものすごい強風に体が煽られる。ブリザード状態で視界もほとんどなく、危険を感じて八幡平から撤退を決定。

すぐ下にある松尾鉱山の廃墟アパート群。

悪天候時のサブコースとしていた下倉スキー場に向かう。この駐車場にもたった30台ほどの車しかない。

ベースロッジに計画書を出してリフトに乗ると、ゲレンデを滑っているのはスキーヤーより自衛隊員の方が多かった。

ゲレンデを強風が吹き抜けていて、もしここが関東なら、ど根性スキーヤーしか来ないだろう。

吹雪のゲレンデTOPでシール付けて出発。気温-13℃、樹林帯ではあるが、強風が吹き抜けてとても寒い。無木立の八幡平稜線はどうなっているのだろうか。

ほんのひと登りでどこが山頂だか分からない下倉山山頂に到着。まったく登った気がしないが、仕方ない。

シールを取って滑降開始。最初は超緩斜面でまったく滑らなかったが、林道を横切ったら適度な斜度になってブナ林の快適な滑降となった。

風が抜ける所はちょっと雪面が波打っているが、雪質は上質パウダーで申し分ない。アッという間に車道に出た。

スノーモービルが入っていたので、スキーもよく滑ってゲレンデにはすんなり戻れた。

レストハウスでコーヒーを飲んで、極楽湯が待つ松川温泉松楓荘へ向かう。1年振りの来訪、この山奥独特の風情がいい。

今晩はほかに泊まり客がなく、まさしく全館貸し切りであった。

お風呂でまったりして、贅沢な部屋食も頂き、酒もすすみ過ぎて爆睡してしまった。

【1/12姥倉山】

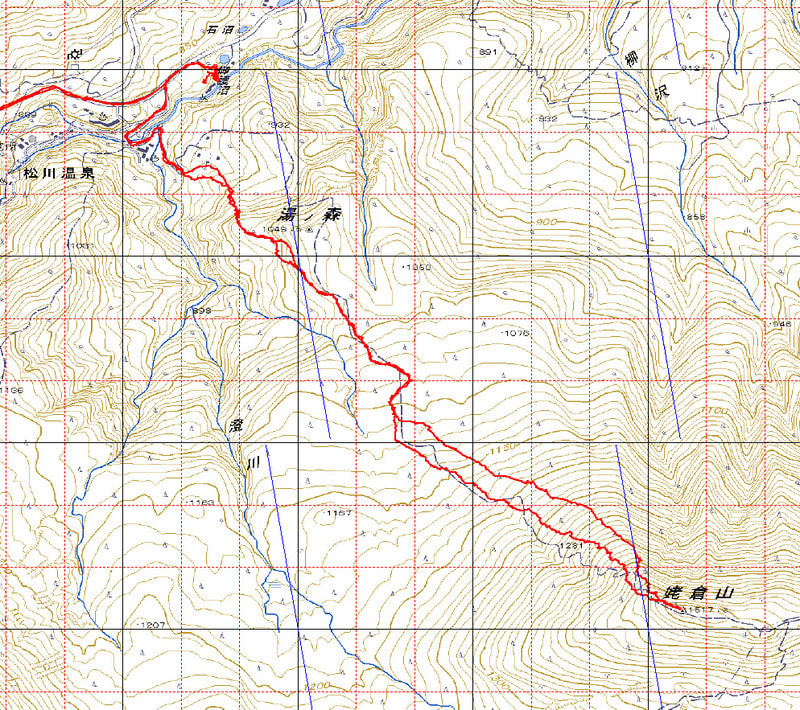

行動記録:松楓荘(9:15)→姥倉山登山口820m(9:30)→1170m(10:50/11:00)→姥倉山1517m(12:00)→直下(12:10/12:20)~湯ノ森付近1050m(12:55/13:15)~姥倉山登山口820m(13:25)→松楓荘(13:40)

メンバー:みやぶー、ドクターQ、らがー(3名)

<天候:雪>

2日目は松川温泉南側にある姥倉山を目指す。いつもの松楓荘から裏山をショートカットして車道を降りて行くと、松川に見慣れない強大な工作物があった。

原発事故以降、自然エネルギーが見直されているが、新たな地熱発電所の建設に向けたボーリング工事をしていた。

橋を渡りその工事現場の脇の林道から湯ノ森の尾根に取り付く。地形図ほど傾斜はきつくなく、難なく尾根上の平坦地へ。

尾根上は風が抜けるのか積雪は多くなく、笹も多く出ていた。湯ノ森は巻くようにトラバース気味に登る。

1050m付近からはアオモリトドマツの森に入る。緩斜面の樹林帯は複雑に小沢が入り組んでいて、右に左にルートを取りながら少しづつ標高を上げる。

ラッセルは脛程度といつもの半分くらいか。年末には松川温泉でも雨が降ったらしいが、そのあとの中部日本では大荒れとなった正月寒波ではあまり積雪は増えなかったようだ。

今日は北日本中心の冬型で、気温は-10℃、しんしんと雪が降っている。長く続いた緩斜面も終わり、やっと傾斜が出てくると、今度は強風で作り上げられたウェーブ状の雪面が現れる。そのたびにまた右に左にルートファイティング。

疎林になってきた1400mで、上部の強風に備えてヘルメットを被る。

1450mからで濃い灌木帯を抜けると最後は森林限界へ、いよいよ猛烈な西風に吹かれる。

山頂の標識を確認して写真を撮るのが精一杯で、シールのまま安全地帯の樹林帯にすぐに逃げ込む。

あー寒かった。シールを取って滑降体制に入る。

出だしの灌木帯はとても密なので、避けるために疎林状の北向き尾根を滑る。雪は最高のパウダー、ウェーブ状の雪面を除けば文句はない。

途中から西向きにルートを取るが、小沢が行く手を遮り、乗り越えるたびにラッセル登行を強いられる。

しんどい作業だが、雪質が軽いのでまだましか。

登路トレースに合流してからはボブスレー滑降。湯ノ森の尾根からキャンプ場に滑り込んで林道に出た。

橋でスキーを担いで松楓荘へ戻る。

片づけをしてから、昨日、入れなかった名物の洞窟風呂へドボン。

今年は湯温も適当で、雪降る空を眺めながら今日もまったり。

夕方に今朝熊谷を出発して下倉スキー場に行っていた後発隊が宿に到着して、一気に賑やかになった。

総勢16名、宴会は夜遅くまで続いた。