山域山名:平標山(新潟県)

期 日:2013年3月17日(日)

参 加 者:みやぶー、ドクターQ、Kino

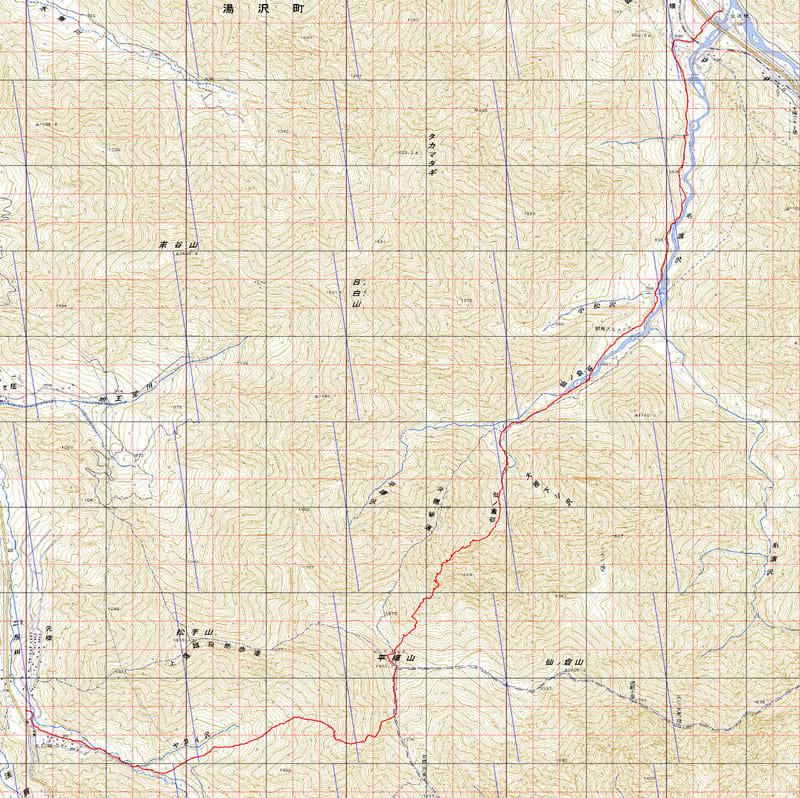

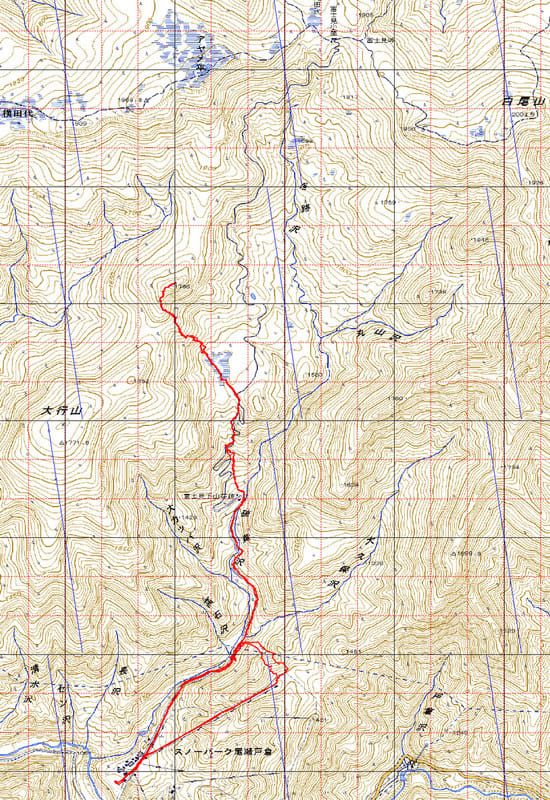

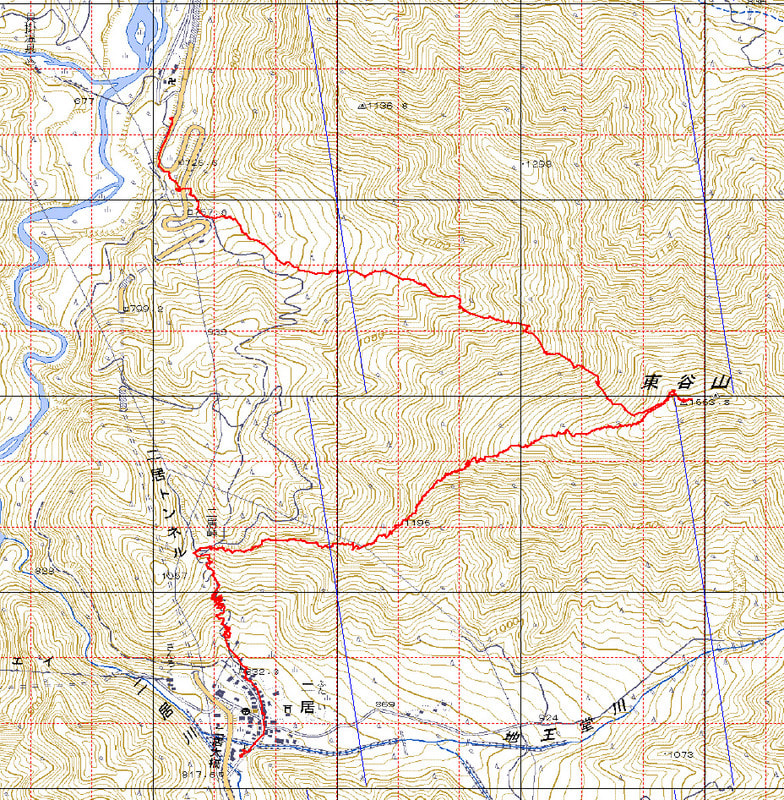

行動記録:火打峠970m(7:10)→ヤカイ沢1300m(8:02/8:10)→稜線(9:20/9:25)→平標山1983m(9:38/10:05)~西ゼン滑降~東ゼン出合(10:54/11:05)~仙ノ倉谷群大ヒュッテ(11:40)→毛渡橋550m(12:18)

<天候:快晴>

車1台を毛渡橋付近の路肩に置いて火打峠へ向かう。国道の雪壁も最近の暖かさで1m以上は低くなっていた。駐車場は完璧に除雪済みで、すでに10台ほどの車が駐車していた。

準備をして出発。別荘地道路の雪壁はいつもの半分くらいだろうか、小出から入広瀬にかけては例年以上の大雪だが、同じ越後でもずいぶんと積もり方が違う。

林道からヤカイ沢へ向かう。もうすでに巨大なデブリが出ていた。

尾根取り付きからクトーを装着、昨夜の新雪が斑状にうっすら積もっているが、気分がいいほど硬いバーンにクトーの歯が効いて快調に登る。

尾根上に出ると視界がいい。手前に筍山、奥に佐武流山と白砂山。

苗場山はどこから見ても目立つ。

秩父連山の奥には富士山まで見えた。

稜線下は雪付きが悪い。

融雪が進んで、稜線下には大きなクラックが形成されていた。

稜線からの大源太山。平標山頂まではあとわずか。

快晴の平標山頂だが、着いた途端に風が強くて寒い。さっきまでのポカポカが嘘のようだ。

西ゼン源頭と、遠く巻機山と越後三山。

谷川岳、一ノ倉岳、茂倉岳、朝日岳と、奥に尾瀬燧と至仏山。

苗場山の左手には、北アルプス白馬三山。

360度の上越国境のパノラマを写真に納め、間食をかじりながら滑降体制に入る。

いざ、西ゼンへ。

山頂直下は硬いシュカブラ混じりのハードバーンで転倒しないように慎重に滑る。

稜線から一段下がったら、新雪斜面となった。

バックは平標山頂。

パック気味だが特大斜面にシュプールを刻む。

大雪原から西ゼンに引き込まれるように源頭のU字状斜面へ滑り込む。

沢の中も雪煙が舞う。

斜度はだんだんきつくなって、急に視界が開けて、西ゼン第二スラブ上へ出た。

滝の落ち口は小さいながら口を開けていた。スキーヤーズレフトの急斜面を慎重に滑る。

見上げると逆光に雪煙が舞って、素晴らしい景観だ。

青い空と飛行機雲。

第二スラブ全景。

眼下の第一スラブは完全に雪に埋もれている。

沢が右に曲がる付近はデブリ地帯。

そこを通過すると大根下シ沢出合いまで快適な斜面が続いた。

東ゼン左岸の壁。

大きく屈曲する西ゼン。

イイ沢。

広い大根下シ沢。

ここから下部は気温も上がってストップスノーとなった。

平標沢出合までは緩斜面をのんびり滑る。

先々週に登った日白山。

平標沢出合。

仙ノ倉谷。

仙ノ倉谷は右岸を進み、途中でスノーブリッジを渡った。

群大ヒュッテはハイジの世界。

林道は昨日のトレースとスノーモービル跡があったので、登り以外は何とかスキーは滑った。

仙ノ倉山北尾根は美しいスカイライン。

滑ってきた西ゼンは壁に見える。

毛渡橋に着くまでにはたっぷり汗をかいたが、まだ除雪が入っていないので楽だった。

火打峠から毛渡橋まで約5時間、最高に楽しい西ゼン滑降でした。

↓↓↓西ゼン滑降の動画↓↓↓

</object>

YouTube: 2013.3.17平標山西ゼン