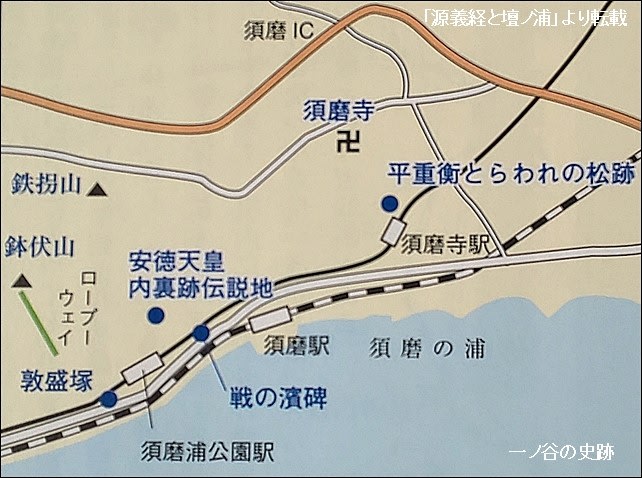

一ノ谷(現、神戸市須磨区一ノ谷町1~5丁目)は、

鉢伏(はちぶせ)山の麓、一ノ谷川より西側の地域です。

源平古戦場として知られ、安徳天皇の内裏跡や逆落しがあります。

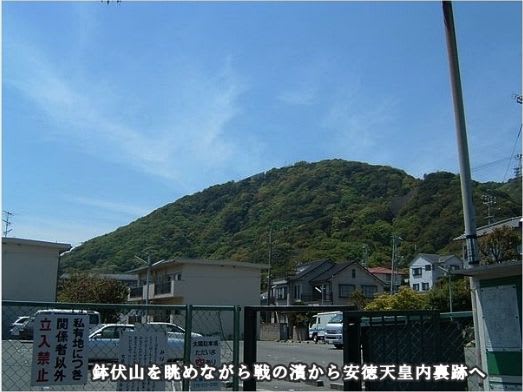

搦手義経軍が断崖絶壁を駆け下り鬨の声を挙げたのは、

今の一ノ谷町1~2丁目付近、鉄拐(てっかい)山・鉢伏山の

南東の急斜面が須磨の海岸に迫っている場所です。

須磨区一ノ谷町2丁目付近と鉢伏山

一ノ谷の西門は、鉄拐山・鉢伏山の 山脈がつきるところの

高台に木戸口を設け、その大将軍は薩摩守忠度でした。

鉢伏山南麓には、東から一ノ谷・二ノ谷・三ノ谷と呼ばれる谷があり、

一ノ谷をさかのぼり、少し左に入ったところは「赤旗の谷」といわれ、

平家の赤旗で満ちていたところと伝えられています。

かつて一ノ谷合戦で激しい戦いを繰り広げたこの地には、

合戦にまつわる史跡や伝説が数多く残っています。

また、山と海に挟まれた須磨は、古くから白砂青松の

景勝地として知られ、歌枕の地としても親しまれています。

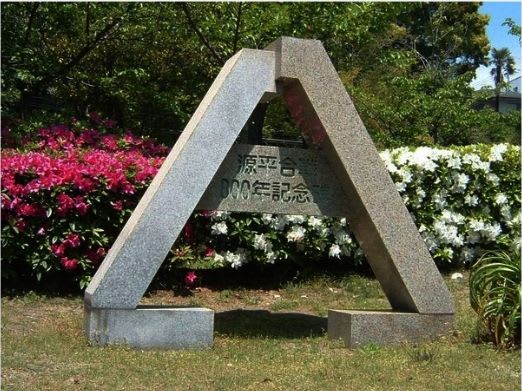

須磨浦公園駅から東へ進むと源平合戦800年記念碑が建っています。

さらに東へ向かうと、須磨浦公園の美しい松林の中に、

昭和9年に神戸市が建てた「源平史蹟 戦(いくさ)の濱」と

刻まれた石碑があります。

一ノ谷からこの辺一帯の海岸は、激戦地となったことから

「戦いの濱」と呼ばれています。

寿永3年の義経の逆落としに因み、

毎年旧暦2月7日の早朝には軍馬のいななきが聞こえるという。

一ノ谷と戦の濱

「一ノ谷は鉄拐山と高倉山との間から流れ出た

渓流に沿う地域で、この公園の東の境界にあたる。

1184年(寿永3年)2月7日の源平の戦いでは、

平氏の陣があったといわれ、この谷を200mあまりさかのぼると、

二つに分かれ、東の一ノ谷本流に対して、西の谷を赤旗の谷と呼び、

平家の赤旗で満ちていた谷だと伝えられている。

一ノ谷から西一帯の海岸は「戦の濱」といわれ、毎年2月7日の夜明けには

松風と波音のなかに軍馬の嘶く声が聞こえたとも伝えられ、

ここが源平の戦いのなかでも特筆される激戦の地であったことが偲ばれる。

神戸市パートナーシップ活動助成により作成

須磨浦通6丁目自治会」(現地説明板より)

義経の奇襲攻撃により、平氏の一ノ谷の陣営は総崩れとなり、

源氏勢が放った火は、天を焦がすまでに燃え広がり、

多くの武将が討たれ、また海上の助け船に乗ろうとわれ先に敗走します。

それを追って源氏の武者たちが手柄を競い合い、

浜辺は凄惨な殺戮の場となりました。

「戦の濱」の碑がある辺から北(山側)に進み、

山陽電鉄の線路を越えてつづら折れの急坂を上って行くと、

高台の住宅街の一角に一ノ谷公園(内裏跡公園)があります。

『源平と神戸』には、「寿永3年(1184)正月、

平家が屋島から福原に帰ってきたとき、

一時ここに行宮をたてて安徳天皇を迎えた。」とあります。

この宮跡から西隣にある高台は、平氏の仮屋があったところですが、

今はマンションや住宅が建ち並んでいます。

「福原鬢(びん)鏡」では、安徳天皇皇居跡としながらも、

平家の諸軍勢がこもった場所で土手の跡が今も残っているとしています。

安徳天皇が実際にここを内裏としたかどうかは定かでは ありませんが、

土地の人はその言い伝えを大切に守り継いでいます。

安徳天皇を祀る安徳宮

安徳宮

御祭神 安徳天皇(第八十一代)1178~1185

源平の戦で源氏に追われられた安徳帝は西走の途中、

一ノ谷に内裏を置かれたと伝えられている。

この地に安徳帝のご冥福を祈るために祀られたのが安徳宮である。

安徳帝は寿永四年(1185)下関壇ノ浦の戦いにて

祖母二位の尼(平清盛の妻・建礼門院の母)に抱かれ、

八才で海中に身を投じられた。

真理胡弁財天(龍神)

安徳帝は平家物語にあるように「海の下にも都があります」との

祖母二位の尼の言葉と共に千尋の底へ鎮まれました。

海の下の都とは龍宮であって、龍宮の主は龍神であり、

安徳帝の御守護神であると伝えられております。

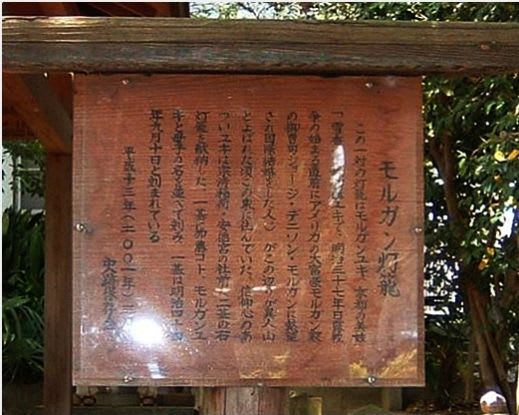

公園奥には安徳天皇の冥福を祈って安徳宮が祀られ、

その前には、モルガン・ユキが奉納した石灯篭があります。

モルガン灯籠

この一対の灯籠はモルガン・ユキ(京都の美妓「雪香」旧姓加藤ユキで、

明治37年(1904)日露戦争の始まる直前に

アメリカの大富豪モルガン家の御曹司ジョージ・デニソン・モルガンに

熱望され国際結婚した人。)が、

この辺りが異人山とよばれた頃この東に住んでいた。

信仰心のあついユキは宗清稲荷・安徳宮の社前に

2基の石灯籠を献納した。

一基に加藤コト、モルガンユキと母子の名を並べて刻み、

一基は”明治四十四年九月十日”と刻まれている。

平成十三年(2001)三月 史跡保存会(現地説明板より)

「安徳帝内裡趾傳説地」の石碑が建っています。

2歳で即位した安徳天皇は、壇ノ浦の戦いで二位の尼(清盛の妻)に抱かれ、

平家一門とともに関門海峡に沈んでいった8歳の幼帝です。

平氏の総大将宗盛(清盛の三男)は、一の谷合戦の三日前に

清盛の三回忌を海上で営み、上陸する間もなく突然の源氏軍の来襲に、

そのまま安徳天皇や建礼門院らと沖合の船で、戦いの情勢を見守っていたので、

実際にここに内裏があったのかどうかはっきりしませんが、

地元では、この地に一時安徳天皇の内裏があったと伝えています。

後白河法皇は源氏に対して平氏追討の命令を発する一方、戦いの直前まで、

平氏との間で三種の神器の返還をめぐる和平交渉を進めていました。

後白河法皇から宗盛は「講和の話し合いをしたい。

福原へ勅使を送るつもりだ。勅使が都に戻るまで

源氏には武力行使をさせない。」との連絡を受けていました。

講和の相談のために静賢法印(平治の乱で殺害された信西の子)を

2月8日に派遣する。という内報が平氏側に伝わりましたが、

使者の内命を受けていた静賢法印が辞退してしまい、

法皇は和平の提案をしておきながら、

結果的に平氏を騙討ちにしたことになりました。

そのような交渉は休戦状態のもとでしか進められないはずであり、

平氏側はこの内報を信じ、源氏軍が攻め寄せてくるとは、

全く想定せず油断していたようです。同月7日、

突如源氏軍が襲来し、意表をつかれた形となりました。

法皇からの申し入れを信じ、敵襲に備えておかなかったのは、

宗盛の大失敗でした。これが平家方が惨敗した一因とされています。

宗盛が後白河に宛てた抗議の書状が

『吾妻鏡』元暦元年(1184)2月20日条に記されています。

『アクセス』

「戦の濱の碑」山陽電鉄「須磨浦公園」下車、徒歩約10分

須磨浦公園の東端辺にあります。

「安徳天皇内裏趾伝説地」兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町2丁目

山陽電鉄「須磨浦公園」下車、徒歩約25分

2007年4月30日には、「戦の濱」の碑辺りに

安徳天皇内裏趾への小さな道標がありました。

『参考資料』

上杉和彦「源平の争乱」吉川弘文館 安田元久「後白河上皇」吉川弘文館

「兵庫県の地名」(1)平凡社 神戸史談会編「源平と神戸」神戸新聞出版センター

別冊歴史読本「源義経の生涯」新人物往来社 「源平50選神戸」神戸新聞社

菱沼一憲「源義経の合戦と戦略」角川選書374

現代語訳「吾妻鏡(平氏滅亡)」吉川弘文館 前川佳代「源義経と壇ノ浦」吉川弘文館

h

結果的に平氏を騙討ちにしたことになりました。」…

後白河法皇にすればどのような手を使ってでも平氏の力をそぎ、追い落としたいと思っていたでしょうし、一筋縄ではいかないお方だから、騙して相手を油断させるのも戦略だと言って、平気でやりかねないと思います。

行在所はそこにあったのでは(願望を込めて)との後の言い伝えだけで、実際には仮御所を設けるほどの余裕があったでしょうか?

三回忌の法要さえ海上で行ったのなら尚の事に思いますね。

しかし、法皇の周囲の人々は、平氏追討より神器が無事に返還される方を望む人が多く、

和平両論が鋭く対立し、法皇も随分と迷っておられたようです。

和平の使者の内命を受けていた静賢法印は、

追討使を派遣しながら、和平の使者をおくるという

法皇の日和見的な態度に憤慨して、使者を辞退しました。

この合戦後、「和平の話は平家を油断させるための謀略ではなかったのか。」と

宗盛が後白河に宛てた抗議の書状が『吾妻鏡』に記されています。

経過がどうであっても、この話を迂闊にも信じた総大将宗盛らの脇の甘さ。

これから先が思いやられます。

こんな事情で宗盛は上陸する間もなかったようです。