都を追われ大宰府まで落ち延びた平家は、この地に都を定めようとしましたが、

それも話題になるだけで実行できないありさまです。

当面、安徳天皇は原田種直の館に入り、ここを行宮としました。

一門の人々の家は野の中や田の中にあり、

歌に詠まれた大和国の十市の里そのままのひなびた風情です。

内裏は山の中にあったので、あの朝倉の木の丸殿も

こんなであったのかと思われて、かえって風雅なおもむきもあります。

続いて平家は宇佐八幡宮にも参籠し、八幡様のご加護を期待しましたが、

宗盛が夢に見た神の啓示はつれないものでした。心細い思いで帰り、

月を見ては歌を詠み、都での歌会を思い出し涙にくれました。

『巻8・小手巻(おだまき)』

当時、大宰府の現地官僚の最高責任者大宰少弐(だざいのしょうに)を

務めていたのが原田種直でした。種直の館は那珂川に面した台地の上に

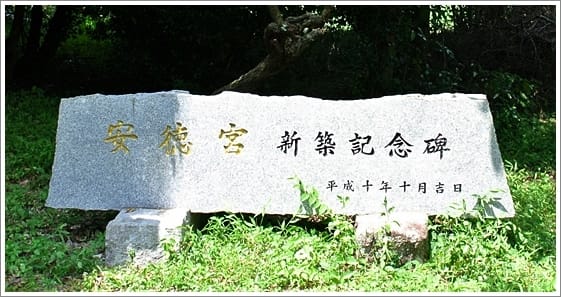

築かれていました。現在、安徳台と呼ばれるその台地の上は

ほとんどが畑や野原となり遺構はありませんが、台地の中央南側に

安徳宮が祀られ、「お迎え」という地名も伝わっています。

安徳宮への途中、地元の人に道を尋ねたところ、運よくこの祠を造るのに

関わった方で、道しるべのない広い台地の上を探すのは大変だろうと、

「安徳館」から車で案内して下さいました。

JR博多南駅前「かわせみ」バスのりば

バス停「安徳台入口」より安徳台を遠望

安徳台の広さは約10万平方メートル、高低差は30mあります。

安徳館の左手から上っていきます。

安徳天皇は広大な大地の一角に祀られていました。

到着したところで、カーナビで車の位置情報の確認をお願いしました。

(北緯33度29分26・01秒、東経130度25分37・46秒)

安徳宮の由来

祭神 安徳天皇(治承二年~寿永四年、1178~1185)

所在地 福岡県筑紫郡那賀川町大字安徳348

安徳天皇は高倉天皇と平清盛の娘徳子(後の建礼門院)との間に第一皇子として

誕生され、第八十一代天皇に即位されましたが、時を経ずして源平争乱が起こり、

寿永二年(1183)都を追われた平氏一門と共に筑紫に難を逃れられました。

この頃、筑紫の豪族である原田種直は岩戸の庄(現在の安徳台)に城を構えていました。

種直は重盛の養女の婿で、平氏の信頼厚く、太宰の少弐という役職に就き

権勢を振るっていました。天皇が筑紫に下られた時は、大宰府に程近い種直の館が

仮の御所に当てられることになったのです。このことが後に「安徳」の地名の

起こりと伝えられています。この後天皇は平氏一門と共に四国の屋島に渡られ、

再起を計られますが、ついに寿永四年(1185)陰暦三月二十四日、

壇ノ浦で源義経の軍に敗れ、平氏滅亡の時、祖母の二位尼(清盛の妻時子)に

抱かれ入水されました。(平家物語・郷土誌那賀川より)

この安徳地区では、僅か八歳の短い生涯を終えられた幼少の安徳帝を悼み、

祠を奉ったのが、この地の「安徳宮」の起源と伝えられ、また、

新暦の四月二十四のご命日には、「天皇さまごもり」が現在に至るまで

綿々と引き継がれて安徳区民により執り行われています。

安徳区

那珂川町教育委員会

◆十市の里 十市(とおち)は奈良県橿原市十市町。

♪更けにけり 山の端近く 月冴えて 十市の里に 衣打つ声

(『新古今和歌集』秋、式子内親王)

(夜はすっかり更けました。山の端近く月は冴えて、

遥か遠くの十市の里で衣を打つ音が聞こえてきます。)

◆朝倉の木の丸殿

朝倉は福岡県朝倉郡の地名で、木の丸殿は

丸木のままで造った粗末な御殿のことです。

中大兄(なかのおおえ)皇子(後の天智天皇)が国政改革を進めていたころ、

朝鮮半島では情勢が大きく変わり、高句麗・新羅・百済の三国時代が

終わろうとしていました。660年、中国の唐と新羅の連合軍が百済を攻め滅ぼし、

この時百済再興を目ざす遺臣らから援軍を要請されました。

中大兄皇子の母斉明天皇は、68歳という老骨に鞭うって、援軍を送る準備のため

皇子らを引き連れて九州に下り、朝倉橘広庭宮(あさくらたちばなのひろにわのみや)に

入りましたが、その三ヶ月後、兵を出す前にこの宮で崩御しました。

♪朝倉や木の丸殿にわがをれば 名のりをしつつ行くは誰が子ぞ

(『新古今和歌集』雑歌、天智天皇)

(朝倉の木の丸殿に私が居ると、名乗りをしながら行くのは、

どこの家の子であろうか。)は、当時東宮であったこの時の作と伝えています。

その後、中大兄皇子は即位することなく磐瀬宮(長津宮)へ遷り、

ほどなく斉明天皇の亡骸とともに飛鳥へ帰っていきました。

朝倉宮は現在の朝倉地域、磐瀬宮(いわせのみや)は、福岡平野の那津周辺に

置かれたという見解がありますが、二つの宮跡はまだ確認されていません。

『アクセス』

「安徳宮」福岡県筑紫郡那珂川町安徳 博多駅からJR博多南線に乗車し博多南駅で下車。

博多南駅からコミニュティーバスかわせみ安徳線約20分

バス停「安徳台入口」下車 安徳館まで徒歩約2分。

安徳館から安徳宮まで約1キロメートル。

時刻表は下記のサイトで最新のものを確認してください。

那珂川町

http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/

『参考資料』

新潮日本古典集成「平家物語」(中)新潮社、昭和60年

徳富徳次郎「平家物語全注釈(中)」角川書店、昭和42年

「福岡県の地名」平凡社、2004年

「歴史と旅 輝ける日本の女帝」(2001年9月号)秋田書店

新潮日本古典集成「新古今和歌集」(下)新潮社、昭和63年 「新古今和歌集」(上)新潮社、平成元年

「福岡県百科事典」(上)西日本新聞社、昭和57年 杉原敏之「遠の朝廷大宰府」新泉社、2011年

とても有難かったです。九州の武将が次々と寝返る中、

安徳天皇を迎えていただきました。

しかし、海軍の平家とすれば、ここも危ないと考え、海に近く自然の要害の屋島に渡りました。

このあたりに、安徳という地名や安徳宮があるのは、

知りませんでした。今は近くに九州新幹線も走っていて、時代の流れを感じます。

駅からのバスの時刻さえ前もって調べておけば、

日帰り散策も十分可能です。

福岡の安徳宮は私も知らなかったのですが、

原田種直の館や城を調べているうちに出てきました。

屋島までに山鹿秀遠という武将も平家を助けてくれます。

少し先でご紹介させていただきます。

このような詳しい事柄を今回初めて知りました。

…原田種直は重盛の養女の婿で平氏の信頼厚く、太宰の少弐であったし大宰府に程近い種直の館が仮の御所に当てられることになった…それで一門は一時大宰府に留まったのですね。

漂泊する一門に推戴された幼い天皇の名前が地名にも残るのはこの地にそれを哀れと思う言い伝えが残っているのでしょうね。

梶原景時ゆかりの地であると聞き、地名の入った電柱などを撮影してきました。

この地には、景時の子孫と名乗るものが、梶原村に広い

土地をもっていたという伝承があるようです。

地名事典で調べてみると、江戸時代の「元禄国絵図」に

「上梶原村」の中に平蔵村が記されているとしか書かれていません。

平蔵村は梶原平三(へいぞう)景時を連想させますが、

これ以上のことは分かりませんでした。

原田種直の妻は、重盛の養女の他諸説あります。

大宰府図書館に質問受付コーナーがあるので、

種直の妻について二週間ほど前にメールで問い合わせましたが、

まだお返事はいただいていません。

現地を訪れて平家の足跡を辿る~。私もいつの日にか、そのような旅に出かけたいです。

時折、のぞかせていただいております。これからもよろしくお願いいたします。

kunori

地形や景色を見てはじめて理解できることがあります。

源氏に追われて西海を漂う平家一門の心細さや

義経が平家の陣の背後から奇襲をかけた断崖絶壁などなど、

ことばでは語りつくせません。

私が訪ねるところはほとんどが観光地でないので、

ご存じない方が多いと思います。

よい写真ではありませんが、旅をされない方も

雰囲気だけでも味わっていただければ幸いです。

こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。