徳大寺実定(1139~1191)は藤原北家閑院流、右大臣

公能(きみよし)の長男で、二代の后といわれた多子の同母兄です。

当代きっての文化人で、今様朗詠の名手・詩・和歌に優れ、

勅撰集に73首選ばれています。

現在の竜安寺辺にあった山荘や徳大寺を公成・公実を経て、

祖父実能が引き継いだため、

実能の家系は徳大寺家とよばれるようになりました。

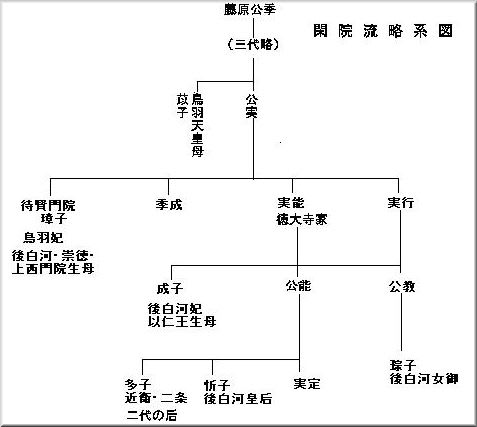

閑院流藤原氏は、 閑院太政大臣・公季(きみすえ)から出た公家の家です。

公季の孫公成の娘茂子が白河天皇の母、公実の妹苡子(しげこ)が

鳥羽天皇の母となり外戚として摂関家に迫る勢いとなり、

公実の息子たちはそれぞれ一家をたてました。

公実の娘璋子(待賢門院)が鳥羽天皇の後宮に入り

崇徳・後白河両天皇を生み その後も近衛、二条両天皇の皇后多子、

後白河天皇の后・成子、皇后・忻子、女御・琮子のような

歴代天皇の妻や天皇の母を輩出した家柄です。

後白河院の皇子以仁王は多子のまたいとこにあたり、多子の近衛河原の

大宮御所で密かに元服したことが、『巻4・源氏揃』に見え、

その謀反の背後には、徳大寺家の力もあったと考えられています。

『巻2・徳大寺厳島詣での事』は、徳大寺実定(さねさだ)が主人公です。

1177年、左大将人事の候補に実定の名が挙がり、

新大納言藤原成親もそれを望みますが結局、

清盛の長男重盛が左大将、次男宗盛が右大将と

清盛の子息たちが左右大将を占めました。

大将を望んでいた実定は、落胆のあまり大納言を辞して

籠居することになりますが、そこへ訪ねてきた

家来藤蔵人(とうのくろうど)重兼の勧めに従い、

清盛が崇拝する厳島に7日参籠し、

帰りには内侍たちを都まで連れてきて歓待しました。

大将祈願のために実定が厳島に参詣したことを聞いた清盛は、

感激し早速重盛に左大将を辞めさせ実定を左大将にしました。

「あはれ、めでたかりけるはかりごとかな。新大納言成親は

このような賢明なはかりごとがおありにならず、

鹿ケ谷で平家打倒の談合をして殺害されたのは

情けないことであった。」と作者は結んでいます。

『参考資料』

「平安時代史事典」角川書店 「平家物語」(上)角川ソフィア文庫

新潮日本古典集成 「平家物語」(上)新潮社

日下力・鈴木彰・出口久徳「平家物語を知る事典」東京堂出版