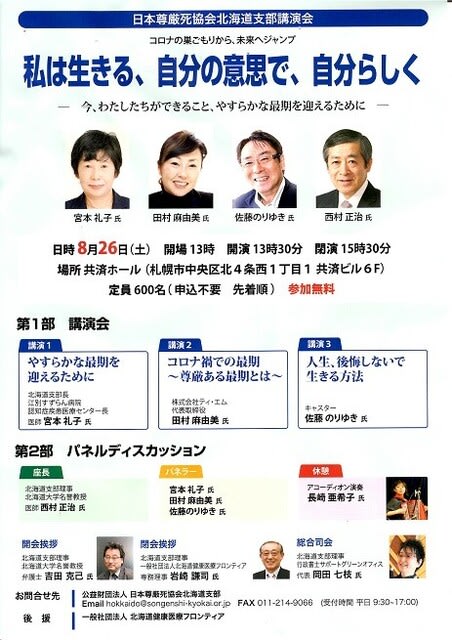

尊厳死とは「患者が自らの意思で,延命処置を行うだけの医療をあえて受けずに死を迎えること」とされている。それが今、日本ではまだ法的に受け入れられていない現況だという。その状況を変えようと活動している日本尊厳死協会の方々のお話を聴いた。

昨日(8月26日)午後、共済ホールにおいて日本尊厳死協会北海道支部の方々による講演会とパネルディスカッションが開催されたので参加した。

講演は3名の方が、それぞれ20分間という短い時間の中でお話された。その3名のテーマとお名前は…。

◆「やすらかな最期を迎えるために」尊厳死協会の北海道支部長であり、江別すずらん病院の認知症疾患医療センター長である宮本礼子氏

◆「コロナ禍での最期~尊厳ある最期とは~」(株)ティ・エム代表取締役の田村麻由美氏

◆「人生、後悔しないで生きる方法」キャスターの佐藤のりゆき氏

いった布陣であった。

実は私は宮本、田村両氏については過去に(2017年度)に札幌大学の公開講座「地域社会における介護と看取り」という講座で一度お話をお聴きしたことがある二人だった。その際、お二人のお話に深く感銘したことを憶えている。また、佐藤氏については別な機会に何度かお話を聴いた方である。

それぞれが僅か20分間という話ではあったが、内容が濃くて私がそれぞれのお話の内容をレポするには手が余る。そこで、パネルディスカッションでの内容も含めて、私が特に印象に残ったことを書き記すことにする。

※ 講演者と司会の北大名誉教授の西村氏によるパネルディスカッションの様子です

この問題を考えるためにはまず言葉の定義をはっきりさせておくことが重要である。

まず「尊厳死」と似たようなニュアンスの言葉として「安楽死」がある。「尊厳死」リード文でも前述したように「自らの意志で」「延命だけを目的とした医療を受けない」そして「人間としての尊厳が保たれているうちに自然な死を迎える」という概念に対して、「安楽死」は「末期患者の苦痛を除去するため」「死期を早める処置」をすることと解することができる。

尊厳死協会が社会に訴えていることは「安楽死」ではなく「尊厳死」を法的に認めてほしいという訴えなのである。

このことについて諸外国の状況を見ると、イギリス、ドイツ、フランスなど欧米各国では「尊厳死」が法的に認めている国が多いという。アジア各国の状況は詳しく分からないが、隣国韓国では認められているという。

さらに「安楽死」についても欧米ではスイスを始めとしてオランダ、ベルギー、あるにはアメリカの一部の州、カナダなどでは法的位置づけがなされている現況だそうだ。

さて、今日本の医療の現場はどうなっているのだろうか?現職の医師である宮本氏が詳しく話してくれた。延命治療として、①人工栄養、②人工呼吸器、③人工透析があるというが、その中でも①の人工栄養の実態が酷いと思われた。人工栄養とは、口から食事を摂って栄養がとれなくなった患者に、血管に栄養剤を点滴する方法と、チューブで胃に流動食を流入する(胃ろう)方法がある。この状態から患者が回復することはなく、管で繋がれた患者は人間としての尊厳などはなく、自らの意思を表すこともない存在だという。こうした状態で死を迎えることが本当に人間として相応しいことだろうか?と宮本氏は訴えた。そうした状態になった患者の写真も見せられたが、私には憐れみを覚えるだけだった。

日本尊厳死協会では、そうしてまで命を永らえたくないと考え、「回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたい」と考える人たちに、自分の意思を、自分が元気なうちに「リビングウィル(人生の最終段階における事前書)」の作成を勧めている。

日本においては例え「リビングウィル」を作成していたとしても、法的な保証はされない現状であるが、家族に対して自分の意思を伝える重要な手段とはなり得るというのである。

※ 講演前や休憩時にはアコーディオン奏者の長崎亜希子さんが演奏して会場を和ませてくれました。

講演会、パネルディスカッションは、その他さまざまな話題に及んだが、上記したことがこの日の尊厳死協会の最大の目的だったと私は判断した。講演をされた佐藤のりゆき氏も「リビングウィル」を作成されているという。私もその作成を考えたいと思った意味ある講演会だった。