PASTURES OF HEAVEN

1932年 ジョン・スタインベック

この『 天の牧場 』は、『スタインベック短篇集』の中に2編収められているのを読んで

どうしても読みたくなり、ネットで探してけっこう高値で購入しましたが・・・

いやぁ! 買って良かったです。

なぜ絶版になってしまったのか、まったく理解できない。

私にとってはとても読み心地よい作品でした。

20世帯あまりの人々が暮らす “ 天の牧場 ” と呼ばれる肥沃な谷があります。

その中で起こった印象的なエピソードが12の章によって紹介されていますが

各章に題名はなく、1~12のナンバリングがされています。

ひとつひとつが短篇小説としても成立していますが

全てを集めるとひとつの村の姿が浮かび上がり、さらに印象深いものになります。

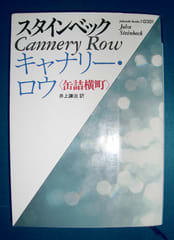

『キャナリー・ロウ』 もこういう形式がとられていましたが

あちらはもう少し各章に繋がりがあって、長編小説ともいえるものでした。

スタインベックが、アンダスンの『ワインズバーグ・オハイオ』にインスパイアされたと

『 キャナリー・ロウ 』の解説で読みましたが

こちらの方がより影響をうけているのではないかと思います。

少しいびつな誠実さや、笑うに笑えない虚栄心、異なる正義感、人を縛りつける理想、

純粋な心の病などが、住民の姿を通して描き出されています。

時代や環境はまったく違っても、人が抱える闇はあまり変化がないということを

感じることができました。

“ 天の牧場 ” などという平和そうで牧歌的な土地においても同じことです。

どれもが心に何かを投げかけてくるお話なのですが

特に印象に残ったものをささっとあげてみますと

5.

ヘレンは、不幸を背負うことが自分の人生だと思っていました。

不幸な病を持つ娘ヒルダを、頑なに自分の手で育てようとするヘレンは

病がひどくなる娘をつれて “ 天の牧場 ” に移り住んできます。

7.

家以外は何も残さず父が死んでしまい、残されたローサとマリアは

自慢のスペイン料理の店を開きますが、客があまり訪れません。

しかし、ローサがとったある行動で店は繁盛し始めます。

10.

意地悪な両親の言いなりになって働いてきたパット・ランバートは

隣人マンロー家の娘メエのひと言で、両親の死後開かずの間になっていた居間を改装し

美しい部屋にして、彼女を迎えにいきます。

みなハッピーエンドではありません。

「 これから頑張って!! 」と言うのもなにか違う・・・

彼らは励ましの言葉や救いの手が欲しいのではないような気がします。

与えられた人生を受け入れて生きる潔さ・・・というのかな?

だからハッピーエンドじゃないけど、ど~んより気が沈むというのとも

少し違った読後感があります。

12. では遊覧客が谷の上から “ 天の牧場 ” を見ている場面なのですが

“ 天の牧場 ” が開発され、大きな農場が切り売りされ

家が増えて都会に変わっていくのでは? という今後を感じさせます。

それが一番寂しい印象をうけました。

今のアメリカを見れば、“ 天の牧場 ” のような村々がどうなっていったかは

言わずもがな・・・時は流れる・・・です。

“ 天の牧場 ” とはもちろん、その土地の景観の美しさもあるのでしょうが

なんだか、羊ならぬ人間が、神が造りたもうた地上の放牧場に解き放たれた様子を

指しているのかしら・・・? などと考えた1冊でした。

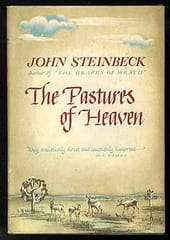

こちら、アメリカ版1964年エディションだそうです

雰囲気がありますね

1932年 ジョン・スタインベック

この『 天の牧場 』は、『スタインベック短篇集』の中に2編収められているのを読んで

どうしても読みたくなり、ネットで探してけっこう高値で購入しましたが・・・

いやぁ! 買って良かったです。

なぜ絶版になってしまったのか、まったく理解できない。

私にとってはとても読み心地よい作品でした。

20世帯あまりの人々が暮らす “ 天の牧場 ” と呼ばれる肥沃な谷があります。

その中で起こった印象的なエピソードが12の章によって紹介されていますが

各章に題名はなく、1~12のナンバリングがされています。

ひとつひとつが短篇小説としても成立していますが

全てを集めるとひとつの村の姿が浮かび上がり、さらに印象深いものになります。

『キャナリー・ロウ』 もこういう形式がとられていましたが

あちらはもう少し各章に繋がりがあって、長編小説ともいえるものでした。

スタインベックが、アンダスンの『ワインズバーグ・オハイオ』にインスパイアされたと

『 キャナリー・ロウ 』の解説で読みましたが

こちらの方がより影響をうけているのではないかと思います。

少しいびつな誠実さや、笑うに笑えない虚栄心、異なる正義感、人を縛りつける理想、

純粋な心の病などが、住民の姿を通して描き出されています。

時代や環境はまったく違っても、人が抱える闇はあまり変化がないということを

感じることができました。

“ 天の牧場 ” などという平和そうで牧歌的な土地においても同じことです。

どれもが心に何かを投げかけてくるお話なのですが

特に印象に残ったものをささっとあげてみますと

5.

ヘレンは、不幸を背負うことが自分の人生だと思っていました。

不幸な病を持つ娘ヒルダを、頑なに自分の手で育てようとするヘレンは

病がひどくなる娘をつれて “ 天の牧場 ” に移り住んできます。

7.

家以外は何も残さず父が死んでしまい、残されたローサとマリアは

自慢のスペイン料理の店を開きますが、客があまり訪れません。

しかし、ローサがとったある行動で店は繁盛し始めます。

10.

意地悪な両親の言いなりになって働いてきたパット・ランバートは

隣人マンロー家の娘メエのひと言で、両親の死後開かずの間になっていた居間を改装し

美しい部屋にして、彼女を迎えにいきます。

みなハッピーエンドではありません。

「 これから頑張って!! 」と言うのもなにか違う・・・

彼らは励ましの言葉や救いの手が欲しいのではないような気がします。

与えられた人生を受け入れて生きる潔さ・・・というのかな?

だからハッピーエンドじゃないけど、ど~んより気が沈むというのとも

少し違った読後感があります。

12. では遊覧客が谷の上から “ 天の牧場 ” を見ている場面なのですが

“ 天の牧場 ” が開発され、大きな農場が切り売りされ

家が増えて都会に変わっていくのでは? という今後を感じさせます。

それが一番寂しい印象をうけました。

今のアメリカを見れば、“ 天の牧場 ” のような村々がどうなっていったかは

言わずもがな・・・時は流れる・・・です。

“ 天の牧場 ” とはもちろん、その土地の景観の美しさもあるのでしょうが

なんだか、羊ならぬ人間が、神が造りたもうた地上の放牧場に解き放たれた様子を

指しているのかしら・・・? などと考えた1冊でした。

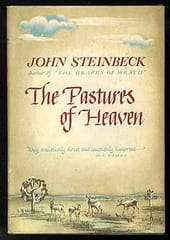

こちら、アメリカ版1964年エディションだそうです

雰囲気がありますね

| スタインベック全集 (1)スタインベック大阪教育図書 このアイテムの詳細を見る |

ちょっとひと言

ちょっとひと言

と思える一冊でした。

と思える一冊でした。

と思っていたら

と思っていたら