今日も意外といい天気、時々雨もパラつきましたが・・・

今日はフェラーリF2008の制作解説書を準備しておきました・・・と言ってもブログを印刷した物なんですが・・・。

今回は(株)メイクアップさんのご依頼だったのですがメイクアップさんにご依頼頂いたお客様はブログをご覧になっていないらしい情報を頂いていますのでこのF2008関連のブログを全て印刷してお届けする事にしています。

メイクアップさんへの制作の説明にもなりますし・・・これが私のブログの本来の目的なのですから。

下の画像なのですが・・・

トロップフェンワーゲンの唯一?の走行写真です。

私はこの写真を見て(?)と思ったのですが皆さんは気が付かれましたでしょうか?

私が(?)と思ったのはリアのホイールです。

と言うのも少しポジティブキャンバーがついている様に見えるのです。

通常クラシックカーの場合はその細いタイヤで最高のハンドリングを得る為にポジティブキャンバーがついていまして、前から見ると少し内股(笑)に見えるのです。

しかしこの車、前にも後ろにもポジティブキャンバーが付いている様に見えます。

フロントだけならいざ知らずその構造上リアの駆動輪にキャンバーを付けるのは難しいのです・・・少なくとも当時の技術では・・・。

なぜなら後側の車輪を独立式のサスペンションにしないとこんな風にはならない・・・しかしこの時代にドライブシャフトのジョイントを作る事が出来なかったのです。

そう思ってレースカー時代のカウルの無い画像を良く見ますとデフケースが車体に固定されていまして左右から出ているドライブシャフトの部分がほんの僅かにハの字をかいているのです・・・

どうやらデフケースの両側つまりデフケースと左右のドライブシャフトの連結部分にジョイントが仕込んでありましてサスペンションが独立式になっている様に見えるのです。

確かにこれですとリアにもポジティブキャンバーが付けられます・・・。

すでに最終組立てにかかっているのですがリアアクスルに切れ目を入れまして独立式サスペンションを再現しておこうと思います。

両端に糸鋸で切れ目を入れました。

ここから曲げる訳ですね・・・

切れ目を入れた部分にメタルを流したいのでここに来て塗装を落としました。

シンナーに浸ければあっという間に剥がれてしまいます。

リアのアクスルは塗り直してシャーシに取付けてみました。

この角度の写真ではリアアクスルがへの字型になっているのは確認出来ませんね~。

リアアクスルを塗ったついでにボディをセミグロスクリアーで塗りました、まあアクスルとボディとどっちがついでなのかわわかりませんが・・・。

自分ではなかなか良い仕上がりと思いますが・・・

フロント側は少しボケていますので艶具合がわかり難いですが・・・実車では完全にセミグロスですね。

ホイールをシャーシに付けてボディを載せて見る・・・

これですとリアにも何となくポジティブキャンバーがついている様にも見えなくはない・・・実車でもほんの僅かですから余り極端なポジティブキャンバーを狙っている訳ではないのです。

ここでちょっと困った事が・・・

タイヤなのですが、当初の予定ではゴム系の樹脂で作ったタイヤに文字を入れましてサイドのホワイトリボンを塗りまして文字の出っ張った部分だけを拭き取って文字を浮き出させる予定だったのですがゴム系樹脂とホワイトリボン部分の塗装の相性が良くないのです。

どうも巧くいかないですね~。

こうなったら予定変更をします。

ABS製のタイヤを塗って再現する様に計画を変更します。

実車のタイヤはこんな感じです。

幅の広いホワイトリボン部分のホイール寄りに文字が入っていますね。

しかも文字は黒。

画像が古いのではっきりとは見えないのですが道路と当たるトレッド部分とその両側はブラックでサイドに広い幅でホワイトのラインが有るのがわかりますね~。

まずタイヤをタイヤブラックで塗ります。

この場合のタイヤブラックは市販品ではなくこの車用に(実車写真のイメージに近づけてグレーを増やして調色したもの)作ったカラーです。

ホワイトの部分もグレーに振ってお互いのコントラストが余りはっきりとでない様にしてあります。

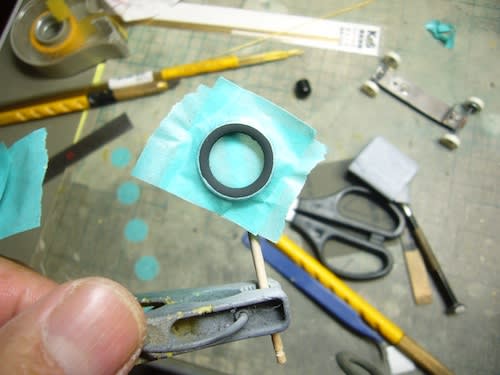

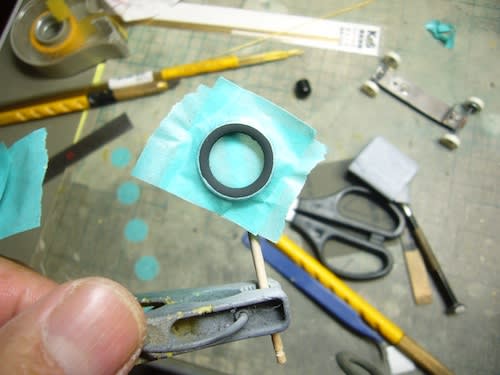

マスキングしてホワイトの部分を塗りますが、マスキングテープがヘロヘロしますのでなかなか位置を決めるのが難しい・・・。

ホワイトリボンの部分を塗りました。

ホワイトリボンと言っても先ほど書いた様にホワイトではなくグレーです。

マスキングしてグレーを塗りましたがマスキングの部分がヘロヘロで奇麗な塗り分けにはなりません、人差し指の下の部分などもうガッカリする程の仕上がりです。

仕方が無いので治具を旋盤で削って木工旋盤に固定して回します。

塗り分けの部分に軽くペーパーをかけまして・・・

いつもの様に回しながら塗ります。

この木工旋盤を使う理由がわかりますか?

普通の旋盤は回転数を変更するのが面倒ですしこの様に塗る場合はかなり回転を落とさなければならないのです、この木工旋盤はスイッチの横に付いているボリュームを回すと簡単に回転数を変えられるのです。

筆を当てる角度とか向きは少し考えればわかりますよね~回転に逆らわない様に当てればOKです。

これくらいの塗り分けがいとも簡単に出来てしまいます。

この方法は「こけし」を作る職人さんが回しながら塗っているのを見て閃きました!

それ以来タイヤのラインを描く時もこの方法を使いますね。

今日はフェラーリF2008の制作解説書を準備しておきました・・・と言ってもブログを印刷した物なんですが・・・。

今回は(株)メイクアップさんのご依頼だったのですがメイクアップさんにご依頼頂いたお客様はブログをご覧になっていないらしい情報を頂いていますのでこのF2008関連のブログを全て印刷してお届けする事にしています。

メイクアップさんへの制作の説明にもなりますし・・・これが私のブログの本来の目的なのですから。

下の画像なのですが・・・

トロップフェンワーゲンの唯一?の走行写真です。

私はこの写真を見て(?)と思ったのですが皆さんは気が付かれましたでしょうか?

私が(?)と思ったのはリアのホイールです。

と言うのも少しポジティブキャンバーがついている様に見えるのです。

通常クラシックカーの場合はその細いタイヤで最高のハンドリングを得る為にポジティブキャンバーがついていまして、前から見ると少し内股(笑)に見えるのです。

しかしこの車、前にも後ろにもポジティブキャンバーが付いている様に見えます。

フロントだけならいざ知らずその構造上リアの駆動輪にキャンバーを付けるのは難しいのです・・・少なくとも当時の技術では・・・。

なぜなら後側の車輪を独立式のサスペンションにしないとこんな風にはならない・・・しかしこの時代にドライブシャフトのジョイントを作る事が出来なかったのです。

そう思ってレースカー時代のカウルの無い画像を良く見ますとデフケースが車体に固定されていまして左右から出ているドライブシャフトの部分がほんの僅かにハの字をかいているのです・・・

どうやらデフケースの両側つまりデフケースと左右のドライブシャフトの連結部分にジョイントが仕込んでありましてサスペンションが独立式になっている様に見えるのです。

確かにこれですとリアにもポジティブキャンバーが付けられます・・・。

すでに最終組立てにかかっているのですがリアアクスルに切れ目を入れまして独立式サスペンションを再現しておこうと思います。

両端に糸鋸で切れ目を入れました。

ここから曲げる訳ですね・・・

切れ目を入れた部分にメタルを流したいのでここに来て塗装を落としました。

シンナーに浸ければあっという間に剥がれてしまいます。

リアのアクスルは塗り直してシャーシに取付けてみました。

この角度の写真ではリアアクスルがへの字型になっているのは確認出来ませんね~。

リアアクスルを塗ったついでにボディをセミグロスクリアーで塗りました、まあアクスルとボディとどっちがついでなのかわわかりませんが・・・。

自分ではなかなか良い仕上がりと思いますが・・・

フロント側は少しボケていますので艶具合がわかり難いですが・・・実車では完全にセミグロスですね。

ホイールをシャーシに付けてボディを載せて見る・・・

これですとリアにも何となくポジティブキャンバーがついている様にも見えなくはない・・・実車でもほんの僅かですから余り極端なポジティブキャンバーを狙っている訳ではないのです。

ここでちょっと困った事が・・・

タイヤなのですが、当初の予定ではゴム系の樹脂で作ったタイヤに文字を入れましてサイドのホワイトリボンを塗りまして文字の出っ張った部分だけを拭き取って文字を浮き出させる予定だったのですがゴム系樹脂とホワイトリボン部分の塗装の相性が良くないのです。

どうも巧くいかないですね~。

こうなったら予定変更をします。

ABS製のタイヤを塗って再現する様に計画を変更します。

実車のタイヤはこんな感じです。

幅の広いホワイトリボン部分のホイール寄りに文字が入っていますね。

しかも文字は黒。

画像が古いのではっきりとは見えないのですが道路と当たるトレッド部分とその両側はブラックでサイドに広い幅でホワイトのラインが有るのがわかりますね~。

まずタイヤをタイヤブラックで塗ります。

この場合のタイヤブラックは市販品ではなくこの車用に(実車写真のイメージに近づけてグレーを増やして調色したもの)作ったカラーです。

ホワイトの部分もグレーに振ってお互いのコントラストが余りはっきりとでない様にしてあります。

マスキングしてホワイトの部分を塗りますが、マスキングテープがヘロヘロしますのでなかなか位置を決めるのが難しい・・・。

ホワイトリボンの部分を塗りました。

ホワイトリボンと言っても先ほど書いた様にホワイトではなくグレーです。

マスキングしてグレーを塗りましたがマスキングの部分がヘロヘロで奇麗な塗り分けにはなりません、人差し指の下の部分などもうガッカリする程の仕上がりです。

仕方が無いので治具を旋盤で削って木工旋盤に固定して回します。

塗り分けの部分に軽くペーパーをかけまして・・・

いつもの様に回しながら塗ります。

この木工旋盤を使う理由がわかりますか?

普通の旋盤は回転数を変更するのが面倒ですしこの様に塗る場合はかなり回転を落とさなければならないのです、この木工旋盤はスイッチの横に付いているボリュームを回すと簡単に回転数を変えられるのです。

筆を当てる角度とか向きは少し考えればわかりますよね~回転に逆らわない様に当てればOKです。

これくらいの塗り分けがいとも簡単に出来てしまいます。

この方法は「こけし」を作る職人さんが回しながら塗っているのを見て閃きました!

それ以来タイヤのラインを描く時もこの方法を使いますね。