今日は出勤するまではそう雨が落ちていなかったのですが。アトリエに到着する頃になってポツポツと降り出してしまいました。

明日から少し寒くなって雪のマークが出ているので外仕事を片付けようと考えていた家内はちょっとガッカリだった様です。

私はいつものルーティーンなので薪ストーブに火を入れてからアトリエに行って暖房を入れるのです。

そして掃除をして開店の準備を致します。

その後大降りになる事はなかったですが・・・どうもぐずつきますね~。

今日は朝一番でブログのアクセス数を報告するメールが来ましたgooブログでは毎週来るんですよね~(笑)

まあ参考までですが・・・

いつも大体毎日400人から500件のアクセスが有るのですが、今週はもう少し多くて平均600件くらいのアクセス数になる様ですね・・・これもまた皆さんのお陰ですね。

さて完成間近になったビアンキですが・・・

そう簡単に完成はしてくれませんよ・・・

こんな場合焦れば焦るだけ空回りをしてしまいますからじっくりと腰を据えて制作をする事を覚えたのはこの仕事を始めて間も無い頃でしたね。

「急がば回れ」と言うのが身にしみたんですよ(笑)

さてそんな忙しい(?・・・と思ってはいけないのですよ・・・笑)時期なんですが

他の方の為の仕事もやらなくてはなりません、本日塗っているのは他のフィニッシャーさんの作品を飾る展示ベースです模型界全体を考えて(ちと大袈裟ですね・・・笑)チームプレーを行なわなくてはならない事も多々有るのです。元サラリーマンをしていた私はその事を良く知っています。

具体的にはこんな物を塗っています・・・

そう!特製の展示ベースです。

たまたま私は木工を生業とする友人がいるのでいつも甘えて作って頂いているのですが今回は某ショップさんの方からのご依頼で作っています。

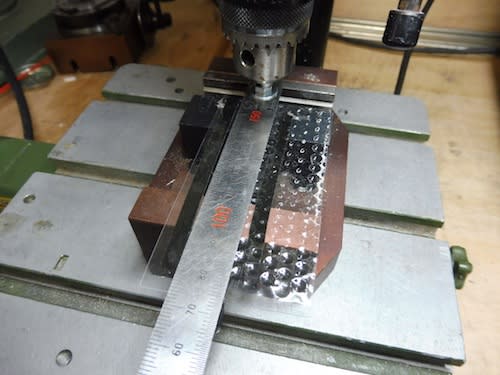

昨日クリアーを塗っておきましたので今日は研いでいます。

どうしても一発目のクリアーを塗りますと木の毛羽立ちがあるので研ぎを入れておかないと奇麗に仕上らないのです。

入角も角もきちんと研いでおきます。

通常自分の作品の為に使う展示ベースでは上に乗る作品がわかっていますので展示ベースの上に乗せた姿を想像しながら作る事が出来るのですが他のフィニッシャーさんの物ですとそう言う訳にもゆきません。

その方がどんな作品を作っていらっしゃるのかブログを拝見していますので大体はわかるのですが、やはり実物を見た訳では無いのでちょっと心配です。

今回の作品はちょっと黒いボディカラーなのでこのコゲ茶色の展示ベースでは映えないのかもしれませんが、展示ベースが明るい色では重量感が無く安くて軽い感じに見えてしまいます。

そこで展示ベースを艶消しにして作品のシャープなボディ面とのコントラストを出そうと思います。

まあ気に入って頂ければ・・・ですけどね。

そしてフラットクリアーで仕上げます。

肝心の製作ですよ!(笑)

本日始めの仕事はテールランプを作ります。

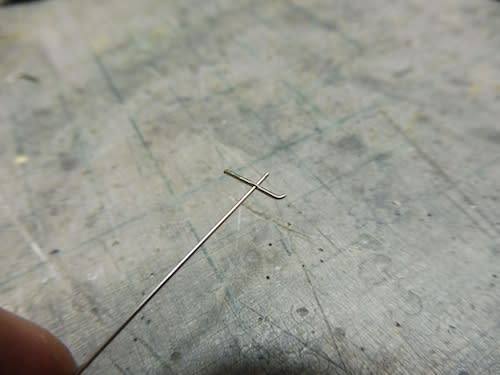

1.5mm幅の洋白帯金をT型にハンダ付けします、この洋白板はテールレンズのベースになります。

テールランプの形状に合わせて水滴型になるように削ります

オレンジとレッドのアクリル板を3.0mm幅にカットした物を接着して一体にした物をさらに鋸でカットします

幅はなるべく1.5mmに近い方が後々削り合わせる時に楽になります

この二つを瞬間接着剤で取り付ける訳ですね

接着した洋白帯金とアクリル板をペーパーで削ってテールレンズの形状にします

この後バフ掛けをして金属部分を磨きましてレンズの部分はウレタンクリアーで塗ってやりますと元通りのアクリルの艶が回復します

そしてテールランプの取り付けをいたしました

レンズとボディの間には金属のベースが有るのが見えますでしょうか?

次はナンバープレートを作ります

番号はお客様から伺っていますが、古いイタリアのナンバープレートは文字が独特でして普通の字体では有りません。

なのでネットで古いイタリアのナンバープレートの画像を探して来ましてフォトショップを使い切り貼りしてナンバープレートを作ります

実際のナンバープレートは黒地に白文字なのでナンバープレートはグロスブラックに塗っておいて白文字だけをデカールで作ると言う事にしました

画像のナンバープレートは文字が白になっていますがプリンターで印刷する場合白はデータ的に何も無し(つまり印刷しない)という事になりますからこのデータの階調を反転して黒文字のデータにいたします。

諧調を反転して黒文字データとしてからプリンターの設定で単色のホワイトを指定して2回重ねて印刷したのがコチラです

と!ここでミスに気が付きました・・・

わかりますか?

もう一度データを直して配置を換えて間違った物の下側にもう一度印刷したのがコチラの画像ですが・・・

1とIの文字が違いますね

間違ったら回り道ですが直しておかないとね・・・せっかくですから(笑)

キット付属のナンバープレートのエッチング板に貼ってみました。

フロントは全体がブラックの様なのでブラックを塗ってからデカールを貼りました

リアは枠の塗料をシンナーを含ませた綿棒で拭き取りましてメッキ面を出しています、正しいのかわかりませんが手持ちのナンバープレートの画像は枠がメッキでしたので・・・ナンバーフレームでも付いているのかもしれませんが・・・

そしてルームミラーを取り付けました

このルームミラーもエッチングが付属していましたが、ステーが一体だったので立体感に欠けるのです

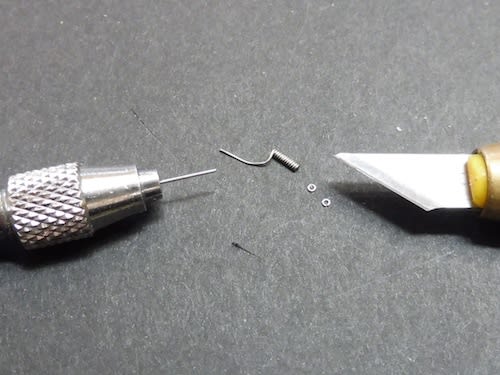

なのでステーを削り取ってから0.4mmの真鍮線を使ってステーをハンダ付けして作っています

塗装後にボディに取り付けました

次はオイルパン・・・

さすがにアバルトではないので文字は入らないですが・・・(笑)

ここでついでに排気管を作りましょう排気管は1.0mmの真鍮パイプを使います

見た目はちょっと細すぎるように思えますが外径1.0mmのパイプでも実車換算では43mm・・・つまり4cm3mm有る訳ですよね。

この車にはこれでもちょっと太めですが・・・

この後塗裝をしましてガンメタで全体を塗ってから出口付近にフラットブラックをぼかして塗っておきました

フロントのナンバープレートを取り付けました

実車の画像を見ますとバンパーの下側に付いているように見えますので0.5mm角の洋白角線をバンパーに接着しておきましてそれにナンバーを接着する事に致しました

リアもナンバープレートを取り付けています

文字を直してあるのがわかりますね・・・

これが塗り上がった排気管ですね

出来るだけしょぼい雰囲気を出したかったんです・・・雰囲気は大切ですからね~

そして排気管の取り付けです

(曲がっていますよ~!!)と思われるのも無理は無いですが・・・

これで良いのです

この車の排気管はこの様に内側に向って曲がって付き出しているんです・・・理由はわかりませんが・・・。

実車のカタログらしい写真でも真っ直ぐ後ろには出ていないですね・・・

お客様に送って頂いた資料画像でも曲がっていますね・・・

だからこれが正解じゃないかと思います

間違いでなくて・・・個性じゃないかと思います(笑)

これで後はフロントウインドウとワイパーだけですかね~

明日は完成しそうですね(笑)