今日の山陰は・・・天気予報通り雨が降っています。

この数日は寒くなりそうですね、お昼頃には白い物が混じって降っていましたよ・・・これってミゾレですよね。

今年初めてこんなに白いミゾレを見た様な気がします。

山の方は雪かな~

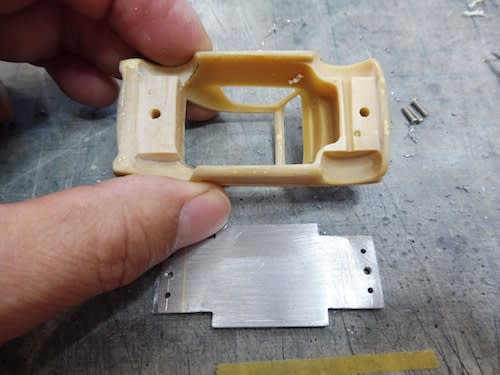

さて今日は電車の中で制作方法を考えていたホイールとタイヤですね。

あ!

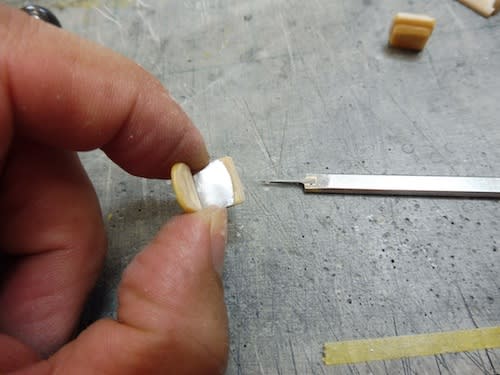

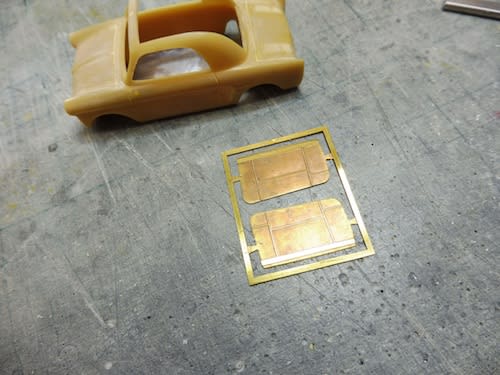

そうそうその前にお客様から連絡が有りましてシート座面のステッチですが円弧を描いているのは量産型らしく最初期型は真っすぐらしい・・・

なのでもう一度パテをあてておきます。

ちょっと回り道をしてしまいましたが塗る前で良かったかも・・・

さて本日のメインイベント!?のホイールキャップですね

これが出来ればホイールの制作は完了になるのです。

まずホイールキャップの大きさを決めましょう

理想で言えば4.5mm程なのですが・・・

まずおおまかに直径を決めて削ります。

姿バイトを削って作りました

同じ形状のホイールキャップを1台分4個作らないといけませんので姿バイトを作った方が奇麗に同じ形状の物を作る事が出来ます・・・これは昨日簡単なホイールのディスクを作ってみてその便利さに驚いてしまいました。

ホイールのディスクに比べればホイールキャップは少し複雑ですから姿バイトを作るのはちょっと面倒かな~

・・・で削ってみました。

実際には何度か削ってみて微調整をしながら修正を繰り返してやっと出来ました・・・

厚みも理想は0.8mmですが余りにも薄いので雰囲気重視で(0.8mm/1.0mmと削ってみましたが・・・)0.3mmプラスして1.1mmで決着しました。

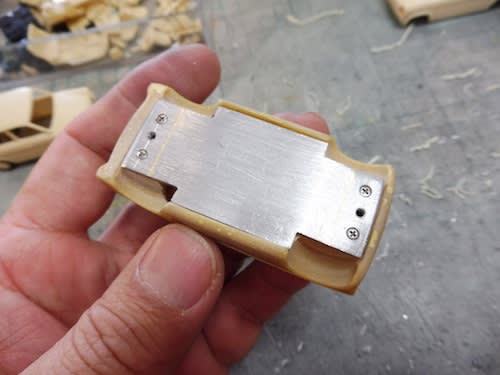

採用した全ての部品を使ってホイールを仮組してみました。

なかなか良い雰囲気ではないかと思います

単品で見てもわからないかもしれませんね・・・

ではボディにあててみましょう・・・

洋白の挽き物で作ったホイールキャップを磨きます

実車は・・・クロームメッキの様なのでピカピカに仕上げます。

最初は1000番から初めて2000番までのペーパーで磨きますがリューターに取り付けてありますから回してペーパーを当てるだけ・・・簡単です。

そしてコンパウンドでピカピカになるまで磨きます・・・。

ホイールキャップがピカピカになっただけでも雰囲気が違いますね~

。

1台分4個・・・完了です!

塗装はしてないけど雰囲気の良さはお客様にも伝わるはずです・・・(笑)

次はタイヤですね

タイヤの作り方はいろいろ有りますが・・・例えば柔らかい樹脂を使ってキャストしたりABS樹脂から削り出したり・・・と言う事なのですが

どの方法を採用するかというのはどんな物を作りたいのか・・・と言う事になると思うのです

今回はABS樹脂の挽き物に致します

理由はタイヤがホワイトリボンタイヤだからなのです

ホワイトリボンタイヤは軟質の樹脂を使った場合はデカールか又は塗り分けで再現する事になりますがどうも

耐久性を考えるとどちらもなかなか難しい物が有ると思うのです

なので今回は白いABS樹脂と黒いABS樹脂を使ってホワイトリボンタイヤを作る事に挑戦してみます

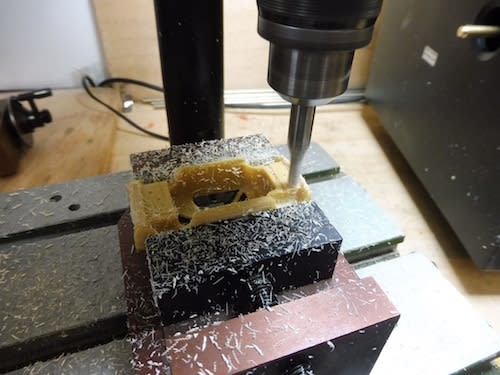

まずは内径7.0mm外径が12mmに黒いABS樹脂を挽きます。

そして内径を9mmまで拡大します・・・

旋盤を使って・・・バイトは内グリバイトですね・・・

そしてコレです!

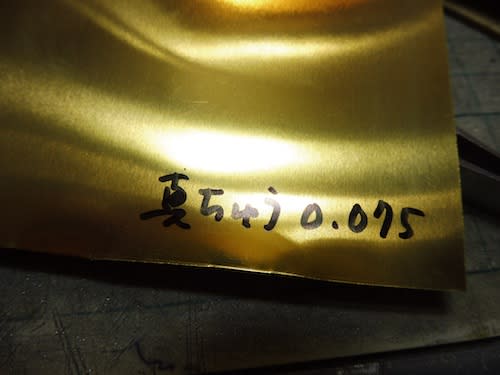

少し前から買って準備してありました外径が9.0mm内径が7.0mmの白いABS樹脂のパイプです

ホイールは外径が7.7mmですから少々内側を削らないといけませんが・・・

内径9.0mmの部分に白いABS樹脂のパイプを挿入します

接着剤はプラリペアの液体の部分だけを使っています(事前に溶けるかテストしています)ABS樹脂用の接着剤が有ればそれがベストです。

内径を7.7mmまで拡大してホイールの外径に合わせます

そして厚みが4.5mmでカットします

この厚み4.5mmはホイールの幅3.5mmよりも1.0mmも太いですがタイヤのサイドウォールの膨らみも再現したいので幅広にしておきます

次にサイドウォールを削る為にタイヤを支える治具を作っています

タイヤの内径よりも少しだけ大きめに削っておいてタイヤの内径部分に差し込む事で固定出来る様にしておきます

タイヤを固定しますとこんな感じになります

途中に段が付いているのはタイヤをこの部分に当てておけばいつも同じ位置にタイヤを固定する為です。

タイヤの裏表共姿バイトを作りまして削ってみました・・・

再度の膨らみ部分とかなかなか良い感じになったと思うのですが・・・

タイヤをホイールに組み込んでみました・・・如何かな??

全てのタイヤを同じ様に削って仕上げました

6本は1台分としては多いけど予備も必要なのでね・・・

キットに付属していたタイヤは既に切れていますね~もう結構硬化していますからね~

4本のタイヤが完成致しました

コレで明日は仮組からスタート出来ます

この数日は寒くなりそうですね、お昼頃には白い物が混じって降っていましたよ・・・これってミゾレですよね。

今年初めてこんなに白いミゾレを見た様な気がします。

山の方は雪かな~

さて今日は電車の中で制作方法を考えていたホイールとタイヤですね。

あ!

そうそうその前にお客様から連絡が有りましてシート座面のステッチですが円弧を描いているのは量産型らしく最初期型は真っすぐらしい・・・

なのでもう一度パテをあてておきます。

ちょっと回り道をしてしまいましたが塗る前で良かったかも・・・

さて本日のメインイベント!?のホイールキャップですね

これが出来ればホイールの制作は完了になるのです。

まずホイールキャップの大きさを決めましょう

理想で言えば4.5mm程なのですが・・・

まずおおまかに直径を決めて削ります。

姿バイトを削って作りました

同じ形状のホイールキャップを1台分4個作らないといけませんので姿バイトを作った方が奇麗に同じ形状の物を作る事が出来ます・・・これは昨日簡単なホイールのディスクを作ってみてその便利さに驚いてしまいました。

ホイールのディスクに比べればホイールキャップは少し複雑ですから姿バイトを作るのはちょっと面倒かな~

・・・で削ってみました。

実際には何度か削ってみて微調整をしながら修正を繰り返してやっと出来ました・・・

厚みも理想は0.8mmですが余りにも薄いので雰囲気重視で(0.8mm/1.0mmと削ってみましたが・・・)0.3mmプラスして1.1mmで決着しました。

採用した全ての部品を使ってホイールを仮組してみました。

なかなか良い雰囲気ではないかと思います

単品で見てもわからないかもしれませんね・・・

ではボディにあててみましょう・・・

洋白の挽き物で作ったホイールキャップを磨きます

実車は・・・クロームメッキの様なのでピカピカに仕上げます。

最初は1000番から初めて2000番までのペーパーで磨きますがリューターに取り付けてありますから回してペーパーを当てるだけ・・・簡単です。

そしてコンパウンドでピカピカになるまで磨きます・・・。

ホイールキャップがピカピカになっただけでも雰囲気が違いますね~

。

1台分4個・・・完了です!

塗装はしてないけど雰囲気の良さはお客様にも伝わるはずです・・・(笑)

次はタイヤですね

タイヤの作り方はいろいろ有りますが・・・例えば柔らかい樹脂を使ってキャストしたりABS樹脂から削り出したり・・・と言う事なのですが

どの方法を採用するかというのはどんな物を作りたいのか・・・と言う事になると思うのです

今回はABS樹脂の挽き物に致します

理由はタイヤがホワイトリボンタイヤだからなのです

ホワイトリボンタイヤは軟質の樹脂を使った場合はデカールか又は塗り分けで再現する事になりますがどうも

耐久性を考えるとどちらもなかなか難しい物が有ると思うのです

なので今回は白いABS樹脂と黒いABS樹脂を使ってホワイトリボンタイヤを作る事に挑戦してみます

まずは内径7.0mm外径が12mmに黒いABS樹脂を挽きます。

そして内径を9mmまで拡大します・・・

旋盤を使って・・・バイトは内グリバイトですね・・・

そしてコレです!

少し前から買って準備してありました外径が9.0mm内径が7.0mmの白いABS樹脂のパイプです

ホイールは外径が7.7mmですから少々内側を削らないといけませんが・・・

内径9.0mmの部分に白いABS樹脂のパイプを挿入します

接着剤はプラリペアの液体の部分だけを使っています(事前に溶けるかテストしています)ABS樹脂用の接着剤が有ればそれがベストです。

内径を7.7mmまで拡大してホイールの外径に合わせます

そして厚みが4.5mmでカットします

この厚み4.5mmはホイールの幅3.5mmよりも1.0mmも太いですがタイヤのサイドウォールの膨らみも再現したいので幅広にしておきます

次にサイドウォールを削る為にタイヤを支える治具を作っています

タイヤの内径よりも少しだけ大きめに削っておいてタイヤの内径部分に差し込む事で固定出来る様にしておきます

タイヤを固定しますとこんな感じになります

途中に段が付いているのはタイヤをこの部分に当てておけばいつも同じ位置にタイヤを固定する為です。

タイヤの裏表共姿バイトを作りまして削ってみました・・・

再度の膨らみ部分とかなかなか良い感じになったと思うのですが・・・

タイヤをホイールに組み込んでみました・・・如何かな??

全てのタイヤを同じ様に削って仕上げました

6本は1台分としては多いけど予備も必要なのでね・・・

キットに付属していたタイヤは既に切れていますね~もう結構硬化していますからね~

4本のタイヤが完成致しました

コレで明日は仮組からスタート出来ます