今日は雨が降るそして寒くなると言われていましたが寒気の南下が遅れているらしく夕方くらいまでは結構良い天気でした

気温は低めだった様ですがまあ雪が降る程では無いじゃないでしょうか・・・

でも明日から水曜日にかけては結構冬型が強まる様でして・・・19~20日の上京はちょっと大変かもしれないですね。

ア~そうでした事前に告知しておかなければいけなかったですね

1月19日から20日まで義父と家内を連れて上京します、よって19日(火曜日)は臨時休業で20日(水曜日)は定休日で連休になります。

目的は義父に国技館で相撲を観戦させてあげる事ですね。

私の実父は既に亡くなっていますが、義父はまだ元気ですので元気な内に親孝行のまねごとをしておこうと思い立ちました。

天気がちょっと気になるんだけど・・・僕が普段しない様な親孝行をしようと思うとこんな事です(笑)

本当は家内とその兄弟で親孝行を・・・と言う事だったけど義父が家内の方向音痴を心配して私の同行を求めたというのは秘密です(笑)

親孝行と言いますと思い出す事が有ります、早く製作に付いて書けよ・・・と言うご意見も有るかもしれませんがまあ個人のブログなのでもう少々お付き合いをお願い致します(笑)

私が高校生か大学生の時に両親が親孝行にと足の弱った祖父を連れて富士山を見に車で出かけたのを思い出します。

祖父は第二次世界大戦で戦艦陸奥の船員として出ておりましたが足腰を悪くしていましたのでなかなか旅行に出る事が出来ず家にず~っといました。

後年はもっぱらテレビを見るのが仕事の様な生活をしていました、そこで親孝行にで車に乗せて旅行をさせてあげようと言う事になった様です(現場にいなかったので何とも想像ですが・・・)まだ学生だったので両親がどんな話しからそうなったのか知る由もないですが・・・

親から特に教えてもらった訳では無いですが両親がしていた事を覚えていて知らず知らずのうちに出来る範囲(範囲はかなり狭いですけど・・・)で同じ様な事をしていますね・・・

こんな事を考えると親として子供に見せる姿というのは大切な事であると思います・・・。

まあ個人的な考え方ですので誰でもと言う事では有りません。

さて今日も・・・製作開始です

昨日作ったステアリングとステアリングコラムを仮合わせしています。

ここではコラムとステアリングの隙間が最小限になる様にまた小さな車なのでダッシュボードからステアリングまでの距離がなるべく小さくなる様にして置かないと収まりがつかなくなる事は容易に想像出来ますね。

ステアリングをダッシュボードに取り付けてみますとキットのままではステアリングシャフトの角度が寝過ぎていましてステアリングが低過ぎますし小さな車はコクピットの中を広くする為にステアリングはダッシュボードにず~っと近い位置にセットされます。

なのでステアリングコラムの取り付け穴を掘り直して取り付け角度を変更しオマケに0.5mm程掘り込んでステアリングをダッシュボードに近づけて納得出来る位置関係になりました

そしてシートの座面の前側が上がり過ぎていましたので下面を削って調整し前側を下げています・・・細かな調整はやはり雰囲気を良くする為には欠かせません。

サフを塗る前にボディの外装を決めておかなければいけませんね

リアエンジンのビアンキではフロントグリルは大きな物では有りません

ご依頼者様はこのグリルの平坦な部分を何とかしてほしいと書いていらっしゃいましたので加工します。

どの様に加工すれば最良の形状になるのか・・・

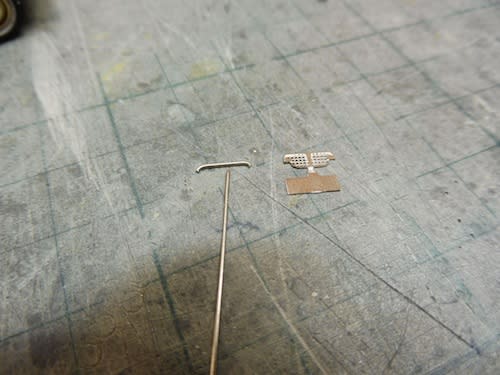

まずは両サイドに伸びるひげの様なモールを洋白線で作ってみます

おなじみのリューターで回しながらヤスリで削ります・・・0.8mm程の洋白線ですからヤスリを強く当てますと簡単に曲がってしまいますから焦らずゆっくりと加工します

そして中央の部分の膨らみは0.6mmの洋白線を曲げて組み合わせます・・・

この接続はハンダ付けで取り付けますと後でバフ掛けした時にハンダの色と洋白の色が違って来まして困りますね

なのでここは色の違いがほとんど無い銀ロウ付けで接合します。

ハンダ付けの方が簡単なのですが・・・仕上がりが全く違って来ますからね~近道は有りません

バフをかけてもその継ぎ目に色の変化はほとんど有りません

如何でしょう・・・

グリルのエッチングから両サイドのヒゲの部分を切り飛ばしまして・・・

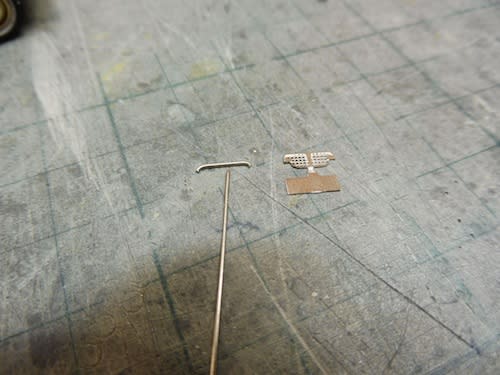

T型の部品をグリルのエッチングの上に載せます・・・これだけでも十分に立体的ですね

エッチングのメッシュの部分も良い感じです

両端のヒゲの部分も作り替えた物に交換してみますとこんな感じです

大きさは元のエッチングに合わせてあります・・・もちろん大きさがそれで良いのかは確認済みです・・・これをしておかないと最終組み立てで冷や汗をかく事になります。

ボディサイドのモールも作っておきましょう

ここもキットではエッチングを準備していますが他の部分の立体感が強調されていますからそのままでは役不足になりますね。

ここも洋白線を使って作り直しておきましょう・・・但しこれは暫定的な形状になります。

最終組み立てで変更する事も有ります。

ここのモールが難しいのはモールの取り付け面に段が有る事でしょうか!?

ここに確実にしかも綺麗に取り付ける為にはモールの前方を90度に曲げて前端をボディの穴に差し込むという方法でこれをクリアーしています。

ダッシュボードの上にはデフロスターの穴が空いていますがキットではそれは全く無視されていますので穴をあけておきます。遅ればせながら・・・ですね(笑)

そう言えばお客様からのご注文の中にフロントパネルのバンパーの上にスリットが有るのを再現してくれと言われていましたのでこれもまた掘りました。

本当はこの部分だけエッチングを作って植え込んでおこうかと思っていましたが素材の違いに寄る変化が出てしまうと平面的な場所ですし正面でもありますから目立つでしょう・・・ですので少々オーバースケールになる事を承知の上でボディにマーキングをしておいて掘り込みました。

意外と良い雰囲気ではないかと思います・・・やれば出来るじゃ~ん俺!

ここで大事な事を思い出しました

フロントウインドウのモールを合わせておきます

このウインドウは外貼り式(BBR方式とも言いますね・・・笑)なのですがウインドウのモールが収まる凹みが無いのです

ウインドウのアニメセルとエッチングのモールの厚みがもろに見えてしまいます。

せっかくですからウインドウの厚みくらいは見えなくなる様にモールの外側に筋彫りを入れておきましてその内側を掘り下げます

だいぶ作業も進みましたね

明日はサフを塗れるかな・・・!?

気温は低めだった様ですがまあ雪が降る程では無いじゃないでしょうか・・・

でも明日から水曜日にかけては結構冬型が強まる様でして・・・19~20日の上京はちょっと大変かもしれないですね。

ア~そうでした事前に告知しておかなければいけなかったですね

1月19日から20日まで義父と家内を連れて上京します、よって19日(火曜日)は臨時休業で20日(水曜日)は定休日で連休になります。

目的は義父に国技館で相撲を観戦させてあげる事ですね。

私の実父は既に亡くなっていますが、義父はまだ元気ですので元気な内に親孝行のまねごとをしておこうと思い立ちました。

天気がちょっと気になるんだけど・・・僕が普段しない様な親孝行をしようと思うとこんな事です(笑)

本当は家内とその兄弟で親孝行を・・・と言う事だったけど義父が家内の方向音痴を心配して私の同行を求めたというのは秘密です(笑)

親孝行と言いますと思い出す事が有ります、早く製作に付いて書けよ・・・と言うご意見も有るかもしれませんがまあ個人のブログなのでもう少々お付き合いをお願い致します(笑)

私が高校生か大学生の時に両親が親孝行にと足の弱った祖父を連れて富士山を見に車で出かけたのを思い出します。

祖父は第二次世界大戦で戦艦陸奥の船員として出ておりましたが足腰を悪くしていましたのでなかなか旅行に出る事が出来ず家にず~っといました。

後年はもっぱらテレビを見るのが仕事の様な生活をしていました、そこで親孝行にで車に乗せて旅行をさせてあげようと言う事になった様です(現場にいなかったので何とも想像ですが・・・)まだ学生だったので両親がどんな話しからそうなったのか知る由もないですが・・・

親から特に教えてもらった訳では無いですが両親がしていた事を覚えていて知らず知らずのうちに出来る範囲(範囲はかなり狭いですけど・・・)で同じ様な事をしていますね・・・

こんな事を考えると親として子供に見せる姿というのは大切な事であると思います・・・。

まあ個人的な考え方ですので誰でもと言う事では有りません。

さて今日も・・・製作開始です

昨日作ったステアリングとステアリングコラムを仮合わせしています。

ここではコラムとステアリングの隙間が最小限になる様にまた小さな車なのでダッシュボードからステアリングまでの距離がなるべく小さくなる様にして置かないと収まりがつかなくなる事は容易に想像出来ますね。

ステアリングをダッシュボードに取り付けてみますとキットのままではステアリングシャフトの角度が寝過ぎていましてステアリングが低過ぎますし小さな車はコクピットの中を広くする為にステアリングはダッシュボードにず~っと近い位置にセットされます。

なのでステアリングコラムの取り付け穴を掘り直して取り付け角度を変更しオマケに0.5mm程掘り込んでステアリングをダッシュボードに近づけて納得出来る位置関係になりました

そしてシートの座面の前側が上がり過ぎていましたので下面を削って調整し前側を下げています・・・細かな調整はやはり雰囲気を良くする為には欠かせません。

サフを塗る前にボディの外装を決めておかなければいけませんね

リアエンジンのビアンキではフロントグリルは大きな物では有りません

ご依頼者様はこのグリルの平坦な部分を何とかしてほしいと書いていらっしゃいましたので加工します。

どの様に加工すれば最良の形状になるのか・・・

まずは両サイドに伸びるひげの様なモールを洋白線で作ってみます

おなじみのリューターで回しながらヤスリで削ります・・・0.8mm程の洋白線ですからヤスリを強く当てますと簡単に曲がってしまいますから焦らずゆっくりと加工します

そして中央の部分の膨らみは0.6mmの洋白線を曲げて組み合わせます・・・

この接続はハンダ付けで取り付けますと後でバフ掛けした時にハンダの色と洋白の色が違って来まして困りますね

なのでここは色の違いがほとんど無い銀ロウ付けで接合します。

ハンダ付けの方が簡単なのですが・・・仕上がりが全く違って来ますからね~近道は有りません

バフをかけてもその継ぎ目に色の変化はほとんど有りません

如何でしょう・・・

グリルのエッチングから両サイドのヒゲの部分を切り飛ばしまして・・・

T型の部品をグリルのエッチングの上に載せます・・・これだけでも十分に立体的ですね

エッチングのメッシュの部分も良い感じです

両端のヒゲの部分も作り替えた物に交換してみますとこんな感じです

大きさは元のエッチングに合わせてあります・・・もちろん大きさがそれで良いのかは確認済みです・・・これをしておかないと最終組み立てで冷や汗をかく事になります。

ボディサイドのモールも作っておきましょう

ここもキットではエッチングを準備していますが他の部分の立体感が強調されていますからそのままでは役不足になりますね。

ここも洋白線を使って作り直しておきましょう・・・但しこれは暫定的な形状になります。

最終組み立てで変更する事も有ります。

ここのモールが難しいのはモールの取り付け面に段が有る事でしょうか!?

ここに確実にしかも綺麗に取り付ける為にはモールの前方を90度に曲げて前端をボディの穴に差し込むという方法でこれをクリアーしています。

ダッシュボードの上にはデフロスターの穴が空いていますがキットではそれは全く無視されていますので穴をあけておきます。遅ればせながら・・・ですね(笑)

そう言えばお客様からのご注文の中にフロントパネルのバンパーの上にスリットが有るのを再現してくれと言われていましたのでこれもまた掘りました。

本当はこの部分だけエッチングを作って植え込んでおこうかと思っていましたが素材の違いに寄る変化が出てしまうと平面的な場所ですし正面でもありますから目立つでしょう・・・ですので少々オーバースケールになる事を承知の上でボディにマーキングをしておいて掘り込みました。

意外と良い雰囲気ではないかと思います・・・やれば出来るじゃ~ん俺!

ここで大事な事を思い出しました

フロントウインドウのモールを合わせておきます

このウインドウは外貼り式(BBR方式とも言いますね・・・笑)なのですがウインドウのモールが収まる凹みが無いのです

ウインドウのアニメセルとエッチングのモールの厚みがもろに見えてしまいます。

せっかくですからウインドウの厚みくらいは見えなくなる様にモールの外側に筋彫りを入れておきましてその内側を掘り下げます

だいぶ作業も進みましたね

明日はサフを塗れるかな・・・!?