この所まずまずの天気でしたが今日は雨が降りましたね、ドバ~ッと降る事は無いですがシトシトと降っていました。

気温は低め・・・例年には遠く及びませんが・・・。

それでもアトリエの暖房は現在エアコンしか有りませんので足元が冷たいですね。

本日最初の仕事は・・・制作では無く

OscaDromosのブログを制作記として印刷してメイクアップさんにお送りする準備をしておりました。

このカテゴリーの物を指定して全て印刷します。

そのままクリアファイルに入れてゆきますと順番的にうまくゆきませんので部分的に切ったり貼ったリが必要になりますのでかなり手間がかかります。

メイクアップでこの作品をご覧になる方が全て私のブログをご覧になっていれば良いのですが全てそうとは限りませんしインターネットをされない方だっていらっしゃいますからその過程をわかり頂きたいので大変回り道ですがブログを印刷して順序よくスクラップしてゆきます。

このブログですが完成した5台のOscaDromosの制作を全て収録しています、つまり10月の終わり頃に制作番号0334を制作を開始して実車を拝見しに行った事、製作中の場面をTV取材された事、そして納品から12月8日のTV放送そして追加で作った4台(制作番号0335/0336/0337/0338)の完成まで全てを集めてみました。

クリアーファイル1冊で40ポケット有りますので80ページ分になりますがそれが3冊と半分くらいでしょうか・・・と言う事は300ページくらいですね。

(プリンターのインクを随分使いました・・・笑)

最後に背表紙を印刷しておきました・・・お客様が喜んで頂ければ幸いですね。

制作解説書が終わりますとやっと通常の制作に入る事が出来ます

今日は何を・・・と思っていましたが

レジンつながりという事でビアンキを作りましょう

キャロルと一緒に机の上に出していますとついつい見直してしまう事が多いのですが、筋彫りの付近のボディが少し凹んでいるのを発見してしまいました。

左右のドアやリアのエンジンフードなどが特に激しく凹んでいます。

仕方が無いので気が付いた部分にはパテを盛っておいて筋彫り自身は超硬タガネで掘っておきました。

パテが硬化したら研ぎます・・・

研ぐと沢山パテが残る部分は無いのですが目で見て凹んでいましたのでやっぱり手を入れておかないと気になりますね。

続いてシャーシを作ります

もちろんこのビアンキはキットですからシャーシは最初から付属していますがその厚みはそう厚い方では有りません。

(画像の中央右少し上がキットのキット付属のシャーシです)

しかもこの小さな車もキャロルと同じく当時の道路はヨーロッパと言えども奇麗に舗装してあった所は少なかったのでしょう

車高は結構高めでしてそのタイヤを支えるシャフトの高さは丁度微妙な高さでしてキットのまま組みつけてもちょっと低い感じがします

なのでシャーシは自作して丁度シャーシの厚みの中にシャフトが貫通する構造にする方がバランスが良い様に思います。

そうなれば後はシャーシを作るだけですね。

メタルの板を切ってゆきますシャーシの厚みの部分に真鍮パイプを通したいので3分割で作ります、まずは中央の部分を切りました。

ちなみにこちらが標準のシャーシをボディにあててみた所です

シャフトを通す部分のシャーシにシャフトの逃げが作ってあるのがわかりますね・・・つまりこのメーカーさん(いや原型師さんかな!?)も丁度嫌な場所にシャフトが通る事をわかっていたんですね~。

ただ自作したメタルのシャーシをそのまま取付けるのにはちょっと問題が有りましてボディ下部のシャーシが当たる部分が平面ではないのです。

メーカー製のシャーシはボディ下部の形状に合わせて曲げてあるんです、だから一見なんの問題もない感じに付ける事が出来るのです

まあやっつけ仕事と言えばそうなんですが柔らかいホワイトメタルなのでこんな作り方も許容出来るのですが私の作るシャーシは刻印を打つのである程度の厚みが必要になりますからボディに合わせて曲げるなどと言う事は出来ません・・・

なのでボディの下側のシャーシが当たる面をフライス盤で削っておきます

ただこれもどこに基準を取れば良いのか難しい所なんです

何しろ左右は均等では有りませんからね・・・

タイヤを支えるシャフトが通り真鍮パイプをハンダ付けしておいてからその前後のシャーシをまたハンダ付けします

ここはハンダ付けという方法を示す為にハンダ付けと書いておりますが使う金属はハンダではなくシャーシと同じ組成をもつホワイトメタルを使用しています

こうしておけば後日メタルのシャーシを磨いた時に部分的に色が違うなどと言うトラブルを防止する事が出来ます。

ハンダ付けをして凸凹になったシャーシにヤスリをかけて面を出します

その後に少し細か目のペーパーを使って仕上げてやります・・・

シャーシの右側に薄らと黒っぽい線が出ているのが真鍮パイプですね、出来るだけ車高を上げてやりたいのでシャーシの厚みの一番下側に真鍮パイプが来る様にしていますから磨けば当たり前に真鍮パイプが出てくるんです。

左側はたまたま照明が当たっていまして光っていますから見えないのですが前後とも真鍮パイプが見えます。

ボディにシャーシをあててリアのラゲッジルームを取付けてみました

普通の車はここがリアシートになりますが今回の製作では試作車をモデル化する事に変更になりましたからここはあくまでもシートでは無く荷物を置く為のスペースになります。

内装がキャンバストップの後ろ端よりも高くならない様に削って調整致しました

クローズドボディなら目立たないかもしれませんがここは全部見えてしまいますのでね~調整が必要なんですね。

そして最後にちょっとした思いつきで・・・

そう言えばず~っと前に仮組したスバル360バンを知人から頂いていた事を思い出して並べて記念撮影してみました・・・

どちらも同じ時代に生まれて日本のモータリゼーションを支えて来た車ですね。

私の子供の頃(幼稚園に入園した頃かそのすぐ前くらいかな!?)父親が初めて買ったのがスバル360でした

この車は普通の屋根付きのボディでしたが事故車を直した物で雨が降ると雨漏りをしたらしく早々に同じ車に買い替えたらしいです。

確か最初に来たのは出目金と呼ばれる最初期モデルで薄い水色だった様な記憶が有ります

次に来たのがクリーム色と言うか黄色みの有るグレーという感じの塗色で一般的な顔にマイナーチェンジした後の車(ボンネットはスリット入りでテールランプは小さな物だった)だった様な記憶が有りますね。

今でも私の古いアルバムをめくるとこの車の写真が出てきます。

私の家にキャロルが来たのはず~っと後の事で

既に旧車の仲間入りをした頃だったと思います

確か3台有りましたね・・・

1台は現在製作中の物と同じ位の年式、もう2台は後期型でその内の1台はグレーと明るい小豆色のツートン、もう一台はブルーメタに塗った部品取りでした。

ア~懐かしいな・・・(笑)

気温は低め・・・例年には遠く及びませんが・・・。

それでもアトリエの暖房は現在エアコンしか有りませんので足元が冷たいですね。

本日最初の仕事は・・・制作では無く

OscaDromosのブログを制作記として印刷してメイクアップさんにお送りする準備をしておりました。

このカテゴリーの物を指定して全て印刷します。

そのままクリアファイルに入れてゆきますと順番的にうまくゆきませんので部分的に切ったり貼ったリが必要になりますのでかなり手間がかかります。

メイクアップでこの作品をご覧になる方が全て私のブログをご覧になっていれば良いのですが全てそうとは限りませんしインターネットをされない方だっていらっしゃいますからその過程をわかり頂きたいので大変回り道ですがブログを印刷して順序よくスクラップしてゆきます。

このブログですが完成した5台のOscaDromosの制作を全て収録しています、つまり10月の終わり頃に制作番号0334を制作を開始して実車を拝見しに行った事、製作中の場面をTV取材された事、そして納品から12月8日のTV放送そして追加で作った4台(制作番号0335/0336/0337/0338)の完成まで全てを集めてみました。

クリアーファイル1冊で40ポケット有りますので80ページ分になりますがそれが3冊と半分くらいでしょうか・・・と言う事は300ページくらいですね。

(プリンターのインクを随分使いました・・・笑)

最後に背表紙を印刷しておきました・・・お客様が喜んで頂ければ幸いですね。

制作解説書が終わりますとやっと通常の制作に入る事が出来ます

今日は何を・・・と思っていましたが

レジンつながりという事でビアンキを作りましょう

キャロルと一緒に机の上に出していますとついつい見直してしまう事が多いのですが、筋彫りの付近のボディが少し凹んでいるのを発見してしまいました。

左右のドアやリアのエンジンフードなどが特に激しく凹んでいます。

仕方が無いので気が付いた部分にはパテを盛っておいて筋彫り自身は超硬タガネで掘っておきました。

パテが硬化したら研ぎます・・・

研ぐと沢山パテが残る部分は無いのですが目で見て凹んでいましたのでやっぱり手を入れておかないと気になりますね。

続いてシャーシを作ります

もちろんこのビアンキはキットですからシャーシは最初から付属していますがその厚みはそう厚い方では有りません。

(画像の中央右少し上がキットのキット付属のシャーシです)

しかもこの小さな車もキャロルと同じく当時の道路はヨーロッパと言えども奇麗に舗装してあった所は少なかったのでしょう

車高は結構高めでしてそのタイヤを支えるシャフトの高さは丁度微妙な高さでしてキットのまま組みつけてもちょっと低い感じがします

なのでシャーシは自作して丁度シャーシの厚みの中にシャフトが貫通する構造にする方がバランスが良い様に思います。

そうなれば後はシャーシを作るだけですね。

メタルの板を切ってゆきますシャーシの厚みの部分に真鍮パイプを通したいので3分割で作ります、まずは中央の部分を切りました。

ちなみにこちらが標準のシャーシをボディにあててみた所です

シャフトを通す部分のシャーシにシャフトの逃げが作ってあるのがわかりますね・・・つまりこのメーカーさん(いや原型師さんかな!?)も丁度嫌な場所にシャフトが通る事をわかっていたんですね~。

ただ自作したメタルのシャーシをそのまま取付けるのにはちょっと問題が有りましてボディ下部のシャーシが当たる部分が平面ではないのです。

メーカー製のシャーシはボディ下部の形状に合わせて曲げてあるんです、だから一見なんの問題もない感じに付ける事が出来るのです

まあやっつけ仕事と言えばそうなんですが柔らかいホワイトメタルなのでこんな作り方も許容出来るのですが私の作るシャーシは刻印を打つのである程度の厚みが必要になりますからボディに合わせて曲げるなどと言う事は出来ません・・・

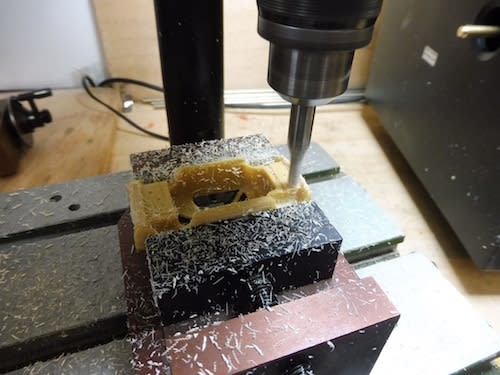

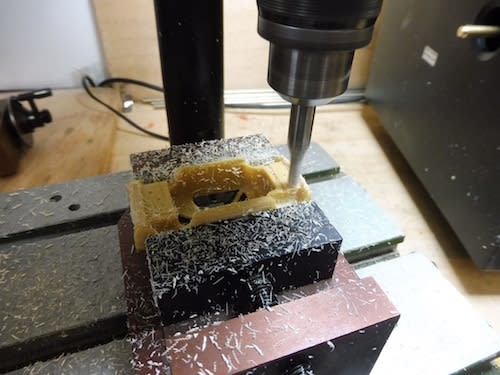

なのでボディの下側のシャーシが当たる面をフライス盤で削っておきます

ただこれもどこに基準を取れば良いのか難しい所なんです

何しろ左右は均等では有りませんからね・・・

タイヤを支えるシャフトが通り真鍮パイプをハンダ付けしておいてからその前後のシャーシをまたハンダ付けします

ここはハンダ付けという方法を示す為にハンダ付けと書いておりますが使う金属はハンダではなくシャーシと同じ組成をもつホワイトメタルを使用しています

こうしておけば後日メタルのシャーシを磨いた時に部分的に色が違うなどと言うトラブルを防止する事が出来ます。

ハンダ付けをして凸凹になったシャーシにヤスリをかけて面を出します

その後に少し細か目のペーパーを使って仕上げてやります・・・

シャーシの右側に薄らと黒っぽい線が出ているのが真鍮パイプですね、出来るだけ車高を上げてやりたいのでシャーシの厚みの一番下側に真鍮パイプが来る様にしていますから磨けば当たり前に真鍮パイプが出てくるんです。

左側はたまたま照明が当たっていまして光っていますから見えないのですが前後とも真鍮パイプが見えます。

ボディにシャーシをあててリアのラゲッジルームを取付けてみました

普通の車はここがリアシートになりますが今回の製作では試作車をモデル化する事に変更になりましたからここはあくまでもシートでは無く荷物を置く為のスペースになります。

内装がキャンバストップの後ろ端よりも高くならない様に削って調整致しました

クローズドボディなら目立たないかもしれませんがここは全部見えてしまいますのでね~調整が必要なんですね。

そして最後にちょっとした思いつきで・・・

そう言えばず~っと前に仮組したスバル360バンを知人から頂いていた事を思い出して並べて記念撮影してみました・・・

どちらも同じ時代に生まれて日本のモータリゼーションを支えて来た車ですね。

私の子供の頃(幼稚園に入園した頃かそのすぐ前くらいかな!?)父親が初めて買ったのがスバル360でした

この車は普通の屋根付きのボディでしたが事故車を直した物で雨が降ると雨漏りをしたらしく早々に同じ車に買い替えたらしいです。

確か最初に来たのは出目金と呼ばれる最初期モデルで薄い水色だった様な記憶が有ります

次に来たのがクリーム色と言うか黄色みの有るグレーという感じの塗色で一般的な顔にマイナーチェンジした後の車(ボンネットはスリット入りでテールランプは小さな物だった)だった様な記憶が有りますね。

今でも私の古いアルバムをめくるとこの車の写真が出てきます。

私の家にキャロルが来たのはず~っと後の事で

既に旧車の仲間入りをした頃だったと思います

確か3台有りましたね・・・

1台は現在製作中の物と同じ位の年式、もう2台は後期型でその内の1台はグレーと明るい小豆色のツートン、もう一台はブルーメタに塗った部品取りでした。

ア~懐かしいな・・・(笑)