梅原猛氏は、妄想を「直感」と呼ぶという発明をし、その「直感」に基づく記述で満たした『隠された十字架』をベストセラーにすることによって、古代史については空想に基づく大胆な説を大げさに書いても良いのだとする風潮を作りだしました。梅原氏のもう一つの発明は、事実の間違いを指摘されても、自分の説に対する本質的な反論になっていないと言い張って推し通すという手法です。この手法の後継者が、自分の太子虚構説に関する学問的な反論は一切ないと断言し続けている大山誠一氏です。

文献や先行研究を重視せず、思いつきで書く梅原氏の姿勢を厳しく批判した一人が、古代史学者の直木孝次郞氏(1919-2019)でした。直木氏は、『わたしの法隆寺』(塙書房、1979年)、『法隆寺の里』(旺文社文庫、1984年)などで梅原説を批判したのち、「法隆寺は怨霊の寺か-梅原猛氏『隠された十字架』批判-」(歴史教育者協議会編『危険な日本史像とその背景』、あゆみ出版、1986年。後、『直木孝次郞古代をかたる9 飛鳥寺と法隆寺』吉川弘文館、2009年に再録)において、さらに詳細に論じるに至りました。というのは、梅原氏が、事実誤認を指摘した直木氏や田村圓澄氏や坂本太郎氏の反論にきちんと答えようとしなかったためです。

梅原氏は、『隠された十字架』に続いて古代史に関する本を次々に刊行したうえ、『聖徳太子』4巻(小学館、1980~85年)を出しますが、その第一巻の冒頭で、現在の法隆寺は和銅年間(708~715)の再建であって、「子孫二十五人が虐殺されたこの地において、聖徳太子一家の怨霊を鎮魂するために建てられた寺である」(8頁)という自説について、「この説は、今はあまねく知られているが、根本的な反論は、まだでていないと思う」(同)と述べています。

そして、「私の著書にたいする反論は、すべて部分に偏している。多くは多少調子にのって私がいいすぎた言葉じりをとらえて難じたもの」(9頁)にすぎず、法隆寺がどんな寺かを「己の問題として問う姿勢がまったくといってよいほどない」と断言します(10頁)。つまり、「多少調子にのって」間違いを書いても、それは些細な点なのだから批判しても部分的な反論にすぎず、これまでの研究は法隆寺を「己の問題として」問うていないから不十分だというのです。

実際には、本全体が「調子にのって……いいすぎた」ものになってますし、「多くは~難じたもの」とある以上、一部は本質的な批判もあったことになりますが、それについては知らんぷりをするのです。「己の問題として」問うていないというのは、客観的に論じるばかりで、自分の「直感」を強く打ち出してないということでしょうか。直木氏は、「法隆寺は怨霊の寺か」において、梅原氏のこうした対応は「学問に対する誠実な態度ではない。普通はこれを逃げ口上という」(95頁)と批判しています(『危険な日本史像とその背景』所載の文では「強弁にすぎるのではないか」[60頁]となっていましたが、それ以後も誠実な応答がないので、再録する際、強い調子に書き改めたのでしょう)。

その直木氏が問題としている多くの点の中で最も重要なのは、大げさな調子で書かれた『隠された十字架』の中でも最もおどろおどろしい描写で話題になった箇所、すなわち、太子と同一視される夢殿の救世観音像について「光背が直接、太い大きな釘で、仏像の頭の真後ろにうちつけられている」(新潮社、初版、398頁)と断定し、怨霊が活動しないようにするための「呪詛の行為」だと説いた箇所でしょう。梅原氏は、「それは想像するだに恐ろしいことである。ここまできて、私の筆も恐ろしさにふるえる。全く恐ろしいことであるが、この恐ろしいことが事実なのである」(399頁)とあおっています。釘は「頭の真後ろから深く突き刺さっている」(404頁)のだそうです。

呪いの釘を打ち込んでいるところを見たような書きぶりですね。おそらく、氏にはその光景が目に浮かんだのでしょう。「あとがき」によれば、連載をしている際は、「ひどく高ぶった気持の中で、筆が自ら、走っていくという思いであった。三日で百五十枚、一日に八十枚も書けることがあった。私が書いているのではなくて、何かが私をして書かしめているのではないかという気さえした」(417頁)そうです。基本文献や先行研究など確かめず、怨霊に憑依されるまま書きまくったんでしょう。

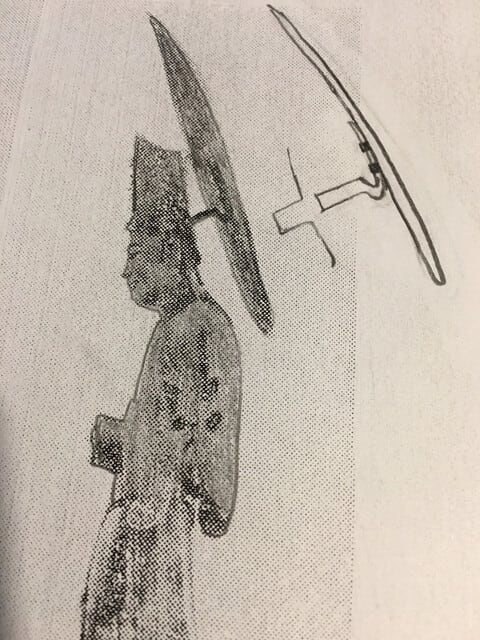

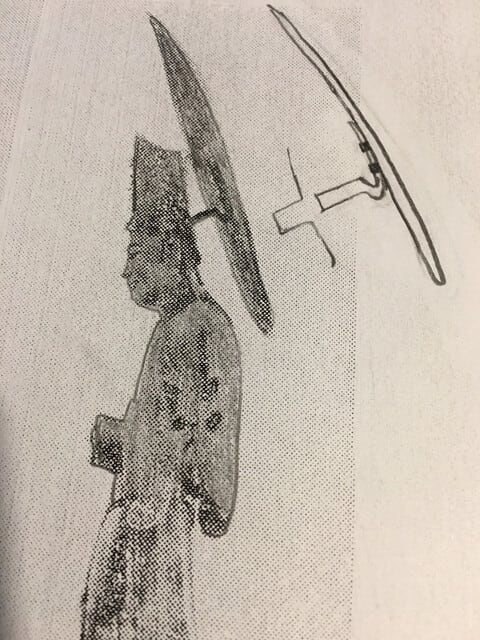

しかし、直木氏は、『奈良六大寺大観』第4巻、久野健・田枝幹宏『古代朝鮮仏と飛鳥仏』、村田治郎・上田照夫・佐野辰三『法隆寺』などによって、釘をうちこんでいるのではないことを説明します。これは、像の後頭部にあらかじめ作られた四角いほぞ穴に 」の形をした銅製の金具の水平部分を差し込み、その金具の垂直の部分を光背に付けられた2個の半円形の金具にさしこんで止めているだけなのです。以下は、上の『法隆寺』(毎日新聞社、1960年)の図版121などに基づいて私が作成した図です。こうした光背の止め方は、他にも例があるそうです。

いや、ここまできて、私の筆も恐ろしさにふるえます。こうしたデタラメを書いた梅原本がベストセラーになり、今でもこの説を信じてネットなどで紹介している人がいるという、この恐ろしいことが事実なのです。

なお、梅原氏は本質的な反論はまったくないと胸をはっているものの、実は重要な主張を変えています。『隠された十字架』では、太子の怨霊しか問題にしていなかったにもかかわらず、上で触れた『聖徳太子』第一巻では、古代では怨霊になるのは殺された人などだけだといった批判を考慮したのか、いつのまにか法隆寺は「聖徳太子一家の怨霊を鎮魂」する寺だと前から論じていたことになっているのです。恐ろしいですね。梅原氏の記憶が都合良く変容したのは、怨霊の呪いによるものなのでしょうか。

なお、この記事を書くにあたって、ネットの状況はどうか検索してみたところ、梅原氏の主張を真に受け、「梅原説に対する学界の反論はないため、定説になっていると見てよい」などと書いている記事も複数見受けられました。そうした中で、落ち着いた調子で学術的な批判をしていたのは、梅原氏が亡くなった際、仏教新聞である『中外日報』紙に美術史研究者の大橋一章先生が寄せた「『隠された十字架』をめぐって」(こちら)でした。

文献や先行研究を重視せず、思いつきで書く梅原氏の姿勢を厳しく批判した一人が、古代史学者の直木孝次郞氏(1919-2019)でした。直木氏は、『わたしの法隆寺』(塙書房、1979年)、『法隆寺の里』(旺文社文庫、1984年)などで梅原説を批判したのち、「法隆寺は怨霊の寺か-梅原猛氏『隠された十字架』批判-」(歴史教育者協議会編『危険な日本史像とその背景』、あゆみ出版、1986年。後、『直木孝次郞古代をかたる9 飛鳥寺と法隆寺』吉川弘文館、2009年に再録)において、さらに詳細に論じるに至りました。というのは、梅原氏が、事実誤認を指摘した直木氏や田村圓澄氏や坂本太郎氏の反論にきちんと答えようとしなかったためです。

梅原氏は、『隠された十字架』に続いて古代史に関する本を次々に刊行したうえ、『聖徳太子』4巻(小学館、1980~85年)を出しますが、その第一巻の冒頭で、現在の法隆寺は和銅年間(708~715)の再建であって、「子孫二十五人が虐殺されたこの地において、聖徳太子一家の怨霊を鎮魂するために建てられた寺である」(8頁)という自説について、「この説は、今はあまねく知られているが、根本的な反論は、まだでていないと思う」(同)と述べています。

そして、「私の著書にたいする反論は、すべて部分に偏している。多くは多少調子にのって私がいいすぎた言葉じりをとらえて難じたもの」(9頁)にすぎず、法隆寺がどんな寺かを「己の問題として問う姿勢がまったくといってよいほどない」と断言します(10頁)。つまり、「多少調子にのって」間違いを書いても、それは些細な点なのだから批判しても部分的な反論にすぎず、これまでの研究は法隆寺を「己の問題として」問うていないから不十分だというのです。

実際には、本全体が「調子にのって……いいすぎた」ものになってますし、「多くは~難じたもの」とある以上、一部は本質的な批判もあったことになりますが、それについては知らんぷりをするのです。「己の問題として」問うていないというのは、客観的に論じるばかりで、自分の「直感」を強く打ち出してないということでしょうか。直木氏は、「法隆寺は怨霊の寺か」において、梅原氏のこうした対応は「学問に対する誠実な態度ではない。普通はこれを逃げ口上という」(95頁)と批判しています(『危険な日本史像とその背景』所載の文では「強弁にすぎるのではないか」[60頁]となっていましたが、それ以後も誠実な応答がないので、再録する際、強い調子に書き改めたのでしょう)。

その直木氏が問題としている多くの点の中で最も重要なのは、大げさな調子で書かれた『隠された十字架』の中でも最もおどろおどろしい描写で話題になった箇所、すなわち、太子と同一視される夢殿の救世観音像について「光背が直接、太い大きな釘で、仏像の頭の真後ろにうちつけられている」(新潮社、初版、398頁)と断定し、怨霊が活動しないようにするための「呪詛の行為」だと説いた箇所でしょう。梅原氏は、「それは想像するだに恐ろしいことである。ここまできて、私の筆も恐ろしさにふるえる。全く恐ろしいことであるが、この恐ろしいことが事実なのである」(399頁)とあおっています。釘は「頭の真後ろから深く突き刺さっている」(404頁)のだそうです。

呪いの釘を打ち込んでいるところを見たような書きぶりですね。おそらく、氏にはその光景が目に浮かんだのでしょう。「あとがき」によれば、連載をしている際は、「ひどく高ぶった気持の中で、筆が自ら、走っていくという思いであった。三日で百五十枚、一日に八十枚も書けることがあった。私が書いているのではなくて、何かが私をして書かしめているのではないかという気さえした」(417頁)そうです。基本文献や先行研究など確かめず、怨霊に憑依されるまま書きまくったんでしょう。

しかし、直木氏は、『奈良六大寺大観』第4巻、久野健・田枝幹宏『古代朝鮮仏と飛鳥仏』、村田治郎・上田照夫・佐野辰三『法隆寺』などによって、釘をうちこんでいるのではないことを説明します。これは、像の後頭部にあらかじめ作られた四角いほぞ穴に 」の形をした銅製の金具の水平部分を差し込み、その金具の垂直の部分を光背に付けられた2個の半円形の金具にさしこんで止めているだけなのです。以下は、上の『法隆寺』(毎日新聞社、1960年)の図版121などに基づいて私が作成した図です。こうした光背の止め方は、他にも例があるそうです。

いや、ここまできて、私の筆も恐ろしさにふるえます。こうしたデタラメを書いた梅原本がベストセラーになり、今でもこの説を信じてネットなどで紹介している人がいるという、この恐ろしいことが事実なのです。

なお、梅原氏は本質的な反論はまったくないと胸をはっているものの、実は重要な主張を変えています。『隠された十字架』では、太子の怨霊しか問題にしていなかったにもかかわらず、上で触れた『聖徳太子』第一巻では、古代では怨霊になるのは殺された人などだけだといった批判を考慮したのか、いつのまにか法隆寺は「聖徳太子一家の怨霊を鎮魂」する寺だと前から論じていたことになっているのです。恐ろしいですね。梅原氏の記憶が都合良く変容したのは、怨霊の呪いによるものなのでしょうか。

なお、この記事を書くにあたって、ネットの状況はどうか検索してみたところ、梅原氏の主張を真に受け、「梅原説に対する学界の反論はないため、定説になっていると見てよい」などと書いている記事も複数見受けられました。そうした中で、落ち着いた調子で学術的な批判をしていたのは、梅原氏が亡くなった際、仏教新聞である『中外日報』紙に美術史研究者の大橋一章先生が寄せた「『隠された十字架』をめぐって」(こちら)でした。