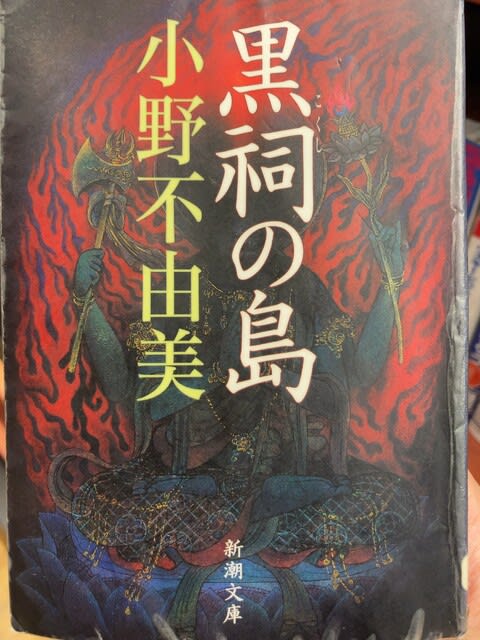

うわぁー

これ読みたかったんだー。

な2022年1月の直木賞受賞作。

電車広告は偉大だな。

分厚いけれど一気に読めてしまう。

既読感があると思ったら

のぼうの城にまぁ似てる。

近江の国が舞台だが

百地三太夫は出てこない。

中国故事の矛盾を

日本の戦国に場面を移した

砲術vs城壁の熱い戦い。

熱すぎて時折目頭が熱くなる。

戦国末期の15年のみ存在し

関ケ原前哨戦となった

「大津城の戦い」を描いたもの。

京極高次と立花宗茂という

珍しい武将が出てくるのも面白い。

よくあるっちゃよくあるし

王道っちゃ王道の定番エンタメ作品なのだが

熱くならずいられない。

実写化を前提に書かれた作品のように思えるので

しゅららぼん、

翔んで埼玉2に続く琵琶湖作品として

ぜひ映画館でお会いしたいものだ。