炮烙を奉納したあと、壬生狂言を見たいと思ってましたが

先ずは、本殿にお参りです。

壬生寺会館前で、壬生狂言の拝観を並んで待っています。

この会館の2階が壬生狂言の鑑賞席になっていました。

会館の後ろなので見えませんが、大念佛堂(重要文化財)で2月の節分の前日と

当日の2日間は無料で開催されます。 午後1時から8時まで、毎時0分の開演で

壬生狂言30番のうち「節分」を8回上演します。

大念佛堂 (重要文化財)は、安政3年(1856)の再建で、狂言堂とも呼ばれ

この建物の2階部分で壬生狂言が演じられます。 本舞台、橋掛かり以外に能舞台

で見ることのない「飛び込み」や「獣台」などの構造になっている建物です。

「壬生狂言 解説」を購入しました。

大念佛堂に入ると残念ながら写真は禁止でした。

これは「壬生狂言 解説」を買ったときの紙袋です。

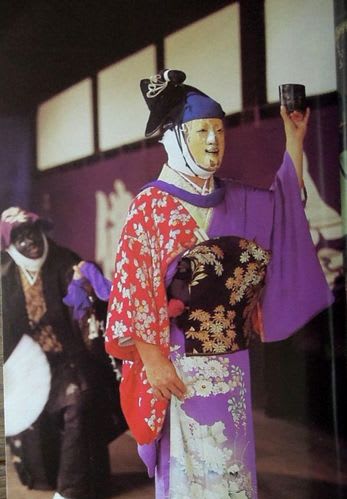

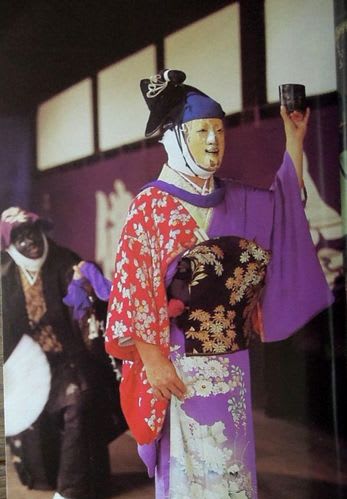

壬生寺の壬生狂言は、京の三大念仏狂言の一つで

鎌倉時代に円覚上人が念仏を無言の仮面劇に仕立てたのが始まりとされます。

写真は「壬生狂言 解説」より

4月21日から29日に毎日の序曲として演じられる「炮烙割(ほうらくわり)」では、節分に参拝者が厄除けを祈願し奉納した炮烙を、舞台から落として次々に割っているところです。 写真は「壬生狂言 解説」より

「壬生狂言 節分」の上演が終わり、壬生寺会館の2階に出ると

5時からの上演を並んで待っている姿(写真左)がありました。

先ずは、本殿にお参りです。

壬生寺会館前で、壬生狂言の拝観を並んで待っています。

この会館の2階が壬生狂言の鑑賞席になっていました。

会館の後ろなので見えませんが、大念佛堂(重要文化財)で2月の節分の前日と

当日の2日間は無料で開催されます。 午後1時から8時まで、毎時0分の開演で

壬生狂言30番のうち「節分」を8回上演します。

大念佛堂 (重要文化財)は、安政3年(1856)の再建で、狂言堂とも呼ばれ

この建物の2階部分で壬生狂言が演じられます。 本舞台、橋掛かり以外に能舞台

で見ることのない「飛び込み」や「獣台」などの構造になっている建物です。

「壬生狂言 解説」を購入しました。

大念佛堂に入ると残念ながら写真は禁止でした。

これは「壬生狂言 解説」を買ったときの紙袋です。

壬生寺の壬生狂言は、京の三大念仏狂言の一つで

鎌倉時代に円覚上人が念仏を無言の仮面劇に仕立てたのが始まりとされます。

写真は「壬生狂言 解説」より

4月21日から29日に毎日の序曲として演じられる「炮烙割(ほうらくわり)」では、節分に参拝者が厄除けを祈願し奉納した炮烙を、舞台から落として次々に割っているところです。 写真は「壬生狂言 解説」より

「壬生狂言 節分」の上演が終わり、壬生寺会館の2階に出ると

5時からの上演を並んで待っている姿(写真左)がありました。