山縣有朋の三庭園は、椿山荘、無鄰菴、そして古稀庵。今年、春も無鄰菴に行ったが古稀庵は初めて。

山縣有朋の史跡探訪ブログ愚記事;

京都・無鄰庵:1度目;2006年、2度目;2016年、3度目;2021年

1.箱根板橋駅、2.古希庵、3.皆春荘、4.老欅荘(ろうきょそう)、5.城山四丁目、6.小田原高校・相洋高校、7.東海道線跨橋、8.小田原城、9.旭丘高校付近、10.小田原駅

■ 1.箱根板橋駅、2.古希庵

古稀庵は山縣有朋終焉の地である。

古稀庵(こきあん)は、1907年(明治40年)に、神奈川県足柄下郡大窪村(現:神奈川県小田原市板橋)に建てられた、政治家・山縣有朋の別荘である。

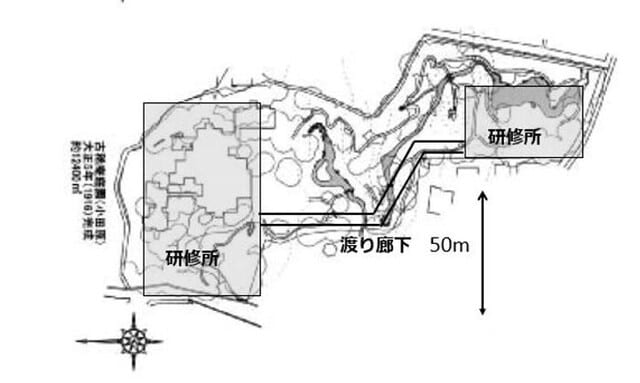

神奈川県足柄下郡大窪村板橋の、南向きの傾斜地に立地。総面積約11,630平方メートルの中に、和風木造平屋建の本館、伊東忠太設計の木造二階建の洋館、ジョサイア・コンドル設計のレンガ造平屋建の洋館等の建物と、入口に茅葺屋根の門、面積約4,600平方メートルの庭園により構成されていたとされる。

古稀庵の庭園

特に庭園については、庭園好きの山縣がその築造に心血を注ぎ、日本古来の「山水回遊式庭園」の形式をあえて採らず、作風の主題を「自然」、とりわけ「水流」に求めた「自然主義的庭園」の形式を京都別邸・無鄰菴に続いて採ったとされる。その庭園は、高低差14.9mの間に上段の庭、中段の庭、下段の庭等といった形で構成され、その高低差を巧みに利用した流水や、洗頭瀑、聴潭泉といった滝を配したことが特徴として挙げられる。同じく山縣の所有であった東京・目白の椿山荘や、京都の無鄰菴と共に、近代日本庭園の傑作とする評価もある。 (wiki)

■ 2.古希庵 ⇒ 3.皆春荘

皆春荘は、第23代内閣総理大臣の清浦奎吾(肥後出身)によって明治40年(1907年)に土地が購入され、清浦の別邸として建てられたものです。その後、大正3年(1914年)に南に隣接する古稀庵と総称される山縣有朋の別邸の別庵として編入されました。山縣の小田原別邸は、古稀庵のほか、皆春荘、暁亭により構成されていましたが、当時の場所に残る建物は皆春荘が唯一となっており、板橋地区の歴史的風致を構成する優れた意匠の数寄屋建築とされることから、平成28年(2016年)3月に本市の歴史的風致形成建造物に指定されました。なお、ほかの別邸は解体、市外へ移築されています。

主屋は、座敷棟、玄関、台所棟、離れ棟、納戸棟から成り、面皮付部材、絞り丸太、曲線を用いた垂壁等の数寄屋風建築の特徴を随所に見ることができます。

また、庭園はほかの邸宅と同様に山縣が自ら作庭を指揮したと伝えられる自然を重視したものとなっています。かつては、各部屋から相模湾や箱根山を借景とした眺望を楽しめました。さらに、庭園内に流水を設けるために水源として山縣水道を開き、庭園の北東より南西にかけてせせらぎを造っており、現在も形を残しています。 (出典:小田原市)

■ 3.皆春荘 ⇒ 4.松永記念館/老欅荘(ろうきょそう)

■ 4.松永記念館 ⇒ 5.城山四丁目 ⇒6.小田原高校・相洋高校 ⇒7.東海道線跨橋

▼ 6.小田原高校・相洋高校

▼ 7.東海道線跨橋

■ 小田原城

▼ 天守閣からの眺望

■ 9.旭丘高校付近 ⇒ 10.小田原駅

■ まとめ

小田原市

板橋、城山、城内、栄町