愚記事: 新入生ねこ来ました。

うめちゃんです。生後3-4ヶ月くらいかな。こないだまでAさんちの庭でノラをしていました。風邪をひいています。お鼻ぐすぐす、くしゃみ連発です。

雌だけど、勝気です。既存ねこに、しゃーしゃー言って勝っています。

2004年秋に生まれたうめちゃんは申年。御年、12歳。

人間に例えると64歳 [1]。 だから、まだ、年金はもらえません。

うめちゃんは、歯がほとんどないのに、カリカリが大好きです。そして、最近はこれもお気に入り。

[1]

■ ブログ開設から4,444日

愚記事: 新入生ねこ来ました。

うめちゃんです。生後3-4ヶ月くらいかな。こないだまでAさんちの庭でノラをしていました。風邪をひいています。お鼻ぐすぐす、くしゃみ連発です。

雌だけど、勝気です。既存ねこに、しゃーしゃー言って勝っています。

2004年秋に生まれたうめちゃんは申年。御年、12歳。

人間に例えると64歳 [1]。 だから、まだ、年金はもらえません。

うめちゃんは、歯がほとんどないのに、カリカリが大好きです。そして、最近はこれもお気に入り。

[1]

■ ブログ開設から4,444日

■ 今週の看猫

■ 今週の武相境斜面

■ 今週の花

■ 今週のデマ 北大はそんなには広くない

https://twitter.com/hita_sas/status/768097714894548992

これがとても拡散していて、おいら最初、拡散先で見つけた。拡散させている人は「ネタ」と気づいてなかった。

おいらも、最初、少し騙されて、ぎょっとした。気を取り直して、ちゃんと地図で確認したら、デマ (ネタ)と気づいた。

若い頃は、札幌駅から北18条駅まで、普通に、歩いた。北大沿いのその通りは古本屋が点々とあったのだ。

■ 今週の昭和の成仏のために、あるいは、思いかけない、ビンゴ!、あるいは、「恵」と「栄」の間、そして、余計な、A「作」

今週、十勝花子さんが死んだという報道があった(google)。

昔、特に関心もなかったが、名前が変なので覚えた。十勝花子というのだから、道産子なんだろうな思っていた。

話は変わって、1980年代中半、EPOを知った。この時の印象は、「十勝花子さんに似てるなぁ」と思ったこと。

そして、今日、十勝花子さんのwikiを読んでいて、知ったさ。 EPOと十勝花子の本名は同性同音名なのだ。支那文字が違うだけ。 変な名前の裏には極めて普通の名前があり、やっぱ、世の中はこんなもんだろうな、と変な名前のおいらは気づいた。

補遺; シラブル数はひとつ増えるが、 Sato o A %$

■

| 日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2016.08.26(金) | 560 | PV | 143 | IP | 5726 位 / | 2585654ブログ |

| 2016.08.25(木) | 535 | PV | 136 | IP | 6499 位 / | 2585008ブログ |

| 2016.08.24(水) | 489 | PV | 183 | IP | 4818 位 / | 2584347ブログ |

| 2016.08.23(火) | 485 | PV | 171 | IP | 5053 位 / | 2583670ブログ |

| 2016.08.22(月) | 362 | PV | 160 | IP | 6582 位 / | 2583035ブログ |

| 2016.08.21(日) | 710 | PV | 188 | IP | 5117 位 / | 2582244ブログ |

| 2016.08.20(土) | 621 | PV | 136 | IP | 6906 位 / | 2581662ブログ |

| 日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2016.08.14 〜 2016.08.20 | 4316 | PV | 975 | IP | 6001 位 / | 2581662ブログ |

| 2016.08.07 〜 2016.08.13 | 3432 | PV | 861 | IP | 6982 位 / | 2577087ブログ |

| 2016.07.31 〜 2016.08.06 | 2651 | PV | 700 | IP | 8603 位 / | 2572233ブログ |

2013年秋 (愚記事より)

老舎は1966年8月24日に、今は埋め立てられてもうない、北京の太平湖に投身自殺し、翌25日早朝発見された。ちょうど50年前の今日だ。

清朝の旗本(旗人 [google])の息子[1]として北京に生まれた満州族の老舎は、抗日戦争中は北京を離れ、一時は、英国、シンガポール、米国に滞在した。周恩来に請われて中共支那に帰国。作家活動を行う。毛沢東とも会って、作家業の方針のお伺いをもらっていた。

[1] 父親は自らの満州族がつくった清朝の旗本、八旗軍の兵士だ。つまり、清朝の えすたぶりっしゅめんと サマだ。 ただし、門番だ。しかも、代々読み書きができなかった (愚記事)

その死の直前の老舎を見かけたという証言がある;

一九六六年八月二十四日の昼近く、私は北京市街の北にある太平湖公園で、老舎と出会った。彼は、その夜、その湖に身を投げた。

(中略)

太平湖は、私の家にも近く、静かな所だったので、よく散歩に行った。二十四日は、友達も一人一緒だった。手入れもされていない湖には、人影がほとんどない。岸には柳が植わり、ぐるりと湖を取りまいて、水面には緑の影を落としている。柳の緑が濃いあたりには、漁民の網が干してあった。彼が歩いてきたとき、私は気がつかなかった。ちょっと変な老人だと思っただけだ。少し足を引きずり、ゆっくりと歩いていた。清潔な服を着て、顔が少し腫れている。眼鏡はかけていなかった。手には、その後、目撃者の証言にも出たあの巻紙が、確かに握られていた。彼も、私たちのことを気にとめなかった。何かを考えているような目をしていた。次第に遠ざかっていった。そのとき、友人が気づいた。「おい、いまのは老舎じゃないか?」。「まさか?似てないよ」。友人は、間違いないと断言した。私たちは、前日の二十三日にあった事件を知らなかった。

陳凱歌、『私の紅衛兵時代』

陳凱歌は、老舎の死を「自殺という手段で謀殺された」と書いている。

老舎の「自殺」の原因のひとつの解釈としてこういうのがある(吉田世志子、『「百家斉放」から「反右派闘争」の中の老舎 -1957年の『茶館』を中心として―』 元ファイル);

つまり、1954年に毛沢東が「百家斉放・百家争鳴」の方針を打ち出した。さらに中国共産党中央は「整風運動の指示」を出し、共産党員以外の人間に共産党の官僚主義を批判するよう指示した。ちなみに、老舎は共産党員ではなかった。1957年、老舎は代表作のひとつである『茶館』を発表。この『茶館』の発表に先立ち、老舎は毛沢東と懇談し、質問している。そして1957年、「反右派闘争」が始まった。この時、老舎は、右派とされた丁玲、呉祖光を批判してしまうのだ。

そして、1966年初夏文革勃発。そして、盛夏の8月 17日のプロレタリア文化大革命慶祝会、紅衛兵百万人が毛沢東を仰いだ熱狂を、老舎は激烈な「反右派闘争」が始まったと悟っただろう。そして、今度は自分が右派として糾弾されたのだ。1957年に右派を批判した自分が今度はやられる立場となった。吉田世志子は書いている;「1957年は加害者として、1966年は被害者として、本質的には同じ事象の両面に立ち会ってしまったことになる。このとき、老舎のなかに忽然と悟るものがあったのではなかろうか。」

そうなのだ。老舎は毛沢東のこおろぎのけんか遊び[2]に気づき、とてつもない嫌悪感を持ったのだ。嫌悪の対象は毛沢東とその支持者たちばかりでなく、こういう自分に嫌気がさしたのだろう。だから、自殺に至ったのだ。

そんなに数は見ていないが、老舎の写真で歯を見せて笑っているのはこれのみである;

[2] (愚記事より)

「老舎先生」

と私は、黙ってじっとこっちをみておられる先生の前で、折り目正しく訊ねた。

「私は、中国の古道具屋で見つけて買ってきたという一個の木壺をみたことがあります。たずねてみると、それはこおろぎを飼う容器で、喧嘩をさせて遊ぶらしい。中国ではむかしから、そのような風習があったのでしょうか」

「ありました」

水上勉、御明察だな。

台風一過で空がきれいになったらしく。今夜、この夏、初めて、輝く白鳥座に気づいた。

■ 50年前の今日、1966年8月23日、北京の国士監街、孔子廟前庭で老舎が紅衛兵のつるし上げに遭う。

この日、紅衛兵たちは(反動文化の象徴である)京劇の衣装を孔子廟で焼こうとした。京劇の衣装を北京市文化局にトラックで取り (強奪し) に行った。その際、物質である京劇の衣装を焼くだけでは物足りないと思ったらしく、北京市文化局にいた生きた人間を生贄として拉致した。その時、北京市文化局に居合わせたのが北京市文連主席も担っていた老舎だった。

熱狂した無知な少年たちは、貴重な舞台衣装を地球上から消してしまえと叫びながら、文化局の指導者を二、三人引っ立て、ついでに吊し上げようとした。市文連は文化局のすぐ側なので、ついでに市文連でやり玉にあげられていた、著名文化人にも手を伸ばしたのである。市文連であった父は、親しい友人と指導幹部が次々に名指しされるのを見て、自分から進み出た。彼の潔癖さは最も敬愛すべき点かもしれない。がそれが命取りとなってしまった。

現場で指揮にあたっていた北京大学の女子学生は、父を見ると大声で叫んだ。

「こいつが老舎ょ。文連の主席、反動のオーソリティー。さあ乗せて!」

舒 乙 (著, 原著), 林 芳 (原著, 翻訳) 、老舎最後の二日、 『文豪老舎の生涯』

老舎は孔子廟行きのトラックに乗ってしまったのだ。

むのたけじ が死んだと、知る (google)。

むのたけじ; 愚ブログが呪うあの朝日新聞の、しかも、日帝瓦解時に在籍していた新聞記者である。

いか@様野郎やペテン師に限りない関心を抱くおいらの関心ずんぶつが、むのたけじであった。なぜか、ここ数年、活発な活躍を繰り広げ、驚いていた。

敗戦で朝日を自主的に去るむのたけじに、朝日新聞を去らない同僚たちは「家族もいるし、露頭に迷うし...」と残留したと回顧したと、おいらは記憶している(引用根拠なし)。 そうなんだよ、朝日新聞記者なんて、そういう連中だ。

朝日新聞といえば、時流のおためごかし的大義を唱えては、商売してきたやつらだ。

宗主国米国が嘯く"民主主義"の体制下では 、民主主義を! (← 今です。)

大日本帝国後期の大衆社会では、戦争翼賛を! (← 戦前です。)

(愚記事)

そして、おいらは、こいつは、ペテン野郎に違いないと、30年前から、直観していた。

このおいらの30年来の邪推的直観を実証的に研究する論文を、数年前、ネットで見つけた。

これだ ↓

渡辺牧 翻身論序説 -日本ファシズム期におけるあるジャーナリストの生き方の事例分析を中心に ―

報知から朝日新聞社会部に転じたむのは,太平洋戦争開戦までの約1年間を「自分がどんな仕事をしたのか莊漠としている」(むの〔1964:46〕)と回想しているbl941年,外相松岡洋右は,防共枢軸の強化を策し,さらに日ソ中立条約を結んだが,6月22日,ドイツ軍は独ソ不可侵条約を破りソ連に侵入,「独ソ開戦は松岡の世界情勢認識に重大な錯誤のあったことを暴露」(むの〔1964:47〕)した。23日朝,むのは松岡と単独会見,夕刊トップに記事を執筆したが,後に彼は,このとき松岡が何を語ったか思い出せない,と回想し,「時代の流れと,おのれ自身の生存と,どこにも接点のなかったせいか」と述べている。開戦までの日々について「外界の出来事は自分とは関係なしに通過していくようだった」,「職業上の早耳で局面の-切迫を知り得ても,日本が米英に真っ向から戦いをいむと予想できる実感は少しもなかった」と述べている(むの〔1964:47〕)

って、いうか、おいらが言いたいことは、「むのたけじ!、おまい、都合のいい思い出しか言ってないだろう」、ってこと。

そういう点が現在の御都合主義が得意の「リベラル」さまの体質と合致するのであるから、むのたけじはリベに需要があるのだろう。

どうしても語っておきたいことと喧伝しするのは、どうしても隠しておきたいことの蔽[おお]いを確かなものにするためであったのだ、とおいらは邪推している。

■ 補遺 松岡洋右が会った男たち;

愚記事より

松岡に、「ヒトラーやスターリンとの関係を問い糾すこと」ができなかったのは、超人的能力を求めることなので、置いていくが、

後世に、その取材内容について何も伝えないのが、むのたけじ、である。

■ 今週の看猫

■ 今週の武相境斜面

■ 今週の花実

■ 今週の昭和の成仏のために

日本兵を癒した幻のアイドル雑誌 軍発注のグラビアが心の支えだった というネット情報を見ていた。

わぉ!誰だろ、この人?と思った。 そして、わかった。 これが原節子だった。 こんなかわいかったのだ。今の若い人は知らないだろう。30年前の"今の若い人"だったおいらもよく知らない。

30年前は"今の若い人"だったおいらは言葉でしか知らなかった、原節子。東京物語など映画も未だ見ていない。もっとも、ついこの前まで生きていたのだが。おいらが"今の若い人"だった頃、日帝系残存女優で筆頭の李香蘭は支那名を捨て、倭人姓を名乗り、あまつさえ、ぬっぽん国選良さまとしてご活躍。その御尊顔をおいらは御拝見させていただいだいた。

一方、。おいらが"今の若い人"だった頃、原節子は既に伝説の人であった。つまりは、ひろひとさんより相当早く、御隠れあそばしていたのだ。ここで御隠れとは、文字通りの御隠れである。一時、1980年代中半、写真週刊誌に抜かれ話題となった。このとき、おいらが印象深かったのが、この写真週刊誌が抜いた老女の同定(=その老女が確かに原節子さんであること)したのは川崎敬三[wiki]さんであった。おいらは、川崎敬三さんが、同定したのをテレビでみた。今思えば、川崎敬三さんになぜそんな能力と権限があったのか不思議ではある。

■ 今週の、日本国憲法書いたのは私だ!

語るに落ちる(=今まで”それを、米国政府超首脳がいっちゃぁ、お終 [しま] いょ”というタブーを、あっさり、言うこと」)。

おいらは、知ってた。 知ってた。 知ってた。 中学生の頃から知ってた。

そして、中学生の頃から知ってた、日本では、「それを、いっちゃぁ、おしめえょ~」ということであるとを。

端的に云って、それ(=現行憲法はマッカーサー憲法であり、それを発布したのはひろひとさんであること[1])を口にすることはタブーだったのだ。米占領軍が憲法改正を命じたことは隠蔽はされてはいなかった。隠蔽というより、タブーだった、あるいはそんなこというのは野暮だという「空気」。

事実、学校の社会科の副読本には、「憲法は誰が書いたのであるかなんてことより、内容こそが重要です!」と書いてあった。

[1] これをおいらは、H&M体制(ひろひと&マッカーサー体制)と秘称している。

ありがとう!ミスター、トランプ!

「日本の憲法は米国占領軍が書いたものだということを理解していない」のはわれらが日本国民なのです!

つまり、これは、日本国民はミスター、トランプなみの頭脳の持ち主どもであるということである。

そして、このH&M体制(ひろひと&マッカーサー)を民主制に基づき国民の多数の意志で支えたのがLDP (=愚記事呼称:LDP=liberal democrazy democracy party = 放埓衆愚党 自由民主党)に他ならない。CIAからカネももらっていた。 民主制、マンセー!

ご指摘ありがとう、米国民主党!

■ 今週のGMC

今週、つまりは敗戦の日を迎えた、われらがおまぬけなぬっぽんで、これまた誰よりもおまぬけなおいらが聞いた言葉;

西部邁と小林信彦がそれぞれ別のメディアの場において、われわれは後続の世代から「GMC=give me chocolate!」の世代と云われるが、自分は絶対そんなことはなかったと、聞かれもしないのに、言っていた。

そんな個人的自慢は知らないが、

トランプなみの頭脳の持ち主どものわれわれぬっぽんずんが言ったとされるのは;

GMC=give me constituion! である。

マッカーサー憲法を発布するひろひとさん

もちろん、本当は、"空爆民主主義"="原爆民主主義" である。

■

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)

| 日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2016.08.19(金) | 804 | PV | 189 | IP | 3614 位 / | 2581109ブログ |

| 2016.08.18(木) | 470 | PV | 130 | IP | 6396 位 / | 2580419ブログ |

| 2016.08.17(水) | 453 | PV | 98 | IP | 9336 位 / | 2579682ブログ |

| 2016.08.16(火) | 455 | PV | 136 | IP | 6203 位 / | 2578964ブログ |

| 2016.08.15(月) | 600 | PV | 136 | IP | 6249 位 / | 2578238ブログ |

| 2016.08.14(日) | 913 | PV | 150 | IP | 5231 位 / | 2577643ブログ |

| 2016.08.13(土) | 960 | PV | 170 | IP | 4368 位 / | 2577087ブログ |

| 日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2016.08.07 〜 2016.08.13 | 3432 | PV | 861 | IP | 6982 位 / | 2577087ブログ |

| 2016.07.31 〜 2016.08.06 | 2651 | PV | 700 | IP | 8603 位 / | 2572233ブログ |

| 2016.07.24 〜 2016.07.30 | 3566 | PV | 867 | IP | 7109 位 / | 2566899ブログ |

愚ブログでたびたび言及している針生一郎(関連愚記事群)。主記事は、2015年春の仙台での『わが愛憎の画家たち; 針生一郎と戦後美術 』(愚記事)。その頃から針生一郎の本を少し読み始め、針生一郎が1973年というとっくに絶頂を過ぎた文革見学のため中国に行ったと知る(関連愚記事; 1973年針生一郎訪中ご一行さま11名のうち、あと1名がわからない )

一方、30年前から名前は知っていたが、ただのバカ左翼だろうと思って(関連愚記事;[呉智英]津村の問題だ。[絓秀実]津村の問題なんだよ。)、全くその本を読んだことがなかった津村喬。今では、1968年のイデオローグ[Google]とされているらしい。

なお、針生一郎は晩年のインタビューで、「美共闘だけじゃない全共闘のシンパあるいは元締めみたいに見られた時期がある」と回顧している。

針生:無本の本を読むというものの延長なんです。美術も演劇も。僕はかなり読むんですよね。絵なら絵、あるいはその作家の文章ももちろん。だから昔は美術 の方が手間と時間がかかるという感じだった。中間点を言えば、美共闘だけじゃない全共闘のシンパあるいは元締めみたいに見られた時期がある。例えば60年 安保あるいは70年のベトナム反戦運動、全共闘の頂点みたいなときには、僕は文芸評論家でも美術評論家でもなくて、政治思想を語るためにNHKとか朝日新 聞とかマスメディアの第一線に引っ張り出されるということが多かった。ところが浅間山荘事件というので、あれから全共闘の転向が始まったと言われますが、 マスメディアの方も、彼は全共闘寄り過ぎるというので、少なくとも政治や思想に関してはパージした。あるいは文学に関しても。だけども美術というのは、大 阪の万博あたりを契機としてその頃から企業メセナ、あるいは政府の文化芸術予算みたいなものがかなりあった。美術というのは一点売れれば100万くらいの 金が動いたりするので、コレクターあるいは美術館、パトロンが成立する場合に、資本や権力と無縁ではありえないわけだ。そういう社会制度にわたる面を論じ るのは、僕しかいないというところがあって、僕は浅間山荘前後だってテーマを自分で限定した覚えはないんだけど、むしろマスコミによって美術批評家として もりたてられたという実感がある。

(針生一郎オーラル・ヒストリー 2009年2月28日)

さらには、『1968年の世界史』(出版元紹介site)という本において、「日本の68年 【「全共闘」・「美共闘」 の可能性と問題点】」という項を針生一郎が担当していると今知った。

ところが、1968年革命研究家の絓秀実さんの『革命的な、あまりに、革命的な』(略して、革あ革というらしいが)には、針生一郎の名は一度でるのみ。それも、赤瀬川原平の模型千円札裁判の弁護側証言者として、滝口修三、中原祐介とひとからげにされて言及されているのみである。一方、2012年の『反原発の思想史』には反博運動、つまり1970年の大阪万博反対運動に針生が関与していることなどが言及されている。つまりは、絓秀実さんの津村喬言及に比べ、針生一郎の扱いは軽い。

万博、裏の顔; でも、裏の顔があったとは、今回、実際に行って、初めて知った。

そして、ふたりは接点があったと知る;

文化革命塾は七三年夏に、新日本文学会の講座として出発した。

新日本文学会というのは敗戦直後にできた文学者の団体で、宮本百合子や中野重治が中心になってよびかけたものだ。つまり、共産党系の文学者団体としてできたものだった。それが六〇年代になって共産党の眼に余る政治主義的ひきまわしと対決して絶縁した。花田清輝が編集長として中心的な役割をしていた時期もあり、武井昭夫が強力なイニシャティヴを発揮していたときもある。

私はたしか七一年ころに、深い考えもなく誘われて参加した。(中略)

私がもう少し実感をもって新日本文学会にかよえたのは、文革塾の時期だった。文革塾「紀要」のあとがきから引用する。

「針生一郎氏が、一時期隆興を見た大学解体=自主講座運動の全体としての退潮と日本文学学校[新日本文学会が運営する]の停滞の現実の中で、私塾運動が大きな意味をもちうるのではないかと提案したのがキッカケで、それをまず講座の形で実験してみようとしたのである。明治前半期には、官製普通教育を民権派の私塾派の私塾が圧倒していた。維新そのものが、既成のコミュニケーション秩序をうちやぶる教育革命なしにはなかった。今日における、われわれ自身の文化革命とはなんだろうかということを徹底的に語れる場をもつことで、次の時代への文化・教育戦線のありかたを展望してみたい、というのがこの新たな私塾運動の狙いであった。針生氏からのお誘いを受けて私も参加し、”針生・津村塾”として発足した。

津村喬、第5章 革命のメディアからメディアの革命へ、『全共闘 持続と転形』、1980年、五月社

それにしても、林彪が死に、毛沢東とニクソンが野合し、毛沢東主義を自称する連合赤軍による浅間山荘銃撃戦とその後に判明したリンチ殺人が明らかになった1973年に、まだ、文化大革命路線を信じていたのだ。

万博が終ったあとに、国鉄がはじめた「ディスカバー・ジャパン」の一大キャンペーンは、この資本と広告による民族の大量移動を恒常化するこころみといえます。それは直接には、アメリカの長距離バスの「ディスカバー・ジャパン アメリカ」の猿真似ですが、そこではもう日本のどこにも失われた故郷や辺境のイメージと、伝統的な情緒をもつ文化遺産と、Gパンやミニ・スカートの若者たちの姿が、川端康成の本をもじった「美しい日本と私」というキャッチ・フレーズと組みあわされています。

針生一郎、 日本人にとって自然とは何か (初出1971年)、 『文化革命の方へ』(1973年)

当時のテレビCMの動画がnetにあった;

他のバージョンもある。当時の若手アーティスト系タレントがモデルだったようだ。今も活動しているところがすごい。国鉄は解体したが、彼らは生き残っているのだ。

この「ディスカバー・ジャパン」は米国製ということは、極最近であるが、針生一郎の『文化革命の方へ』を読んで(愚記事;再見! 針生一郎)。

⇒ Google画像 [discover America]

さて、最近このことに言及している人を見つけた;

広告批評懇談会は広告業界の内部の人とデザイナー、コピーライター、文芸批評家などが集まって企業が自分をどう見せたがっているか、何を隠したがっているかを研究しました。その時代に話題になった「モーレツからビューティフルへ」「あなた大変 電気が来ない」などを「企業の文学」としてどう読むかを研究しました。そして最初の焦点を当時の国鉄の「ディスカバー・ジャパン」に当て、それが「日本イデオロギー」をどのようにとりあげて、とくに若い女性に無自覚に押し付けようとしているかを暴露しました。川端康成のノーベル賞談話のタイトル「美しい日本の私」は「美しい日本"と"私」に一字違いで使われました。山口百恵は「いい日旅立ち」の歌を歌いました。民宿に指導された「東京人向けの料理」までがひとつのキャンペーンに使われていました。国民意識の形成です。

津村喬、 新版 まえがき、 『戦略とスタイル 増補改訂版』、2015年

この「ディスカバー・ジャパン」に言及する文章は1971年に出版された『戦略とスタイル』(「1968 年最大のイデオローグ」といわれる著者の代表作 [新版広告惹句])が最近、増補改訂され再出版された版のまえがきにある。1971年に出版された『戦略とスタイル』について当時の状況などを説明している。

おいらが、ぎょっとしたのは、「(大阪)万博」と「山口百恵・いい日旅立ち」のギャップである。

たしかに、おいらのかすかな記憶でも、「ディスカバー・ジャパン」と云えば山口百恵の「いい日旅立ち」という連想はある。1980年間近の頃と記憶している。でも、針生の文章では(大阪)万博の年=1970年とある。そして、上記YouTubeもそうだ。

調べた。wikipedia = [いい日旅立ち]。 国鉄の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンは10年続いたのだ。そして、「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンにも2時代あるとのこと。「一枚のキップから」キャンペーンと「いい日旅立ち」キャンペーン。おいらがかすかに覚えているのは、「いい日旅立ち」キャンペーンなのだ。

■ まとめ

上記、1970年のCMを見て、終戦直後のパンパンのねぇちゃんかと思ったょ。

1970年の日本ってこんなんだんったんだろうか? びっくりした。

今日、おいらは、日本を発見した。

▼ 補遺

recover Japan で画像検索すると、⇒ こうなる。

ネット上でパクった画像

つくば時代、常磐線ワンカップ大関伝説はよく聞いたが、実際、おいらが見たことは1度もない。

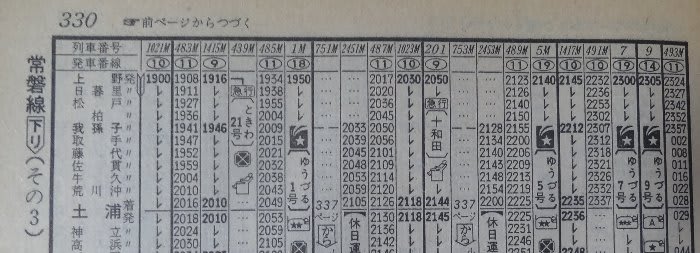

■ 1983年、夜は1時間に1本

これもネット上で知った情報。常磐線、昔は本数少なかった。

1983年の時刻表を調べた。19:00以降は上野発の(今で云う快速)列車は1時間に1本。

なんと、普通列車の便数と寝台特急ゆうづるの便数がほぼ同数。

1983年は筑波万博 [関連愚記事群] の2年前。筑波大学(最寄り駅:荒川沖)は開学している。

もっとも、別途、常磐線・普通(当時の呼称は国電)が取手まであった。「国電」で我孫子あるいは取手まで行って、我孫子発の列車に乗ればから土浦へ行けたはず。つまり、当時の土浦への便数は事実上1時間に2本。

現在は19:00以降は1時間に4本程度。