AFC Champions League, Final 2nd Leg

Urawa(JPN) 1 v 0 (Aggr 2 v 1) Al-Hilal FC(SAU) @ Saitama Stadium 2oo2, SAIATAMA(HOME)

ここ数年はミシャ式サッカーでリーグを席巻しながら数々のビッグゲームで苦杯を舐め続け、「シルバーコレクター」などと揶揄された、ミシャ前監督の下に集まった今の浦和のメンバーにようやくビッグタイトルを獲らせることができて本当に感無量でした。一晩明けて試合終了直後の阿部主将の涙やヒーローインタビューでのラファの涙を見てあらためてタイトル獲得を実感しました。アルヒラルさんは総じて個々の技術もオーガナイズされた攻撃も非常にレベルが高く、浦和は防戦を余儀なくされる場面が目立ちました。そういう意味ではACLファイナリストに相応しい好チームでしたが、1stレグも2ndレグも試合が終盤に差し掛かると如何せんラフプレーに走りがちで、特にこの試合での退場劇は愚かとしかいいようがないもので、メンタル面でやや弱さがあったと言えるのかもしれません。

この試合で何と言ってもまずびっくりし、少々心配になったのは1stに続いての左SB宇賀神のスタメン起用でした。1stでは後半こそやや改善したものの前半ではチンチンにやられていたので意外でしたが、いろいろな話を総合すると選手サイドからの申し出によるものだったようですね。その宇賀神はこの試合では危ない場面も数少なく、1st後半に建て直したことでチームとしてある程度手ごたえを感じていたということなのでしょうね。中盤では柏木と青木のダブルボランチで長澤がやや前目で4-2-3-1っぽい布陣に見えましたが、その長澤が試合開始早々前線でのボール奪取からシュートを放つ場面もありました。

浦和は1st前半で引きすぎて押し込まれた反省を活かして引き続き前目からプレッシャーをかけていき、1st前半であれだけ脅威だったアルヒラルのサイド攻撃(特に左サイド)は封じることに概ね成功していました。ただ、それでもアルヒラルさんは見事なパスワークやぬるぬるっとしたドリブルで中央突破してきてチャンスメイクしていました。特にアルドサリ選手にゴール正面で華麗なダブルタッチからバーをかすめるようなシュートを放たれた場面やミレシ選手のシュートミスに救われた場面は少々肝を冷やしました。

浦和の攻撃は開始早々に前目でのボール奪取からのものを除けばパスは繋がらずビルドアップにも苦心。相変わらず1トップの興梠は孤立気味でなかなかゴールに近づくことができませんでした。それでも浦和は時には体を張りながらゴールを守り続けてスコアレスのまま時間が推移していき、1stでゴールを決めたシリア代表FWハルビン選手も負傷で退いてしまい、ゴールを獲らないと勝てないアルヒラルはこの試合でも次第に焦りを募らせイライラ度合いを高めていきます。

浦和は74分に宇賀神→マウリシオで槙野が左SBにスライドします。79分にはアルヒラルが置かれた状況的に全くもって理解に苦しむ愚行でアルドサリ選手が2枚目の警告を受けて退場。我らが浦和レッズの場合必ずしも数的有利が文字通り有利になりよい結果に結びつくイメージが余りない(笑)にせよ、彼方の選手たちを意気消沈させるという意味では小さくないものだったのかもしれません。このあたり含め冷静にこの試合を裁いてくれたのはさすがイルマトフさんという感じでしたね。

そして土壇場の88分に武藤が前線に蹴り込んだボールにラファが反応。相手DFとうまく体を入れ替えて(相手CBがクリアを空振りしたのですね)裏抜けして鬱憤を晴らすような鮮やかなシュートをゴールに突き刺して更に優位に立ちます。各種情報によれば後半30分あたりに興梠とラファのポジションを入れ替えていて、結果ラファが最前線にいたために生まれたゴールだったのでしょう。

ただ、この時点ではそれでも1ゴールを許せばたちまち延長に持ち込まれる状況だったわけで、ここ数年浦和が同じような状況に晒された時のことを思えば全くもって予断を許さないシチュエーションだったはずですが、個人技で脅威を与えられる選手が退場し、その上失点まで喰らい意気消沈してしまったのかアルヒラル側のその後の攻撃も迫力を欠き、結局最後まで肉弾戦に負けることもなくそのまま試合終了。1stで奪ったアウェイゴールの利を生かして極めて現実的な試合運びをした浦和に凱歌。

POM(青島ビール賞)は決勝ゴールのラファが獲得。録画したもので試合後のインタビューを確認したら彼もまた涙を流していたのですね。ACL準決勝や決勝ではいつに増してのテンションの高さが際立っていましたが、今回の決勝ではピッチ外でもいろいろ騒動があり、一層期すものがあったのだと思います。中東や中国方面から熱い視線が送られていそうなのはやや心配なところですが(笑)、準決勝決勝4試合での3ゴールの大活躍はお見事という他ありません。

そして大会MVPは浦和の太陽柏木陽介。Twitterでも申しましたが、本人も言っている通り他に相応しい選手がいるのかもしれませんが、個人的にこれは非常にうれしかったです。浦和加入後決してチームとして順風満帆だったわけではない中、時にはファンやサポーターとぶつかったりもがき苦しみながらもずっと走り続けてきた彼がビッグタイトルを獲り、その上MVPをとって少しは報われたような気がするからです。そもそも、パフォーマンスだって十分MVPに相応しいものだったと思います。

英国から浦和に帰ってきてくれた阿部主将にもようやくビッグタイトルを獲らせてあげられて本当に本当によかった。彼がトロフィーを掲げた瞬間は現地で思わず涙ぐんでしまいましたが、帰ってきて録画をみたところ、試合終了後に本人も泣いていたことを知りまたまた涙でした。

筆舌に尽くしがたい美しい光景でした。

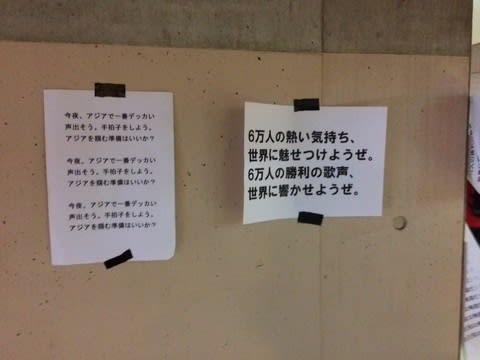

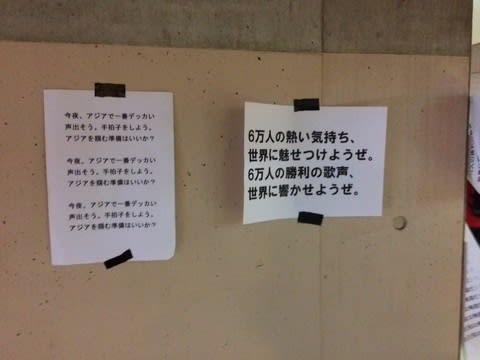

そしてアジアの舞台でもお約束(笑)

これは半分類推ですが、今回ACLを再び獲れたのは、継続してACLに出場することでチームとしてクラブとして経験値を着実に積めたことも小さくなかったのではないでしょうか。そういう意味で来季のACL出場権をとれなかったことは非常に痛いですね。一ファンとしても、余り情報のない他国のクラブとのH/Aでの対戦というACLのステージで戦う浦和の姿が見られないのは寂しい限りです。

そしてそのように継続してACLに出られたのは他でもないミシャ監督の功績ですし、何よりやはりこのチームの土台はミシャさんの美学にあり、その上に堀さんのプラグマティックなサッカーが加わった結果の今回の戴冠だろうと思います。ミシャさん、杉浦さんはじめ前政権のスタッフの皆さんの仕事がこれで少しでも報われたのなら嬉しいのですが。

そしてその堀監督の来季続投が本日になって発表されました。ACL戴冠において堀さんの功績は小さくなく(試合後の選手のコメントからもそれはわかります)、また一時崩壊しかけていたチームを引き受け、それなりに建て直して降格の憂き目に遭わずに済んだこと等には大いに感謝する一方で、国内リーグでの浦和の低調な戦いぶりを見ると正直なところ現時点では手放しで喜んでよいものか、というところです。

ともあれ、まずは久方ぶりに浦和が出場する来月のFCWC@UAEを楽しみにしたいところです(リーグ戦はもうこれで終了でもいいかな(笑))実は昨年鹿島さんが大活躍したFCWCを録画したきり悔しくてずっーと見ることが出来ずにいたのですが、今回のACL戴冠によりようやく恐る恐る目を向けることができそうな気がしてきました…(笑)なお、今回FCWCの高額なチケットを買わなくて済む分は優勝記念グッズの購入に回したいと思います…。

AFCチャンピオンズリーグ 決勝 2ndレグ

浦和1×0アルヒラル@埼スタ