映画の話はここまでにしよう。私は「ある貴婦人の肖像」を観ていないのだから、勝手に『ある婦人の肖像』を映画にするときに、私ならどうするかということについて駄弁を弄してきただけだ。

ただし、『ある婦人の肖像』が映画化にふさわしい作品であることを、私は認めざるを得ない。多分私は近いうちに「ある貴婦人の肖像」を観ることになるだろう。

しかし、いわゆる文芸ものの映画が原作を超えることは不可能に近いことであって、もしそんなことが可能だとすれば、原作の質が相当に低いか、あるいは映画が原作の意図することを超え出るほどの製作意図を持っているというケースしか考えられない。

『ある婦人の肖像』は私が予想した以上に、ヘンリー・ジェイムズにとっての大傑作であり、それは心理小説的ではあるが、後期三部作のような異常な徹底性は持っていない。だから分かりやすいし、言ってみれば登場人物たちの行動がその心理のあり方とかけ離れてはいないのであって、この小説を19世紀後半の〝普通の小説〟として読むことは十分に可能なのだ。

だから『ある婦人の肖像』は映画にすることが可能だったのである。しかし、決して映画化できない部分が原作には存在しているし、それがなければ『ある婦人の肖像』はその価値を、映画にすべて吸収されてしまう程度の作品だということになる。

ヘンリー・ジェイムズは自分自身、この作品に後期三部作の中間に位置する『使者たち』に次ぐ評価を与えている。彼の評価は、この作品が『使者たち』のように大勢の人物を登場させながらも、極めて緊密な構成を保っている点にある。後期三部作の残り二作『鳩の翼』と『金色の盃』は登場人物が少なくて、ストーリーもそれほど複雑なものではなく、心理小説的実験を最大限行うにはよい条件を持っているが、その分長編としての重量感に欠ける。ヘンリー・ジェイムズの自己評価はかなり納得できる部分がある。

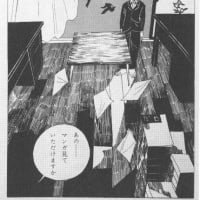

そして、ジェイムズが『ある婦人の肖像』の中でも最もよくできていると思っていたのは、第42章である。イザベルがある日の午後、ギルバートとマダム・マールが親密に話し合っている様子を思い出して恐怖の感覚を覚え、一晩寝ずに考えにふける場面である。

この章には会話がなく、イザベルはギルバートとの結婚生活を最初から振り返って思いをめぐらせながら、恐怖とともに何かを覚る。何かに気づくのである。地の文だけが延々と続いていく。そして分析的記述に終始するこの章を普通の読者は敬遠するだろう。

この章を最上の部分とするのは、いかにもヘンリー・ジェイムズらしいところであって、この部分は後期三部作で顕著になる心理分析的記述の前兆とも言えるのである。

しかもヘンリー・ジェイムズはこういう部分を、登場人物の独白として描くことは決してない。彼はその人物の〝視点〟に立って、作者として分析を続けていく。そして作者はイザベルと共にある了解に至る。イザベルは作者と共に〝知る〟のである。

このような二重性、後に『メイジーの知ったこと』で確立された二重性を、映画は決して描くことができない。映画では分析する主体としての作者を顕在化させることができないからである。

多分、映画にもこの場面は出てくるだろう。しかしそれはイザベルの独白としてしか描かれようがないし、フラッシュバックのように過去の場面が、もの思うイザベルの姿に挿入されてくるという、いかにも映画的な方法によってしか描きようがないのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます