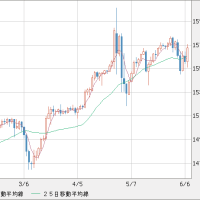

↑ USD/JPY(ZAI) ドルの上昇速度低下のトレンドを抜けず、米金利に比べオーバーシュート

ドルは110円とか、112円とかいう声が聞こえてきた。

最も怖いのはこうした瞬間である。

市場の常として、弛緩した見通しが語られる時こそ、

最も鈍重な投資家が慌てて行動する時であり、

往々にして市場反転の号砲となることがある。

市場の長期的なトレンドは概ねファンダメンタルズに基づいて決まるが、

短期的な動きは心理的要因(つまりは需給要因)によって決定される。

だから投資家は決して市場の動きに逆らってはならないが、

常に市場がオーバーシュートしていないかに警戒する必要がある。

市場の女神は人智を超えた笑みを浮かべ、

多数派の見通しを嘲笑うかのように遠くへ去ってしまう。

今、急激に円安を予想する者が増えている現状から、

当ウェブログは円高警戒の必要性をより強く感じている。

これほど円安が急激に進んだのに、輸出関連企業の株価の動きは鈍い。

国内では内需関連の筆頭である不動産の値動きが弱い。

インデックスだけが伸びるのは、外国人が先物で先導している証であり、

これが実体経済の成長の裏付けのあるリスクオンだと勘違いしてはならない。

(ついでに言えば香港が久々に大幅下落しているのも気になる)

「不思議なドル高だった。全員参加でドルが大きく動いたが、

新規材料もなく「思惑」としか言いようがない。

おまけに昨年末・年始のドル円及び東証の急騰急落の状況に似てきた」

「先週金曜には東証のインデックスが上がっているのに値下がり銘柄が多く、

無理をした強引な上昇に限界が見えてきたと言える。

FOMC前後のボラティリティ上昇に注意が必要だ」

「今回のドル円は昨年のように充分に力を貯めた末の上昇ではない。

上に抜けてしまった結果として起きた上昇だ。

従って、市場の均衡が崩れるとあっと言う間に足元をすくわれる」

と先週書いた。基本的な見方は今週も変わっていない。

「購買力平価で言えばドル円は90円台後半でしかないのだと言う。

米金利も低迷しているのにドル円が強含みで展開しているのは、

一言で言えば「思惑」である。外国人の「思惑」が集合すると市場が動く」

「ドル上昇を支えているのは「ドル先高観の強さ」である。

だから米金利の反発が鈍くてもドル買いポジションが増えるのだ。

勿論これも梯子を外されない限り、であるが。

この思惑が大きく崩れると、市場は間違いなく大きく動く」

「当ウェブログは「不況の株高」が来ると予想している。

これは輸出関連や外国人の買う銘柄ばかり上昇し、

内需関連が低迷する市況を想定するものだ」

「ユーロ売りポジションに隠れて注目されないが、

円ショートも久々の積み上がりで不吉にも2013年末の水準に近づいている。

(言う迄もないが、2014年に入ってこのショートポジションが重しとなったのである)」

「今の需給相場が外的要因依存で、腰の強い上昇ではないから尚更である」

「ドルの上抜けは想定外だったが、

クロス円や東証のモメンタムは明らかに不足している。

単に投機的ポジションが奏功しただけであれば続伸はできず、

元の水準に押し戻される筈である。今週の推移を注視したい」

「TPPが間に合いそうにないので、オバマ大統領が円安ドル高を牽制して

選挙で輸出増をアピールする可能性が高まってきていると判断する。

そうなれば、準公的資金であっても軽く粉砕されてしまう」

引き続き、米中間選挙前にグローバルマクロが

ひと動きして市場を攪乱するかどうかに注目している。

「グローバルマクロがまた動き始めた模様とか。

気を見るに敏な彼らのことだから、いかにもありそうな話だ」

「当ウェブログの市況観は彼らと屢々重なっている。

あとひと月の内に彼らが大きく動くと確信している」

「ひと相場つくるには、米中間選挙の円高アノマリーがあり、

欧州経済悪化の気配が濃厚で、ユーロが大きく下げそうな今が最適である」

9月第1週の動きは、軽い準備運動に過ぎず彼らの本格出動ではない。

「マレーシア航空機の悲劇によってロシア制裁強化は不可避となった。

ロシアとの取引の多い欧州経済にとっては重大な打撃となる」

「矢張り欧州経済が失速してきた。

EUもロシアも簡単に妥協できる筈がない。

またユーロの水準を切り下げて一時凌ぎをするしかあるまい」

という当ウェブログの見通しは維持している。

以前書いたように、まだ「影響が出始めているステージ」である。

一方、ムンバイの対香港での優位は定着した。

「南欧国債の利回りは異様に低い水準になっており、

何か想定外が起きると脱兎のようにマネーが逃避すると容易に予想できる。

これは突発的な円高を招く強力な要因である」

「ポルトガル以外にも銀行セクターが痛んでいる南欧国は複数存在しており、

「延焼」に敏感に反応する可能性が充分にある」

これまでの当ウェブログの見方も修正の必要はないと判断している。

グローバルマクロが大きく動く時機が近いと感じる。

「ここ暫く為替との連動性が薄れ、SP500指数に連動していた東証だが、

再び為替との連動を強め、NYに劣後し易い局面に入りつつあると判断する」

と書いた当ウェブログの見方も依然として維持する。

「通常の底打ちではガツン! と巨額の外国人買いが突然入ってきて、

驚いた売り手が急激な買い戻しを強いられる。

その後も継続的な資金が海外から入ってきてチャートに局面転換が刻印される。

具体的には下げ基調が反転して異なる角度のラインが形成される。

今回は買い戻しだけである。個別銘柄でも底打ち確認は多数派ではない」

「2005年の東証は米中間選挙をものともしなかったが、

当時は住宅ブームと中国経済の成長に助けられていた。

今年2014年はそのいずれも欠けている上に年頭は過剰期待だった。

外国人は見かけ倒しのアベノミクスの非力を見抜いている。

あらゆる面で2005年よりも状況が悪い」

「東証は1万5000円台を回復したが、半信半疑といった感じだ。

明確な底打ちをもたらす海外勢の巨額の買いではない。

上がっているから仕方なく買う、というスタンスである」

「ドルは米金利の反発が鈍く、依然として良い状況ではない」

「今月、来月と加速度的上昇トレンドを維持できれば話は別だが、

この可能性は今のところ低いと見ている」

と当ウェブログは書いてきたが、これらの見方も変わらない。

「佐々木融氏がロイターのコラムで「ドル96円説」を唱えている。

詳しくはそちらを参考にされたいが(熟読を強力に薦めておく)、

QEを巡り投資家が大挙してFRBの金融政策を先取りして動くため、

QE開始で金利が上昇し、QE終了で金利が低下するという

一見すると逆転した現象が起きてしまうとの見解だ」

「極めて合理的で、説得力のある説である。

氏の主張に従えば、米金利は2%近くにまで低下することになる」

「ユーロ高で欧州の対外購買力が増している筈なのに、

中国の欧州向け輸出は低迷している」

「東証は今年大きく下げてきた不動産が底打ちかと思える状況だが、

もう一段の下げを想定しなければならない可能性が高まってきた」

「内閣府が景況判断を引き下げている。

落ち込みは一時的ですぐ回復すると思い込んでいる向きが多いため、

もしそれが裏切られたら衝撃は大きい」

「アベノミクスの成長政策は「口先だけ」だと海外投資家には見抜かれている。

法人減税は株主を潤すので効果はあろうが所詮、成長性を高めない限定的なものに過ぎない。

再び米経済が加速してドル円が再上昇するまで大きな期待はできないと見ている」

「日本の個人投資家がユーロ買いを膨らませている一方で、

円高を見込む大口オプションの存在が指摘されているのも懸念材料だ。

(こうした場合、一般的に情報の精度と質に優るプロが勝つことが多い)」

という当ウェブログの想定を依然として維持している。

「低金利の環境下で米国株が伸びる一方で、

ドル円が停滞するため東証は劣後することになろう。

次元の低いアベノミクスで日本経済は着々と成長率予想が低下しており、

人口動態が健全な米経済と差が開きつつある点も痛い」

「連動している中国経済と豪州経済はすっかり停滞している。

2009年の際の力強さは完全に消滅しており別の経済圏のようだ。

こちらも東証の反発力を抑える要因である」

「ウクライナ問題がすっかり長期化の様相を見せているため、

ロシアとの取引が多いユーロ圏経済にじわじわ問題が波及し、

それが米経済にも影を落とすシナリオも懸念される」

「シリアに似た状況に見えるが、

ユーロ圏経済への悪影響はシリアの比ではない。

特にロシアに多額の投資を行っているドイツ経済への懸念が強まろう」

「ドルもダウも下落している場合、東証を支えるものは何もない。

スペックの売り仕掛けも鈍重な投資家の投げ売りも重なり易くなる」

「所詮、東証は外国人によって「作られた」相場に甘んじるしかなく、

彼らの集団心理や仕掛けによって振り回される運命にある」

「追加緩和は「単発」なのでスペックの売り崩しに対するカウンターとならなければ

たちまち寄ってたかって好餌にされてしまうのが目に見えている。

もっと市場センチメントが悪化してからでないと空砲になるから

いま追加緩和に期待するのは市場の駆け引きを分かっていない人間だろう」

「香港インデックスがムンバイに遂にキャッチアップされた。

市場を見る限りでは、中国の高成長は「終わった」と言えよう。

この市場の動きが、中印の成長率逆転を予言するものかどうか、注視したい」

「シリアには化学兵器の放棄という落とし所があったが、クリミアにはない。

従って、シリアのように急激に危機前の状況に復帰する可能性は極めて低い。

今回、米露とも大規模軍事介入は不可能である。

米軍はウクライナでロシア軍に対抗することは地政学的に不可能だし、

ロシア軍が大規模軍事加入を行えば米欧から強烈な経済制裁を受けて自国経済に大打撃だ。

だからロシアは口では平和を唱え、裏では覆面軍事介入を続けるだろう。

一方アメリカも妥協できない。オバマは弱腰として批判されており、

クリミア独立編入を座視したら欧州に批判されるだけでなく国内で袋叩きになる。

また、ウクライナ東部でロシアの影響を受ける勢力が一斉に蜂起し

次々と「クリミア化」を進めてウクライナを二分してゆくだろう」

「米露とも決め手を欠き相手の出方と国内世論を窺いながら

威丈高かつ慎重に度胸試しを続けることになろう。

経済制裁もブラッフをかませながら小出しにして

決定的対立をぎりぎりで回避しようとするだろう」

「ウクライナではクリミアの分離がほぼ既定事実となっており、

そうなるとウクライナの穀倉地帯や資源関連も分離工作の対象となるのは避けられず、

米欧露のパワーゲームと小競り合いの継続は必至である」

「緊急性が何一つない集団的自衛権の行使容認に血道をあげるという、

だらしなく弛緩し切った安倍政権の政治ゴッコが続く間に、

外国人投資家はアベノミクスを小馬鹿にし足蹴にし始めている」

「早くて今年、遅くともあと2年でアベノミクスなどという「次元の低い」バズワードが

ただの幸運に恵まれたキャッチフレーズに過ぎないことが発覚する」

「バフェットは「潮が引いて初めて、誰が裸だったか分かる」と言っていたが、

景気停滞や後退が起きて初めて、鈍い有権者は安倍政権の無力を悟るであろう」

「日本企業の決算数値を見て、今期の見通しの低さに懸念を持った投資家は多かろう。

昨年の増益を見て安心している愚か者は、根本的にリテラシーがないと考えてよい。

今の東証の沈滞は、必ず数ヵ月後の経済指標の悪化となって反映されることになる」

以上が、これまでの当ウェブログの見解である。

東証が今の堅調を維持できるかどうかには今のところ懐疑的である。

ウクライナでは再びきな臭い動きが出ている。

下の見通しも依然として維持している。

香港市場はムンバイから抜き去られてしまった。

「年初は1万3000円台までの調整は充分あり得ると考えていたが、

1月、2月と余りにも市況が悪くモメンタムが完全消滅したので、

今はその弱気すら修正せざるを得ないと考えている」

「市況悪化で、1万2000円台までの下落が視野に入ったと判断する。

東証ロングもドルロングも円ショートも刻々と状況が悪化している。

能天気で市場の怖さを侮った金融関係者の言葉を真に受けるからそうなるのだ。

最も動きの遅い投資家が恐怖に襲われた時、下落幅は予想外の大きさになる」

「今年はショートを適切に使わないとパフォーマンスが大きく低下する、

それが当ウェブログの見方である」

「株価は代表的な先行指標の一つであり、実体経済を先取りして動くものだ。

景況が持続的に改善している時期にこのような下落が起きる訳はない」

「世界経済の回復が緩慢である以上、2006年のような外需成長は期待薄であり、

内需落ち込みが予告されている以上、日本経済への急ブレーキと、

今迄は幸運に恵まれてきた安倍政権の転落は不可避である」

「市場の女神が微かに囁いているのを感じる。「Sell their Abenomics」と」

以下の当ウェブログの見解も維持している。

「ドル円やクロス円の年初の高値を奪回する

モメンタムが残っているようには到底見えない」

「ドル円もクロス円も頭打ちで上昇力が弱い。

特に問題はユーロだ。理由不明だが明らかに弱い。

何かユーロ圏に問題が発生しているのか注視したい」

「どうせドル高方向だろうと油断すること自体がリスク要因である」

「実際、ユーロ圏の指標が良い割にユーロは上昇していない。

市場参加者の考える水準が市場の現実から乖離し始めているのである」

「堅調すぎるほど堅調な市況、しかしそれだからこそ却って嫌な予感がする。

2014年は暢気な楽観論者がいきなり横っ面を張られるような

大波乱の年になるかもしれない」

「円安急伸は東証にとって強力な追い風であるが

その分、2014年の日本株のパフォーマンスが削られる可能性を見ておきたい」

「1月最初の週の暗雲漂う市況は、矢張り純朴で単純過ぎるリフレ派が

恥辱とともに滅ぶ前兆であると考えざるをえない」

「力を誇る者は力に滅び、富を誇る者は富に滅び、

市場を侮る者は市場に滅ぶ。これが万古不変の定理である」

「昨年末の先物主導の上昇と、記録的な円売りポジション残高のもたらした

「脆弱な高値」が急落をもたらしたのだ。市場の論理から言えばそうなる」

「市場心理の面においては、東証の活況を能天気に信じ込んでいた外国人投資家が

想定外の下落に慌てふためいて続々と悲観派に鞍替えしているのが現状である。

従って年初の日経平均1万6000円台の奪回には相当の時間を要する」

「この期に及んで強がって「年末に日経平均は1万8000円」と強弁する論者は

市場を全く理解していない。市場は愚かな人間よりも遥かに的確に未来を予見する。

年初からこの急落に襲われたという事実は、今年の景況が予想よりも悪いことを示唆する」

以上が当ウェブログの直近の見通しである。

「悪い円安」は暫く遠ざかったが、いずれにせよ

大勢の低所得者が苦しみ、じわじわと不満が安倍政権に向かうだろう。

「外国人にとって日本市場はいまだに「新興国」の部類である。

米市場と違って金融政策の効果は限定的で、

(幻覚を見ている日本人が多いが、真実は必ず明らかになる)

外乱要因による影響を受け易くボラティリティが高い」

「国内投資家のプレゼンスも大幅低下しており

回転が速く動きの俊敏な海外スペックに翻弄され易い」

「日本株下落や円高の時は口を極めて外国人を諸悪の根源のように罵った低能なメディアは

彼らが東証を大幅に押し上げると「アベノミクスのおかげ」と大本営発表の片棒を担ぐ。

健忘症の連中は、数年後にまた「外国人の日本売り」「投機」と批判するだろう。

お前達の言説の方が遥かに風見鶏であり投機的である」

「「悪い円安」の黒い影が刻々と接近していることを認識していない者が非常に多く、

2014年は前半でピークを付ける「二日酔い状態」になりかねない」

「ドル高円安が進行することで日本の輸入物価高・CPI上昇を招き、

スペックの仕掛けによる自己実現的な円安トレンド定着の可能性も見えてきた。

2013年前半にジョージ・ソロスが不吉な予言を行ったように、

「円安が止まらなくなる可能性」を見ておくべきである」

「財務省の法人統計で衝撃的な数字が出た。

米経済回復でドル高円安が進み輸出業に大きな恩恵が及んだにも関わらず、

日本企業の自己資本比率は過去最高の水準となったのである。

投資増の勢いは依然として弱く、人件費に至っては前年比で5%も減少している。

自民党政権と経済界が結託して労働者の実質所得を減らしていると考えざるを得ない」

「このような内向きの日本企業を優遇したところで、

日本経済が強く回復する筈がないのは火を見るよりも明らかである。

「成長率が低下しているにも関わらず政策に嘴を挟む大企業と癒着し、

経営層や株主ばかりに恩恵を及ぼす自民党の旧態依然の体質が露見する。

2014年に急落するのは間違いなく安倍政権の支持率である。

2015年にはリフレ派への評価は地に墜ち、アベノミクスは嘲笑の対象となろう」

当ウェブログの以上の見解も変更しない。

消費税引き上げの前迄は概ね変わらないだろう。

「機を見るに敏なエコノミストは、所謂アベノミクス効果と見えた現象が

米経済好転に支えられた偶然であることを示唆し始めている」

「東証急騰は、機を窺っていた海外ファンド勢の一斉突撃によるもので、

日米経済回復を当て込んだ「思惑」による作られた相場であるのは明白だ」

「ドルが100円に達するスピードが速過ぎたため、

今後は梯子を外される反落の可能性を見ておくべきである。

IMM通貨先物では再び円ショートポジションが積み上がってきており、

海外ファンド勢には相場を吊り上げて売り浴びせるだけの力がある」

と書いてきた当ウェブログの見解は今週も維持する。

…2014年は紛れもない「失望の年」になりかけている。

「市況を見れば分かるようにアベノミクスはもう既に過去の材料になった。

投資家の目はアメリカに集中している。

米経済指標を睨みながら前のめりな姿勢を強めるだろう」

「米経済が回復し日米金利差が拡大すれば

民主党だろうが自民党だろうが円安ドル高の恩恵で東証は上がるに決まっている。

所詮はアベノミクスの3本の矢など誤差の範囲に過ぎない」

「たとえ民主党政権が続いていたとしても円安に転換し、東証は上がったであろう。

しかしアベクロコンビがスタンドプレーに走ったせいで上昇が先食いされてしまい、

来年、再来年の株式のパフォーマンスは総じて低下せざるを得まい」

「上昇を先食いしたために東証の足元は脆弱になっている。

2014年、2015年には無理をした今年前半の報いで

相当厳しい市況になることは容易に予想される」

「論より証拠、IMFは今年の日本の成長率を2%程度、

2014年の成長率は鈍化して1%程度と予想している。

まさに「馬脚をあらわす」である」

「2015年以降は、安倍政権や黒田日銀が何と言おうが

マーケットはそれを嘲笑し完全無視して動くであろう」

「来年度、再来年度は上値が重い展開になると予想されるので、

今年度の内に打つべき手は打っておかなければならない」

「ドルへの資金回帰の奔流はドルを押し上げ円を沈ませる。

回り回って東証に資金を導く強力な援護射撃となろう」

「円安の援護のない東証は「片肺飛行」で

モメンタムが著しく失われることがはっきりした」

「中国があのベア・スターンズ破綻の段階に近いとバロンズが書いているそうだが、

個人的にはまだ2007年のパリバショックの前あたりだと考えている。

まだ市場に強い恐怖感は漂っておらず、警報は弱い」

「「VaRショック」の10年ぶりの再来も警戒される。

不動産セクターは安易に買ってはいけない。

安直な黒田バズーカが国債市場を壊してしまっているので

そのマグニチュードは予想外の域に達する可能性がある」

「IMFのブランシャール氏が所謂アベノリスクを事実上認め、

財政再建や構造改革を実現できなかった場合、投資家の信認が失墜し

世界経済のリスクとなる恐れがあると指摘した」

「参院選での野党の自滅で自民党の古い体質が墓場から蘇るだろうから

今後警戒すべきは「ねじれ解消リスク」である」

「自民党は歴史的に利益誘導・分配型の政党であり、

80年代以降の自民党政権の実績が証明しているように、

経済政策を成功させる力量に欠けることは明らかだ。

自民が参院選で盛大に勝てば勝つほど、次回の選挙は惨敗することになる」

「マーケットはねじれ解消で政治が安定すると見ているがそれは甘い。

ねじれを解消させてしまったために電力利権や道路利権等の抵抗勢力が続々と蘇り、

財政悪化と人口動態の劣化が容赦なく進むであろう」

「東京オリンピックは結構なことだが既に政治の道具にされている。

数値から見て成長率改善効果は殆どないに等しく、

歴史的教訓から考えて景況の落ち込みは必至である。

今の喜びが大きければ大きいほど、かつがれたと知った時の怒りは大きくなる」

当ウェブログは以上の見解を依然として維持している。

VaRショック再来は当面遠ざかったが、

輸入物価高、自動車関連ひとり勝ちの懸念が強まっている。

一方、長期金利の動きから見て「事実上のマネタイズ」との見方は的中しつつある。

「目先の円安に幻惑され、日本の将来に不吉な影がかかっている」

「当ウェブログが予測していた「悪い円安」が、異様な速度で到来することになる。

安倍・黒田コンビが市場を軽視したために、財政危機もほぼ確実に接近する。

「剣によって立つ者は剣によって滅びる」との箴言と同じく、

金融政策によって立つ者は金融政策によって滅びるのであろう」

「黒田総裁の「次元の違う」量的・質的緩和は、事実上のマネタイズである」

「日本の国債市場は再起不能になり、財政再建を果たす可能性はほぼ失われた」

「黒田バブルに便乗して億単位の稼ぎを得る者が続出するだろうが、

今から警告しておく。決して調子に乗って騒いではならない。

ツケを回された国民の強い怒りは決してそのような輩を許さないであろう」

一方、以下の当ウェブログの見解はほぼ的中と言えるだろう。

ユーロ大反転は確定した。

ここで言うゴールドはドル建ての想定であり円建てでは高値だが、

金利も配当も付かないゴールドを持つ理由は全くないので修正する必要は感じない。

FRBの緩和縮小観測で更なる下落の可能性が高い。

「ゴールドは「完全に終わった」と断言して良い」

「香港や上海市場を見ても分かるように、

今の中国では内需主導で高成長を持続するのは不可能である」

「円安は明確に日本経済にとってポジティブである」

「ユーロ圏は深刻な経済悪化ではないだろうが停滞は必至」

今年は苦難の始まりの年となるだろう。

危険な「悪い円安」の時代がもうすぐそこまで迫っている。

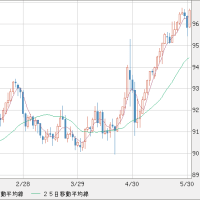

↓ EUR/JPY(ZAI) ドル高とECBの資金供給への失望を受け引き続き急速な買い戻しだが…

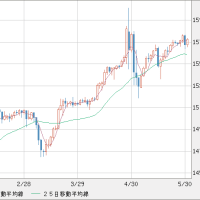

↓ GBP/JPY(ZAI) スコットランド独立の否決で反落、典型的な「セル・オン・ファクト」

一方的な動きが続いたが、金曜日に不吉な動きが出ていた。

特にポンドの動きが気になる。

依然として「思惑によるドル高に支えられているので楽観は禁物」である。

ドル急騰、FRBのより速い利上げペース見通しで(reuters)

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0HC2F320140917

水曜のFOMCの直後の市況。

リスクオンはその数時間前から始まっていたが、

FOMCでその動きに拍車がかかった。

冷静になれば全て「思惑」なので、前のめり過ぎて反動が来るのは確実である。

ユーロ圏国債利回り概ね上昇、長期資金供給オペ結果さえず(reuters)

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPKBN0HD2CW20140918

FOMCの翌日、ECBの資金供給は市場予想を下回った。

ECBはまだ「本気」ではないと市場が判断している訳だ。

これが週後半のユーロ高の主因であった。

円安進み一時109円台前半=NY外為(asahi.com)

http://www.asahi.com/business/reuters/CRBKBN0HE2H1.html

金曜日には所謂「材料出尽くし」で早くもポンドが急反落した。

「ファンダメンタルズ面などからドルの上昇は行き過ぎ」とあるが

チャートのテクニカル分析でも同様の結論となろう。

ドルはまだ分からないが、ユーロもポンドも売りの局面だ。

◇ ◇ ◇ ◇

注目銘柄、輸出関連はロングを維持しているがいつでも撤退できるよう警戒中。

竹内やマツダを超え、富士重工が急騰したのは驚きだった。

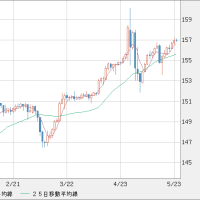

↓ 輸出関連(Yahoo.finance) 予想通り「大きくは取れない」結果に

富士重工(東証一部 7270) 467 → 670 / 573 → 1,283 / 1,938 → 2,563

2,267 → 2,947

マツダ(東証一部 7261) 232 → 306 / 178 → 275 / 87 → 217 / 130

298 → 314 / 332 → 425 / 380 → 522

(以降、5→1の株式併合)

2,497

竹内製作所(JASDAQ 6432) 636 → 1593 / 743 → 1,672 / 1,678 → 2,200 /

2,250 → 2,286 / 1,924 → 2,878 / 1,995 → 2,878

4,780

ユナイテッドアローズ(東証一部 7606) 1,044 → 1,215 / 1,087 → 1,284

1,146 → 1,526 / 1,341 → 1,752

1,906 → 3,160 / 3,410 → 3,650

4,025 → 3,345 / 3,780(ショート)

ユナイテッド(東証マザーズ 2497) 2,800 / 1,696

サンフロンティア(東証一部 8934) 61,600 → 114,600 / 77,700 → 154,100 / 88,300 → 154,100

トーセイ(東証一部 8923) 25,170 → 59,300 / 83,600 → 102,100 / 67,200 → 79,100 / 82,100 → 64,200

マネックスG(東証一部 8698)455 / 393 → 455 / 343(ショート)

丸紅(東証一部 8002) 404 → 437 / 453 → 587 / 450 → 587 / 542 → 608

494 → 577 / 540 → 577 / 541 → 602 / 529 → 602

489 → 706 / 518 → 706 / 705 → 752

東京建物(東証一部 8804) 298 → 312 / 277 → 413 / 541 → 615 / 857 → 923

1,128 /

昭和シェル石油(東証一部 5002) 987 → 1059 / 966 → 1008

716 → 723 / 688 → 1008

今週中に輸出関連は決済する予定。

円安頼りの増進だったため、不動産も限界が見えている。

↓ 不動産・証券(Yahoo.finance) UA、マネックス、東京建物はショート方向

8月の首都圏マンション発売戸数は半減 消費増税で6年ぶりの落ち込み(sankeibiz)

http://www.sankeibiz.jp/business/news/140916/bsd1409161535006-n1.htm

マンション関連はこのようにバブル崩壊が近い。

消費税10%に引き上げられるなら、その直前に断末魔の駆け込みが起きて、

そこで一巻の終わりだろう。今回のブームは前回よりも儚いものとなる。

間接税の税収を雇用・育児支援に投入せず高齢者三経費に蕩尽する、

愚かな自民党の判断のせいで内需に多大なる打撃が与えられている。

◇ ◇ ◇ ◇

【 いとすぎの為替ポジション 】

ポンドロングで大きく利益が伸びた。

しかし「セル・オン・ファクト」になっているので

目先は大きな材料織り込みによる急速な反落に注意。

2014/09/19 177.76 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

現在 > 139.87 ユーロ/円(損益111%)← 今年の損益率

177.52 ポンド/円

109.01 米ドル/円

◎ 2013年の損益率(手数料等除外)> 164%

◎ 2012年の損益率(手数料等除外)> 142%

◎ 2011年の損益率(手数料等除外)> 138%

◎ 2010年の損益率(手数料等除外)> 147%

◎ 2008年秋~09年末の損益率(手数料等除外)> 353%

▼ ポジション解消済み

2014/09/08 105.51 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/09/04 136.31 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/08/13 171.45 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/08/08 171.08 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/07/04 138.87 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/06/20 138.77 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/06/13 139.26 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/06/02 171.59 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/05/09 140.47 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/05/02 173.03 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/04/23 171.60 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/04/16 171.02 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/04/04 171.81 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/03/28 170.28 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/03/07 172.55 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/02/28 170.77 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/02/21 170.50 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/02/07 167.91 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/01/24 168.75 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/01/17 141.12 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/12/18 167.10 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/12/05 167.32 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/11/01 157.27 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/10/25 157.54 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/08/27 151.16 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/08/14 150.89 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/08/09 128.68 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/07/31 149.01 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/07/26 150.88 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/07/17 151.30 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/06/21 97.89 USD/JPY Lev ×2.0

2013/06/11 152.83 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/06/07 150.87 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/05/24 153.41 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/05/16 101.94 USD/JPY Lev ×1.5

2013/05/10 154.46 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/05/03 130.01 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/04/26 129.02 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/04/16 150.10 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/04/12 129.73 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/04/04 145.91 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/03/21 144.80 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/03/15 144.46 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/03/07 142.28 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/03/01 120.89 EUR/JPY Lev ×1.5

2013/02/13 124.85 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/02/08 125.97 EUR/JPY Lev ×1.5

2013/01/24 120.99 EUR/JPY Lev ×1.5

2012/12/26 136.78 GBP/JPY Lev ×1.5

2012/12/21 136.36 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/12/12 132.76 GBP/JPY Lev ×1.5

2012/11/29 131.44 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/11/09 126.37 GBP/JPY Lev ×1.5

2012/11/02 83.12 AUD/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/10/25 128.91 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/10/18 127.47 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/08/29 81.23 AUD/JPY Lev ×1.5

2012/09/12 125.27 GBP/JPY Lev ×1.5

2012/07/27 81.86 AUD/JPY Lev ×1.5

2012/08/15 123.83 GBP/JPY Lev ×1.5

…以下省略…

「ドルは米金利の反発が鈍く、依然として良い状況ではない」

というスタンスを維持。

クロス円はユーロ、ポンドとも高値から転落して売りの局面。

ドル円も上昇速度が速かったため、急反落に要警戒。

引き続きドル円100円割れの可能性は依然として残っている。

※ くれぐれも投資家各位で御判断下さい。

※ このウェブログを参考とし、めでたく投資収益を得られた方は、

収益への課税分を社会に貢献する組織・団体に寄付して下さい。

(当ウェブログのこちらのカテゴリーも御覧下さい。)

ドルは110円とか、112円とかいう声が聞こえてきた。

最も怖いのはこうした瞬間である。

市場の常として、弛緩した見通しが語られる時こそ、

最も鈍重な投資家が慌てて行動する時であり、

往々にして市場反転の号砲となることがある。

市場の長期的なトレンドは概ねファンダメンタルズに基づいて決まるが、

短期的な動きは心理的要因(つまりは需給要因)によって決定される。

だから投資家は決して市場の動きに逆らってはならないが、

常に市場がオーバーシュートしていないかに警戒する必要がある。

市場の女神は人智を超えた笑みを浮かべ、

多数派の見通しを嘲笑うかのように遠くへ去ってしまう。

今、急激に円安を予想する者が増えている現状から、

当ウェブログは円高警戒の必要性をより強く感じている。

これほど円安が急激に進んだのに、輸出関連企業の株価の動きは鈍い。

国内では内需関連の筆頭である不動産の値動きが弱い。

インデックスだけが伸びるのは、外国人が先物で先導している証であり、

これが実体経済の成長の裏付けのあるリスクオンだと勘違いしてはならない。

(ついでに言えば香港が久々に大幅下落しているのも気になる)

「不思議なドル高だった。全員参加でドルが大きく動いたが、

新規材料もなく「思惑」としか言いようがない。

おまけに昨年末・年始のドル円及び東証の急騰急落の状況に似てきた」

「先週金曜には東証のインデックスが上がっているのに値下がり銘柄が多く、

無理をした強引な上昇に限界が見えてきたと言える。

FOMC前後のボラティリティ上昇に注意が必要だ」

「今回のドル円は昨年のように充分に力を貯めた末の上昇ではない。

上に抜けてしまった結果として起きた上昇だ。

従って、市場の均衡が崩れるとあっと言う間に足元をすくわれる」

と先週書いた。基本的な見方は今週も変わっていない。

「購買力平価で言えばドル円は90円台後半でしかないのだと言う。

米金利も低迷しているのにドル円が強含みで展開しているのは、

一言で言えば「思惑」である。外国人の「思惑」が集合すると市場が動く」

「ドル上昇を支えているのは「ドル先高観の強さ」である。

だから米金利の反発が鈍くてもドル買いポジションが増えるのだ。

勿論これも梯子を外されない限り、であるが。

この思惑が大きく崩れると、市場は間違いなく大きく動く」

「当ウェブログは「不況の株高」が来ると予想している。

これは輸出関連や外国人の買う銘柄ばかり上昇し、

内需関連が低迷する市況を想定するものだ」

「ユーロ売りポジションに隠れて注目されないが、

円ショートも久々の積み上がりで不吉にも2013年末の水準に近づいている。

(言う迄もないが、2014年に入ってこのショートポジションが重しとなったのである)」

「今の需給相場が外的要因依存で、腰の強い上昇ではないから尚更である」

「ドルの上抜けは想定外だったが、

クロス円や東証のモメンタムは明らかに不足している。

単に投機的ポジションが奏功しただけであれば続伸はできず、

元の水準に押し戻される筈である。今週の推移を注視したい」

「TPPが間に合いそうにないので、オバマ大統領が円安ドル高を牽制して

選挙で輸出増をアピールする可能性が高まってきていると判断する。

そうなれば、準公的資金であっても軽く粉砕されてしまう」

引き続き、米中間選挙前にグローバルマクロが

ひと動きして市場を攪乱するかどうかに注目している。

「グローバルマクロがまた動き始めた模様とか。

気を見るに敏な彼らのことだから、いかにもありそうな話だ」

「当ウェブログの市況観は彼らと屢々重なっている。

あとひと月の内に彼らが大きく動くと確信している」

「ひと相場つくるには、米中間選挙の円高アノマリーがあり、

欧州経済悪化の気配が濃厚で、ユーロが大きく下げそうな今が最適である」

9月第1週の動きは、軽い準備運動に過ぎず彼らの本格出動ではない。

「マレーシア航空機の悲劇によってロシア制裁強化は不可避となった。

ロシアとの取引の多い欧州経済にとっては重大な打撃となる」

「矢張り欧州経済が失速してきた。

EUもロシアも簡単に妥協できる筈がない。

またユーロの水準を切り下げて一時凌ぎをするしかあるまい」

という当ウェブログの見通しは維持している。

以前書いたように、まだ「影響が出始めているステージ」である。

一方、ムンバイの対香港での優位は定着した。

「南欧国債の利回りは異様に低い水準になっており、

何か想定外が起きると脱兎のようにマネーが逃避すると容易に予想できる。

これは突発的な円高を招く強力な要因である」

「ポルトガル以外にも銀行セクターが痛んでいる南欧国は複数存在しており、

「延焼」に敏感に反応する可能性が充分にある」

これまでの当ウェブログの見方も修正の必要はないと判断している。

グローバルマクロが大きく動く時機が近いと感じる。

「ここ暫く為替との連動性が薄れ、SP500指数に連動していた東証だが、

再び為替との連動を強め、NYに劣後し易い局面に入りつつあると判断する」

と書いた当ウェブログの見方も依然として維持する。

「通常の底打ちではガツン! と巨額の外国人買いが突然入ってきて、

驚いた売り手が急激な買い戻しを強いられる。

その後も継続的な資金が海外から入ってきてチャートに局面転換が刻印される。

具体的には下げ基調が反転して異なる角度のラインが形成される。

今回は買い戻しだけである。個別銘柄でも底打ち確認は多数派ではない」

「2005年の東証は米中間選挙をものともしなかったが、

当時は住宅ブームと中国経済の成長に助けられていた。

今年2014年はそのいずれも欠けている上に年頭は過剰期待だった。

外国人は見かけ倒しのアベノミクスの非力を見抜いている。

あらゆる面で2005年よりも状況が悪い」

「東証は1万5000円台を回復したが、半信半疑といった感じだ。

明確な底打ちをもたらす海外勢の巨額の買いではない。

上がっているから仕方なく買う、というスタンスである」

「ドルは米金利の反発が鈍く、依然として良い状況ではない」

「今月、来月と加速度的上昇トレンドを維持できれば話は別だが、

この可能性は今のところ低いと見ている」

と当ウェブログは書いてきたが、これらの見方も変わらない。

「佐々木融氏がロイターのコラムで「ドル96円説」を唱えている。

詳しくはそちらを参考にされたいが(熟読を強力に薦めておく)、

QEを巡り投資家が大挙してFRBの金融政策を先取りして動くため、

QE開始で金利が上昇し、QE終了で金利が低下するという

一見すると逆転した現象が起きてしまうとの見解だ」

「極めて合理的で、説得力のある説である。

氏の主張に従えば、米金利は2%近くにまで低下することになる」

「ユーロ高で欧州の対外購買力が増している筈なのに、

中国の欧州向け輸出は低迷している」

「東証は今年大きく下げてきた不動産が底打ちかと思える状況だが、

もう一段の下げを想定しなければならない可能性が高まってきた」

「内閣府が景況判断を引き下げている。

落ち込みは一時的ですぐ回復すると思い込んでいる向きが多いため、

もしそれが裏切られたら衝撃は大きい」

「アベノミクスの成長政策は「口先だけ」だと海外投資家には見抜かれている。

法人減税は株主を潤すので効果はあろうが所詮、成長性を高めない限定的なものに過ぎない。

再び米経済が加速してドル円が再上昇するまで大きな期待はできないと見ている」

「日本の個人投資家がユーロ買いを膨らませている一方で、

円高を見込む大口オプションの存在が指摘されているのも懸念材料だ。

(こうした場合、一般的に情報の精度と質に優るプロが勝つことが多い)」

という当ウェブログの想定を依然として維持している。

「低金利の環境下で米国株が伸びる一方で、

ドル円が停滞するため東証は劣後することになろう。

次元の低いアベノミクスで日本経済は着々と成長率予想が低下しており、

人口動態が健全な米経済と差が開きつつある点も痛い」

「連動している中国経済と豪州経済はすっかり停滞している。

2009年の際の力強さは完全に消滅しており別の経済圏のようだ。

こちらも東証の反発力を抑える要因である」

「ウクライナ問題がすっかり長期化の様相を見せているため、

ロシアとの取引が多いユーロ圏経済にじわじわ問題が波及し、

それが米経済にも影を落とすシナリオも懸念される」

「シリアに似た状況に見えるが、

ユーロ圏経済への悪影響はシリアの比ではない。

特にロシアに多額の投資を行っているドイツ経済への懸念が強まろう」

「ドルもダウも下落している場合、東証を支えるものは何もない。

スペックの売り仕掛けも鈍重な投資家の投げ売りも重なり易くなる」

「所詮、東証は外国人によって「作られた」相場に甘んじるしかなく、

彼らの集団心理や仕掛けによって振り回される運命にある」

「追加緩和は「単発」なのでスペックの売り崩しに対するカウンターとならなければ

たちまち寄ってたかって好餌にされてしまうのが目に見えている。

もっと市場センチメントが悪化してからでないと空砲になるから

いま追加緩和に期待するのは市場の駆け引きを分かっていない人間だろう」

「香港インデックスがムンバイに遂にキャッチアップされた。

市場を見る限りでは、中国の高成長は「終わった」と言えよう。

この市場の動きが、中印の成長率逆転を予言するものかどうか、注視したい」

「シリアには化学兵器の放棄という落とし所があったが、クリミアにはない。

従って、シリアのように急激に危機前の状況に復帰する可能性は極めて低い。

今回、米露とも大規模軍事介入は不可能である。

米軍はウクライナでロシア軍に対抗することは地政学的に不可能だし、

ロシア軍が大規模軍事加入を行えば米欧から強烈な経済制裁を受けて自国経済に大打撃だ。

だからロシアは口では平和を唱え、裏では覆面軍事介入を続けるだろう。

一方アメリカも妥協できない。オバマは弱腰として批判されており、

クリミア独立編入を座視したら欧州に批判されるだけでなく国内で袋叩きになる。

また、ウクライナ東部でロシアの影響を受ける勢力が一斉に蜂起し

次々と「クリミア化」を進めてウクライナを二分してゆくだろう」

「米露とも決め手を欠き相手の出方と国内世論を窺いながら

威丈高かつ慎重に度胸試しを続けることになろう。

経済制裁もブラッフをかませながら小出しにして

決定的対立をぎりぎりで回避しようとするだろう」

「ウクライナではクリミアの分離がほぼ既定事実となっており、

そうなるとウクライナの穀倉地帯や資源関連も分離工作の対象となるのは避けられず、

米欧露のパワーゲームと小競り合いの継続は必至である」

「緊急性が何一つない集団的自衛権の行使容認に血道をあげるという、

だらしなく弛緩し切った安倍政権の政治ゴッコが続く間に、

外国人投資家はアベノミクスを小馬鹿にし足蹴にし始めている」

「早くて今年、遅くともあと2年でアベノミクスなどという「次元の低い」バズワードが

ただの幸運に恵まれたキャッチフレーズに過ぎないことが発覚する」

「バフェットは「潮が引いて初めて、誰が裸だったか分かる」と言っていたが、

景気停滞や後退が起きて初めて、鈍い有権者は安倍政権の無力を悟るであろう」

「日本企業の決算数値を見て、今期の見通しの低さに懸念を持った投資家は多かろう。

昨年の増益を見て安心している愚か者は、根本的にリテラシーがないと考えてよい。

今の東証の沈滞は、必ず数ヵ月後の経済指標の悪化となって反映されることになる」

以上が、これまでの当ウェブログの見解である。

東証が今の堅調を維持できるかどうかには今のところ懐疑的である。

ウクライナでは再びきな臭い動きが出ている。

下の見通しも依然として維持している。

香港市場はムンバイから抜き去られてしまった。

「年初は1万3000円台までの調整は充分あり得ると考えていたが、

1月、2月と余りにも市況が悪くモメンタムが完全消滅したので、

今はその弱気すら修正せざるを得ないと考えている」

「市況悪化で、1万2000円台までの下落が視野に入ったと判断する。

東証ロングもドルロングも円ショートも刻々と状況が悪化している。

能天気で市場の怖さを侮った金融関係者の言葉を真に受けるからそうなるのだ。

最も動きの遅い投資家が恐怖に襲われた時、下落幅は予想外の大きさになる」

「今年はショートを適切に使わないとパフォーマンスが大きく低下する、

それが当ウェブログの見方である」

「株価は代表的な先行指標の一つであり、実体経済を先取りして動くものだ。

景況が持続的に改善している時期にこのような下落が起きる訳はない」

「世界経済の回復が緩慢である以上、2006年のような外需成長は期待薄であり、

内需落ち込みが予告されている以上、日本経済への急ブレーキと、

今迄は幸運に恵まれてきた安倍政権の転落は不可避である」

「市場の女神が微かに囁いているのを感じる。「Sell their Abenomics」と」

以下の当ウェブログの見解も維持している。

「ドル円やクロス円の年初の高値を奪回する

モメンタムが残っているようには到底見えない」

「ドル円もクロス円も頭打ちで上昇力が弱い。

特に問題はユーロだ。理由不明だが明らかに弱い。

何かユーロ圏に問題が発生しているのか注視したい」

「どうせドル高方向だろうと油断すること自体がリスク要因である」

「実際、ユーロ圏の指標が良い割にユーロは上昇していない。

市場参加者の考える水準が市場の現実から乖離し始めているのである」

「堅調すぎるほど堅調な市況、しかしそれだからこそ却って嫌な予感がする。

2014年は暢気な楽観論者がいきなり横っ面を張られるような

大波乱の年になるかもしれない」

「円安急伸は東証にとって強力な追い風であるが

その分、2014年の日本株のパフォーマンスが削られる可能性を見ておきたい」

「1月最初の週の暗雲漂う市況は、矢張り純朴で単純過ぎるリフレ派が

恥辱とともに滅ぶ前兆であると考えざるをえない」

「力を誇る者は力に滅び、富を誇る者は富に滅び、

市場を侮る者は市場に滅ぶ。これが万古不変の定理である」

「昨年末の先物主導の上昇と、記録的な円売りポジション残高のもたらした

「脆弱な高値」が急落をもたらしたのだ。市場の論理から言えばそうなる」

「市場心理の面においては、東証の活況を能天気に信じ込んでいた外国人投資家が

想定外の下落に慌てふためいて続々と悲観派に鞍替えしているのが現状である。

従って年初の日経平均1万6000円台の奪回には相当の時間を要する」

「この期に及んで強がって「年末に日経平均は1万8000円」と強弁する論者は

市場を全く理解していない。市場は愚かな人間よりも遥かに的確に未来を予見する。

年初からこの急落に襲われたという事実は、今年の景況が予想よりも悪いことを示唆する」

以上が当ウェブログの直近の見通しである。

「悪い円安」は暫く遠ざかったが、いずれにせよ

大勢の低所得者が苦しみ、じわじわと不満が安倍政権に向かうだろう。

「外国人にとって日本市場はいまだに「新興国」の部類である。

米市場と違って金融政策の効果は限定的で、

(幻覚を見ている日本人が多いが、真実は必ず明らかになる)

外乱要因による影響を受け易くボラティリティが高い」

「国内投資家のプレゼンスも大幅低下しており

回転が速く動きの俊敏な海外スペックに翻弄され易い」

「日本株下落や円高の時は口を極めて外国人を諸悪の根源のように罵った低能なメディアは

彼らが東証を大幅に押し上げると「アベノミクスのおかげ」と大本営発表の片棒を担ぐ。

健忘症の連中は、数年後にまた「外国人の日本売り」「投機」と批判するだろう。

お前達の言説の方が遥かに風見鶏であり投機的である」

「「悪い円安」の黒い影が刻々と接近していることを認識していない者が非常に多く、

2014年は前半でピークを付ける「二日酔い状態」になりかねない」

「ドル高円安が進行することで日本の輸入物価高・CPI上昇を招き、

スペックの仕掛けによる自己実現的な円安トレンド定着の可能性も見えてきた。

2013年前半にジョージ・ソロスが不吉な予言を行ったように、

「円安が止まらなくなる可能性」を見ておくべきである」

「財務省の法人統計で衝撃的な数字が出た。

米経済回復でドル高円安が進み輸出業に大きな恩恵が及んだにも関わらず、

日本企業の自己資本比率は過去最高の水準となったのである。

投資増の勢いは依然として弱く、人件費に至っては前年比で5%も減少している。

自民党政権と経済界が結託して労働者の実質所得を減らしていると考えざるを得ない」

「このような内向きの日本企業を優遇したところで、

日本経済が強く回復する筈がないのは火を見るよりも明らかである。

「成長率が低下しているにも関わらず政策に嘴を挟む大企業と癒着し、

経営層や株主ばかりに恩恵を及ぼす自民党の旧態依然の体質が露見する。

2014年に急落するのは間違いなく安倍政権の支持率である。

2015年にはリフレ派への評価は地に墜ち、アベノミクスは嘲笑の対象となろう」

当ウェブログの以上の見解も変更しない。

消費税引き上げの前迄は概ね変わらないだろう。

「機を見るに敏なエコノミストは、所謂アベノミクス効果と見えた現象が

米経済好転に支えられた偶然であることを示唆し始めている」

「東証急騰は、機を窺っていた海外ファンド勢の一斉突撃によるもので、

日米経済回復を当て込んだ「思惑」による作られた相場であるのは明白だ」

「ドルが100円に達するスピードが速過ぎたため、

今後は梯子を外される反落の可能性を見ておくべきである。

IMM通貨先物では再び円ショートポジションが積み上がってきており、

海外ファンド勢には相場を吊り上げて売り浴びせるだけの力がある」

と書いてきた当ウェブログの見解は今週も維持する。

…2014年は紛れもない「失望の年」になりかけている。

「市況を見れば分かるようにアベノミクスはもう既に過去の材料になった。

投資家の目はアメリカに集中している。

米経済指標を睨みながら前のめりな姿勢を強めるだろう」

「米経済が回復し日米金利差が拡大すれば

民主党だろうが自民党だろうが円安ドル高の恩恵で東証は上がるに決まっている。

所詮はアベノミクスの3本の矢など誤差の範囲に過ぎない」

「たとえ民主党政権が続いていたとしても円安に転換し、東証は上がったであろう。

しかしアベクロコンビがスタンドプレーに走ったせいで上昇が先食いされてしまい、

来年、再来年の株式のパフォーマンスは総じて低下せざるを得まい」

「上昇を先食いしたために東証の足元は脆弱になっている。

2014年、2015年には無理をした今年前半の報いで

相当厳しい市況になることは容易に予想される」

「論より証拠、IMFは今年の日本の成長率を2%程度、

2014年の成長率は鈍化して1%程度と予想している。

まさに「馬脚をあらわす」である」

「2015年以降は、安倍政権や黒田日銀が何と言おうが

マーケットはそれを嘲笑し完全無視して動くであろう」

「来年度、再来年度は上値が重い展開になると予想されるので、

今年度の内に打つべき手は打っておかなければならない」

「ドルへの資金回帰の奔流はドルを押し上げ円を沈ませる。

回り回って東証に資金を導く強力な援護射撃となろう」

「円安の援護のない東証は「片肺飛行」で

モメンタムが著しく失われることがはっきりした」

「中国があのベア・スターンズ破綻の段階に近いとバロンズが書いているそうだが、

個人的にはまだ2007年のパリバショックの前あたりだと考えている。

まだ市場に強い恐怖感は漂っておらず、警報は弱い」

「「VaRショック」の10年ぶりの再来も警戒される。

不動産セクターは安易に買ってはいけない。

安直な黒田バズーカが国債市場を壊してしまっているので

そのマグニチュードは予想外の域に達する可能性がある」

「IMFのブランシャール氏が所謂アベノリスクを事実上認め、

財政再建や構造改革を実現できなかった場合、投資家の信認が失墜し

世界経済のリスクとなる恐れがあると指摘した」

「参院選での野党の自滅で自民党の古い体質が墓場から蘇るだろうから

今後警戒すべきは「ねじれ解消リスク」である」

「自民党は歴史的に利益誘導・分配型の政党であり、

80年代以降の自民党政権の実績が証明しているように、

経済政策を成功させる力量に欠けることは明らかだ。

自民が参院選で盛大に勝てば勝つほど、次回の選挙は惨敗することになる」

「マーケットはねじれ解消で政治が安定すると見ているがそれは甘い。

ねじれを解消させてしまったために電力利権や道路利権等の抵抗勢力が続々と蘇り、

財政悪化と人口動態の劣化が容赦なく進むであろう」

「東京オリンピックは結構なことだが既に政治の道具にされている。

数値から見て成長率改善効果は殆どないに等しく、

歴史的教訓から考えて景況の落ち込みは必至である。

今の喜びが大きければ大きいほど、かつがれたと知った時の怒りは大きくなる」

当ウェブログは以上の見解を依然として維持している。

VaRショック再来は当面遠ざかったが、

輸入物価高、自動車関連ひとり勝ちの懸念が強まっている。

一方、長期金利の動きから見て「事実上のマネタイズ」との見方は的中しつつある。

「目先の円安に幻惑され、日本の将来に不吉な影がかかっている」

「当ウェブログが予測していた「悪い円安」が、異様な速度で到来することになる。

安倍・黒田コンビが市場を軽視したために、財政危機もほぼ確実に接近する。

「剣によって立つ者は剣によって滅びる」との箴言と同じく、

金融政策によって立つ者は金融政策によって滅びるのであろう」

「黒田総裁の「次元の違う」量的・質的緩和は、事実上のマネタイズである」

「日本の国債市場は再起不能になり、財政再建を果たす可能性はほぼ失われた」

「黒田バブルに便乗して億単位の稼ぎを得る者が続出するだろうが、

今から警告しておく。決して調子に乗って騒いではならない。

ツケを回された国民の強い怒りは決してそのような輩を許さないであろう」

一方、以下の当ウェブログの見解はほぼ的中と言えるだろう。

ユーロ大反転は確定した。

ここで言うゴールドはドル建ての想定であり円建てでは高値だが、

金利も配当も付かないゴールドを持つ理由は全くないので修正する必要は感じない。

FRBの緩和縮小観測で更なる下落の可能性が高い。

「ゴールドは「完全に終わった」と断言して良い」

「香港や上海市場を見ても分かるように、

今の中国では内需主導で高成長を持続するのは不可能である」

「円安は明確に日本経済にとってポジティブである」

「ユーロ圏は深刻な経済悪化ではないだろうが停滞は必至」

今年は苦難の始まりの年となるだろう。

危険な「悪い円安」の時代がもうすぐそこまで迫っている。

↓ EUR/JPY(ZAI) ドル高とECBの資金供給への失望を受け引き続き急速な買い戻しだが…

↓ GBP/JPY(ZAI) スコットランド独立の否決で反落、典型的な「セル・オン・ファクト」

一方的な動きが続いたが、金曜日に不吉な動きが出ていた。

特にポンドの動きが気になる。

依然として「思惑によるドル高に支えられているので楽観は禁物」である。

ドル急騰、FRBのより速い利上げペース見通しで(reuters)

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0HC2F320140917

”17日のニューヨーク外為市場では、ドルが急騰した。特にドルは円に対して6年ぶり高値水準に上伸した。

米連邦準備理事会(FRB)は連邦公開市場委員会(FOMC)の声明で、資産買入れ修了後も事実上のゼロ金利政策を「相当な期間(considerable time)」維持するとの文言を残し、労働市場にはスラック(緩み)があるとの懸念を表明した。一方、同時に公表された経済・金利見通しで、前回6月に示されたよりもより速いペースでの利上げが見込まれていることが明らかになり、ドル買いにつながった。

ドル/円は2008年9月中旬以来の高値水準となる108.10円まで急騰した後、終盤は0.7%高の107.78円。

〔中略〕

FRBが公表したFOMC参加者の見通しでは、2015年末時点の金利は中央値で1.375%、2016年末は2.875%で、前回6月の1.125%と2.50%からそれぞれ上昇した。またFOMC参加者17名のうち14名が来年金利が引き上げられと見込んでおり、前回の12名から増えている。

BNPパリバ(ニューヨーク)の通貨ストラテジストのバシリ・セレブリアコフ氏は「ドルは、高くなった金利見通しに反応している」とし、「FOMC声明はかなりハト派的だったが、市場は、前日の段階ですでに(ハト派的要素を)織り込んでしまっていた」と指摘した。

FRBの経済見通し全般としては、失業率は下がり続けるとの楽観的見通しが示されたが、今後数年の成長率(GDP)見通しはやや悲観的な内容だった。

ウェスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズ(ワシントン)のシニア・マーケット・アナリストのジョー・マニンボ氏は「重要な点はFRBが来年利上げを行うかどうかではなく、いつ行うかということだ。引き続き、金融引き締めなどは全く行われそうにない、ユーロ圏や日本の状況と対照的だ」と語った。

今回の会合では、ダラス地区連銀のフィッシャー総裁とフィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁の2人が、金利に関するガイダンスは将来、より急な引き締めが必要と判断された場合に政策の足かせになるとの理由で、反対票を投じた。

そのほかの米経済指標では、米労働省発表の8月消費者物価指数(CPI)は、昨年4月以来のマイナスとなる前月比0.2%の低下となった。〔以下略〕”

水曜のFOMCの直後の市況。

リスクオンはその数時間前から始まっていたが、

FOMCでその動きに拍車がかかった。

冷静になれば全て「思惑」なので、前のめり過ぎて反動が来るのは確実である。

ユーロ圏国債利回り概ね上昇、長期資金供給オペ結果さえず(reuters)

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPKBN0HD2CW20140918

”18日のユーロ圏金融・債券市場では、国債利回りがおおむね上昇。この日行われた欧州中央銀行(ECB)の新たな長期資金供給オペは、供給額が市場予想に届かず、さえない結果に終わった。

第1回の期間4年の資金供給オペ「的を絞った長期資金供給オペ(TLTRO)」は、供給額が826億0200万ユーロと、市場予想の1330億ユーロを下回った。

オペの結果がさえなかったことで、市場ではECBがいずれ国債買い入れなど大規模な量的緩和(QE)の実施を迫られるとの見方も強まり、国債利回りは上下に振れる展開となった。

ドイツ10年債は4ベーシスポイント(bp)上昇し1.04%。他の中核国の国債利回りも同程度上昇した。

〔中略〕

ただ、今回の結果だけでECBによる一連の対策の効果を見極めるのは時期尚早との見方が一般的で、多くの銀行は10月に発表される資産担保証券(ABS)およびカバードボンド買い入れ策の詳細や、同じく10月に公表されるストレステスト(健全性審査)と資産査定の結果を踏まえた上で、次回12月に実施される第2回のTLTROに応じる可能性があるものとみられている。

周辺国債では、スペイン10年債利回りが2ベーシスポイント(bp)低下し2.28%。一時2.25%まで低下する場面もみられた。スコットランドでは独立の是非を問う住民投票が行われている。”

FOMCの翌日、ECBの資金供給は市場予想を下回った。

ECBはまだ「本気」ではないと市場が判断している訳だ。

これが週後半のユーロ高の主因であった。

円安進み一時109円台前半=NY外為(asahi.com)

http://www.asahi.com/business/reuters/CRBKBN0HE2H1.html

” 19日のニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨に対して上昇し、週間では10週連続の値上がりとなった。米金利の上昇ペースが予想よりも速まるのではないかとの見方を織り込む動きとなったが、一部ではファンダメンタルズ面などからドルの上昇は行き過ぎだとして警戒する声も聞かれた。

ドル指数は0.5%上昇の84.753。約2週間ぶりの大幅な値上がりとなった。

円相場は一時6年ぶりの安値となる1ドル=109.45円に値下がりし、その後は0.2%安の108.95円で推移。週間では3週連続で下落した。

〔中略〕

注目されたスコットランドの独立の是非を問う住民投票は、反対票が50%を上回り、独立は否決され、スコットランドは英連邦にとどまることが決まった。

英ポンドは対ドルで一時1.6525ドルと9月2日以来の高値をつけたが、その後は売りに押され、0.6%安の1.6307ドルで推移した。〔以下略〕”

金曜日には所謂「材料出尽くし」で早くもポンドが急反落した。

「ファンダメンタルズ面などからドルの上昇は行き過ぎ」とあるが

チャートのテクニカル分析でも同様の結論となろう。

ドルはまだ分からないが、ユーロもポンドも売りの局面だ。

◇ ◇ ◇ ◇

注目銘柄、輸出関連はロングを維持しているがいつでも撤退できるよう警戒中。

竹内やマツダを超え、富士重工が急騰したのは驚きだった。

↓ 輸出関連(Yahoo.finance) 予想通り「大きくは取れない」結果に

富士重工(東証一部 7270) 467 → 670 / 573 → 1,283 / 1,938 → 2,563

2,267 → 2,947

マツダ(東証一部 7261) 232 → 306 / 178 → 275 / 87 → 217 / 130

298 → 314 / 332 → 425 / 380 → 522

(以降、5→1の株式併合)

2,497

竹内製作所(JASDAQ 6432) 636 → 1593 / 743 → 1,672 / 1,678 → 2,200 /

2,250 → 2,286 / 1,924 → 2,878 / 1,995 → 2,878

4,780

ユナイテッドアローズ(東証一部 7606) 1,044 → 1,215 / 1,087 → 1,284

1,146 → 1,526 / 1,341 → 1,752

1,906 → 3,160 / 3,410 → 3,650

4,025 → 3,345 / 3,780(ショート)

ユナイテッド(東証マザーズ 2497) 2,800 / 1,696

サンフロンティア(東証一部 8934) 61,600 → 114,600 / 77,700 → 154,100 / 88,300 → 154,100

トーセイ(東証一部 8923) 25,170 → 59,300 / 83,600 → 102,100 / 67,200 → 79,100 / 82,100 → 64,200

マネックスG(東証一部 8698)

丸紅(東証一部 8002) 404 → 437 / 453 → 587 / 450 → 587 / 542 → 608

494 → 577 / 540 → 577 / 541 → 602 / 529 → 602

489 → 706 / 518 → 706 / 705 → 752

東京建物(東証一部 8804) 298 → 312 / 277 → 413 / 541 → 615 / 857 → 923

昭和シェル石油(東証一部 5002) 987 → 1059 / 966 → 1008

716 → 723 / 688 → 1008

今週中に輸出関連は決済する予定。

円安頼りの増進だったため、不動産も限界が見えている。

↓ 不動産・証券(Yahoo.finance) UA、マネックス、東京建物はショート方向

8月の首都圏マンション発売戸数は半減 消費増税で6年ぶりの落ち込み(sankeibiz)

http://www.sankeibiz.jp/business/news/140916/bsd1409161535006-n1.htm

”不動産経済研究所が16日発表した8月の首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県)のマンション発売戸数は、前年同月比49.1%減の2110戸だった。マイナスは7カ月連続。

〔中略〕

売れ行きを示す月間契約率は69.6%と、昨年1月以来1年7カ月ぶりに好不調の目安とされる70%を割り込んだ。

49.1%減は、リーマン・ショックが起きた平成20年9月の53.3%減以来、5年11カ月ぶりの減少幅。お盆休みがある8月は例年、発売戸数が低調で、今年は「(人気が高い)新規の大型物件の供給がなかった」(同研究所)ことが月間契約率を押し下げた。

地域別に見た発売戸数の前年同月比の増減率は、東京23区が49.9%減、神奈川県が74.4%減、千葉県が71.5%減、埼玉県が9.6%減。一方、23区以外の東京都内は55.0%増。

9月の発売戸数についても3千戸と、引き続き前年同月(5970戸)からほぼ半減を見込む。「(人手不足などで)物件価格が上昇局面にある中、業者が値探りをしており、新規物件の発売が多少後ろにずれる状況になりつつある」(同研究所)ためだ。”

マンション関連はこのようにバブル崩壊が近い。

消費税10%に引き上げられるなら、その直前に断末魔の駆け込みが起きて、

そこで一巻の終わりだろう。今回のブームは前回よりも儚いものとなる。

間接税の税収を雇用・育児支援に投入せず高齢者三経費に蕩尽する、

愚かな自民党の判断のせいで内需に多大なる打撃が与えられている。

| 『日経会社情報』2014年秋号 2014年 10月号 |

◇ ◇ ◇ ◇

【 いとすぎの為替ポジション 】

ポンドロングで大きく利益が伸びた。

しかし「セル・オン・ファクト」になっているので

目先は大きな材料織り込みによる急速な反落に注意。

2014/09/19 177.76 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

現在 > 139.87 ユーロ/円(損益111%)← 今年の損益率

177.52 ポンド/円

109.01 米ドル/円

◎ 2013年の損益率(手数料等除外)> 164%

◎ 2012年の損益率(手数料等除外)> 142%

◎ 2011年の損益率(手数料等除外)> 138%

◎ 2010年の損益率(手数料等除外)> 147%

◎ 2008年秋~09年末の損益率(手数料等除外)> 353%

▼ ポジション解消済み

2014/09/08 105.51 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/09/04 136.31 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/08/13 171.45 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/08/08 171.08 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/07/04 138.87 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/06/20 138.77 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/06/13 139.26 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/06/02 171.59 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/05/09 140.47 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/05/02 173.03 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/04/23 171.60 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/04/16 171.02 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/04/04 171.81 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/03/28 170.28 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/03/07 172.55 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/02/28 170.77 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/02/21 170.50 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/02/07 167.91 GBP/JPY Lev ×1.5

2014/01/24 168.75 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2014/01/17 141.12 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/12/18 167.10 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/12/05 167.32 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/11/01 157.27 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/10/25 157.54 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/08/27 151.16 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/08/14 150.89 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/08/09 128.68 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/07/31 149.01 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/07/26 150.88 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/07/17 151.30 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/06/21 97.89 USD/JPY Lev ×2.0

2013/06/11 152.83 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/06/07 150.87 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/05/24 153.41 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/05/16 101.94 USD/JPY Lev ×1.5

2013/05/10 154.46 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/05/03 130.01 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/04/26 129.02 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/04/16 150.10 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/04/12 129.73 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/04/04 145.91 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/03/21 144.80 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/03/15 144.46 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/03/07 142.28 GBP/JPY Lev ×1.5

2013/03/01 120.89 EUR/JPY Lev ×1.5

2013/02/13 124.85 EUR/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2013/02/08 125.97 EUR/JPY Lev ×1.5

2013/01/24 120.99 EUR/JPY Lev ×1.5

2012/12/26 136.78 GBP/JPY Lev ×1.5

2012/12/21 136.36 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/12/12 132.76 GBP/JPY Lev ×1.5

2012/11/29 131.44 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/11/09 126.37 GBP/JPY Lev ×1.5

2012/11/02 83.12 AUD/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/10/25 128.91 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/10/18 127.47 GBP/JPY Lev ×1.5 (ショート)

2012/08/29 81.23 AUD/JPY Lev ×1.5

2012/09/12 125.27 GBP/JPY Lev ×1.5

2012/07/27 81.86 AUD/JPY Lev ×1.5

2012/08/15 123.83 GBP/JPY Lev ×1.5

…以下省略…

「ドルは米金利の反発が鈍く、依然として良い状況ではない」

というスタンスを維持。

クロス円はユーロ、ポンドとも高値から転落して売りの局面。

ドル円も上昇速度が速かったため、急反落に要警戒。

引き続きドル円100円割れの可能性は依然として残っている。

※ くれぐれも投資家各位で御判断下さい。

※ このウェブログを参考とし、めでたく投資収益を得られた方は、

収益への課税分を社会に貢献する組織・団体に寄付して下さい。

(当ウェブログのこちらのカテゴリーも御覧下さい。)