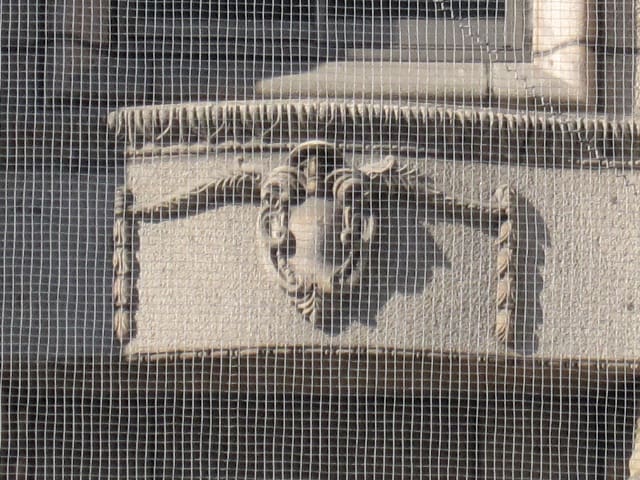

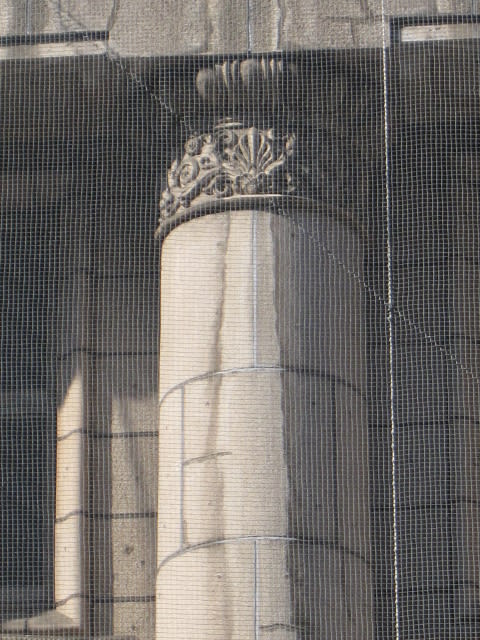

創業は明治28(1895)年という老舗広告代理店の本社屋として昭和5(1930)年に完成。 3階部分にまで伸びた4本の円柱と南東の隅に聳えるアールデコ風の塔屋が印象的です。 設計の岡田信一郎(1883~1932)は東京帝国大学を卒業後は西洋建築史、特に古典主義の研究に取り組み、建築家としてよりも研究者を目指していたといわれます。 しかし病弱なため憧れであった渡欧の夢は叶わず、また元芸妓で「日本一の美人」と謳われた萬龍(田向静)との結婚により周囲から批判を受け、希望していた東大での研究職のポストは断念して建築家として本格的に歩み始める事になったそうです。 昭和7(1932)年に早すぎる死を迎える事になる岡田にとって晩年の作品であったこの建物は、平成22(2010)年、残念ながら取り壊されてしまいました。 東京都千代田区神田錦町3-22 06年03月中旬他

※参考『近代日本の異色建築家』 1984

※現存せず。

ネットを被る前の姿が2006年03月に撮影したもの。