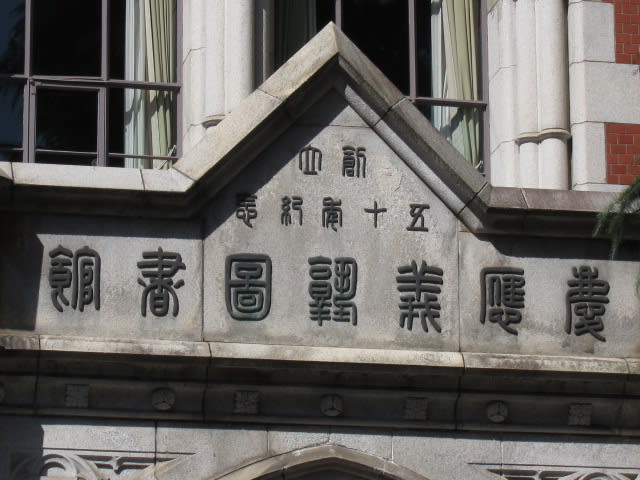

安政5(1858)年、福澤諭吉(1835~1901)により築地鉄砲洲(現・中央区明石町)に開かれた蘭学塾が慶應義塾の起源だそう。 塾は明治4(1871)年に三田に移転、この建物は慶應義塾創立50周年記念として計画され、曾禰中條建築事務所の設計により明治45(1912)年に完成したものです。 東京都港区三田2-15-45 11年03月下旬他

赤煉瓦に花崗岩を組み合わせたゴシック様式の建物。 現代の目から見ると古(いにしえ)の亡霊のような建築にも思えます。

ペンをクロスさせた慶應のロゴマーク。

昭和57(1982)年に新図書館が完成したので現在は会議室等として使用されているみたい。

玄関左上には塾創設年の1858。

同じく右上には図書館が計画された1907の数字が刻まれる。

蝶番を見ると屋根窓は横開き。

南東側に聳える八角塔。 装飾豊富な建物なので目立つ存在ではありません。

屋根には風見。 訪問日は風が強くてキィーキィーと音を立てていました。

玄関上の尖頭アーチ部分。

緊張感を持ったまま内部へ足を踏み入れる。

その前に郵便受け。 これは古いかどうか?です。

中へ入ると正面には黒大理石の3連尖頭アーチ。

右手には地下へ通じる階段も。

可憐な花びら。 春よ、来い。

天井の換気口デザイン。

階段を横から見た図。

階段親柱。 これもゴシック?

柱頭はコリント式。

階段踊り場のステンドグラス。 下部にはラテン語で「ペンは剣よりも強し」。 馬を降りた古武士がペンを手にした自由の女神を迎え入れる図案で近代文明の夜明けを象徴的にあらわしたもの。 東京美術学校教授・和田英作の原画をもとに小川三知(1867~1928)が製作、しかし戦災により失われ、現在のものは昭和49(1974)年に小川派の大竹龍蔵により復元されたとの事。

少し分かりにくい写真ですが、照明器具の下の部分は四つ葉をデザインしたものだそうです。

節電の影響で暗いわけではありません。 希望の光が射し込んでいます。

向こうには同じ曾禰中條建築事務所による塾監局(大正15年 1926)。

玄関脇にある福澤諭吉像。

薔薇窓のような時計の文字盤にはラテン語で「TEMPUS FUGIT」(光陰矢の如し)。

開館当初から一般公開を前提としてきた建物。 扉は開かれています。