梅雨の6月15日の天気予報は曇りのち雨だった。しかし、上野の美術館についた途端に梅雨の晴れ間になった。

こんな時は、サングラスを持ってくるべきだったと思うことしきりであった。

どちらかというと「晴れ男」なので、どこに行っても天気に恵まれるということが多い。

・・・とはいうものの帰りには雷雨になった。

カメラメーカー: NIKON CORPORATION

カメラモデル: NIKON 1 V1

レンズ: 1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6

撮影日時: 2013-06-15

焦点距離: 11mm (35mm 換算焦点距離: 29mm)

絞り値: f/3.5

露出時間: 0.0013 秒 (1/800)

ISO 感度: 100

露出補正値: なし

測光方式: マトリックス

露出: プログラム (オート)

ホワイトバランス: オート

ソフトウェア: Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

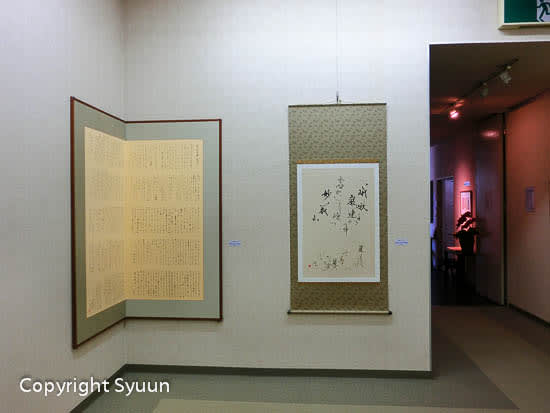

上野の東京都美術館では、(公益財団法人)独立書人団の選抜展が行われていた。時間があれば国立新美術館へ寄って、他の書展を見る予定だったが足が痛いので止めにした。

この独立書人団の書展はどういうわけか相性が良くて、運良く見られることが多い。特に東京都美術館で開催してくれるので、もののついでということもできる。

それで今年の「独立(選抜書展)」はどうなのかと覗(のぞ)いてみた。

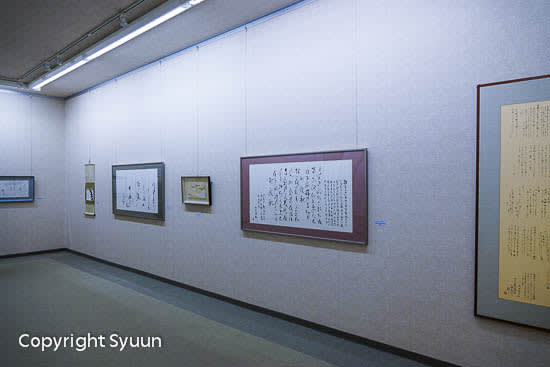

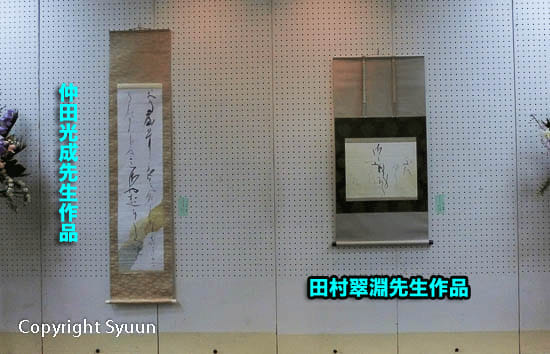

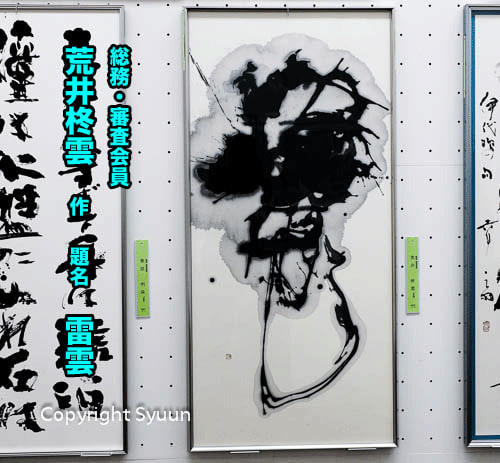

独立書人団は大字書が多く、どうだったのかと思っていたが今回見て驚いた。

それは、従来は青墨で書かれたという感じを持っていた。しかし、今回は全て「古墨風」に様変わりしていた。しかも会員の先生の作品では見事な滲みが見られ、少し前では表現できなかったものであるはずだった。

感じとして、黒煙の部分の粒子が細かいという印象があって小生などが作る淡墨とは多少違うようである。

併設・第7回全国高校生大作書道展は、以前は下階の展示室で別にやっていたような気がする。いつもその力強さに驚くものである。

これらを見て、また何とか頑張らねばと思う昨今である。

<iframe allowtransparency="true" marginheight="0" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2775002&pid=881440293" marginwidth="0" scrolling="no" width="468" frameborder="0" height="60"><script language="javascript" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2775002&pid=881440293"></script><noscript>