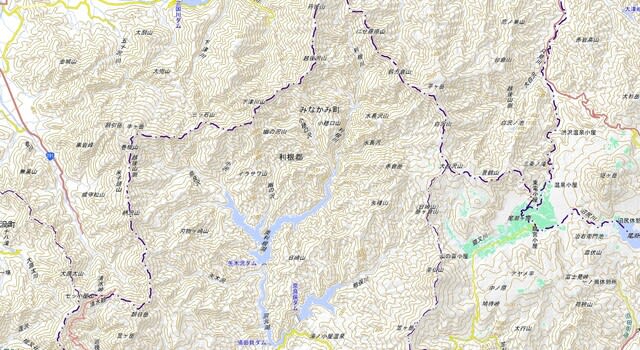

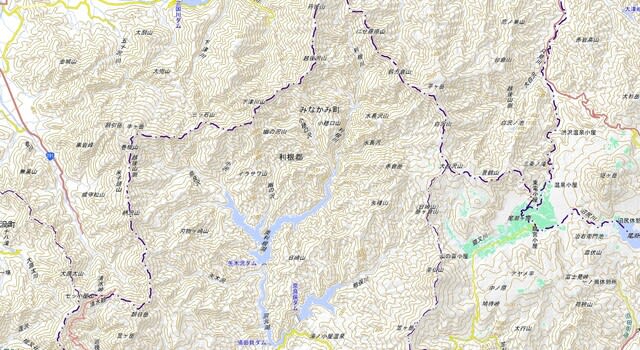

2023/4/3~6 奥利根・利根川を跨ぐ山谷の旅

奥利根に憧憬の地があった

幽の沢山、オミキスズ岩、日崎山

それぞれに相当地味な、そして偏った個人的嗜好の選である

最初は各々の嶺を何度かに分けて個々に目指そうと思っていた

-地形図を眺めれば創造の山並みが手招きをする-

いや、待てよ

これ、繋げてみたらどうだろう

三国川ダムからネコブ山、下津川山、小沢岳、幽の沢山

小穂口沢出合で利根川を渡渉して、赤倉岳西尾根から赤倉岳、オミキスズ岩

楢俣川右岸尾根の主脈を日崎山へ。そして矢木沢ダム

そう考えたとき、息を呑んだ

想像するだけで胸は高鳴った

あれから1年

あとは山行への覚悟と生業の割り切りだ

「いつかきっと」と自分を慰めているうちに、山は逃げる

研究と想像、検討に対策、偵察

そして職場での休暇取得の根回しも忘れずに

この道程の先にあるのは、目標?歓喜?それとも未来?

否、結局のところただの自己満足にすぎない

【2023/4/3】晴れ、夕方曇り(ガス)

三国川ダム~桑の木山~ネコブ山~下津川山~小沢岳とのコル(幕)

前夜、仕事を終えてから南魚沼に向かう

途中、3時間程仮眠をして三国川ダム下キャンプ場の駐車場へ

闇中で身支度を整える

さて、行きますか

ヘッデンが時折、ちらほらと咲く桜を照らした

管理事務所まで雪の残る舗装路を歩く

ダムの右岸道路は雪も残るが歩行に支障はない

やがて十字峡

取付きの導水管が対岸に見える

急登の階段に息も切れるが、とにかく今日はマイペースで行く

やがて階段も終点

岩場は右からこなして、踏み跡も明瞭な藪尾根に乗る

イワウチワが咲き、春がここまで来ていることを感じる

そうこうしていると雪が現れた

ここからは雪がつながり桑ノ木山まで

広くて平らな頂は景観も良く、一休みするには丁度いい

想像以上にネコブ山が大きく名山の貫禄

ネコブ山への急登をこなすと三角点峰、そしてネコブの岩峰はポッコリと露出していた

しばらく日向ぼっこしながら、下津川山までの道のりを遠望

銅倉尾根は雪が切れ切れとなって藪を行くことも多かった

前日と思しきトレースは続いているものの、緩み始めた雪に藪、露出脆岩など時間をかけ慎重に

下津川山

国境稜線に乗ると、ようやく奥利根の山々が見渡せる

この先の未来を目で追えば、目指す峰は遥かに遠い

小沢岳とのコルまでは藪と岩

これがなかなか手強かった

雪に乗れば、今度は緩み切った悪雪に苦闘

幽の沢山までという予定ではあったが、陽も傾きガスが流れ始めたので今日はここまでとする

陽は沈み、やがて街が煌く

闇中に街の明かりが見えるだけで少し安心する自分がいた

【2023/4/4】晴れ

小沢岳~幽の沢山~下長倉沢下降~利根川渡渉~赤倉岳西尾根末端(幕)

早朝は雪もクラストして歩行が捗る

小沢岳から南尾根を下り、黒々とした岩峰の高嵓はリッジを藪頼りに登る

遠く、矢木沢ダムが見える

そこからは幽の沢尾根を辿る

こんもりと丸みを帯びた幽の沢山で一息

幽の沢山は奥利根湖に抱かれた深山の頂

この山を目指したのは奥利根の深山成分に浸りたかったことに他ならない

見渡せば奥利根の谷がそこら中に散らばっていて、その同定が楽しい

そこからは下り基調

登り返しもあるがいずれも高低差100mには満たない

西千ケ倉山(△1594峰)手前のコルからは下長倉沢を下る

計画では西千ケ倉東尾根を利根川小穂口出合まで至る予定であったが、雪の付き具合からそうした

時にデブリを越えながら、小穂口沢まで

さすがに小穂口沢は川幅も広く、今シーズンの寡雪にスノーブリッジも皆無

さて、ここからが本日の要所

小穂口沢、そして利根川の渡渉だ

渡渉対策には携帯長靴と新品の雨具を用意した

登山靴のまま履ける携帯長靴は以前ネットで購入したもの

ワークマンの雨具は新品の状態なら強い撥水性が失われておらず、短時間ならほぼ防水の機能を果たす

加えて雨具の裾を長靴の外に出してゴムバンドで縛ることで長靴内への浸水を防ぐ算段だ

長倉沢出合とコゴメの沢出合手前で小穂口沢を2度渡渉

膝上渡渉も想い描いたように上手くいった

そして利根川

小穂口尾根の末端が交わるこの場所は地形図で奥利根湖となっている

しかし、貯水率(出発時、矢木沢ダムの貯水率51%)の低いこの季節は河原となっていることが多い

最深で膝上

渡るには何とかなる深さだったと思う

しかし水勢は強い

ここ最近の陽気で雪解けも進んでいるのだろう

流心を越えた

そう思った瞬間、足を滑らし転倒

とにかく体制を立て直して、流れを渡りきる

渡りきった河原で、しばし放心

胸から腰回りの衣類、下着が濡れた

長靴の中も浸水したが左足の靴下が少し濡れた程度であった

この程度で済んだのは幸いだった

時間はまだ昼過ぎ

だけど今日はここまで

あとは赤倉岳西尾根末端の台地で濡れた衣服を天日干し

奥利根の只中、麗らかな春の日和に全裸で一献

傍らに「山間-やんま-」の純米

実に痛快なひとときだった

【2023/4/5】晴れ、ときどき曇り

赤倉山西尾根~日陰山~赤倉岳~赤倉岳中腹(幕)

今日は登り返しの日

赤倉岳まで約1000m

とにかくじっくり取り組むべ、と4時出発

下部は雪を拾えたが、尾根に出ると藪藪藪

小泉共司著「奥利根の山と谷」に”雪消えが早い尾根”とあったが、ここまでくると雪山ではなく全くの藪山

遠くオミキスズ岩が天を衝くのが見える

北側斜面に雪は残っているが、薄くてグズグズ

尾根筋は石楠花と針葉樹のミックス

まったくもって捗らない

石楠花の開花時期には大層美しいのだろうが、ほとほと嫌になってきた

-これを繋げてみたらどうだろう-

あの時の胸の高鳴り、そして覚悟

それはこの程度で挫けるものだったのか?

行く先の雪斜面で、カモシカがこちらの様子を窺っていた

私の心持ちを見透かしているかのようだった

そうして一歩、また一歩

藪を振り払いながら、このありふれた地味な行いを続けるのだ

地味なる所業を続けるのも君の才能なんだろ?

それならここが見せ場じゃねえか、最高かよ!

日陰山の西、1652峰から雪がつながる

しかし、時間はすでに午後

緩みきった雪に苦労はするが、藪よりはいい

日陰山に立つ

赤倉岳は意外と遠く悪雪の登行に牛歩の歩み

しかもこのシャバ雪で靴の中もびしょ濡れの様相

さて、どうしたものか

赤倉岳からはこの山旅も最終章

最短ルート、尾瀬方面へのエスケープもよぎるが初志貫徹

楢俣川右岸尾根に入り、日暮れまで歩いて幕とする

【2023/4/6】曇りときどき小雨、のち晴れ

オミキスズ岩~矢種山~日崎山~矢木沢ダム~須田貝ダム

2時起床、4時発

夜は意外と冷え込まず、濡れた靴の凍結は免れた

靴下も乾ききらなかったが仕方あるまい

あとは足をポリ袋に入れてから靴を履き、わずかながら快適性を保つ

べーパーバリアの理屈だが、応急処置としか言いようがない

一方でこれから先、雪の状態には懸念があった

予想通り雪は緩く、わかんを装着する

楢俣川右岸尾根~矢木沢ダムまでは、この山行でも一番距離が長い

午前中は時に小雨

それでも視界が遮られていないのは幸運と言っていい

オミキスズ岩の南斜面に岩峰群が点在する

一番立派な岩峰は特徴的な形の岩が天を指す

この峰に興味を抱いたのも、その岩峰群の存在だ

本当はそれぞれをゆっくりと観賞したかった

あわよくば岩に触ってみたかったのだが、今その余裕はない

次は沢を繋いで来るもいい

その時は一日かけてじっくりと岩峰群を巡ってみよう

もし登攀が叶うなら、辺境クライミング(辺クラ)といえるのではなかろうか

小さな登り下りを繰り返す

白く丸い頂の矢種山を越えると雪堤が堅く締まって、わかんなしでも何とか歩ける

この雪の回廊はありがたいことにしばらく続いた

日崎山の手前で雪堤は切れる

尾根の藪は屈強で途方に暮れる

仕方ないので北面に30mほども下って雪を拾って歩く

日崎山への最後の登りはきついけど、藪よりはいい

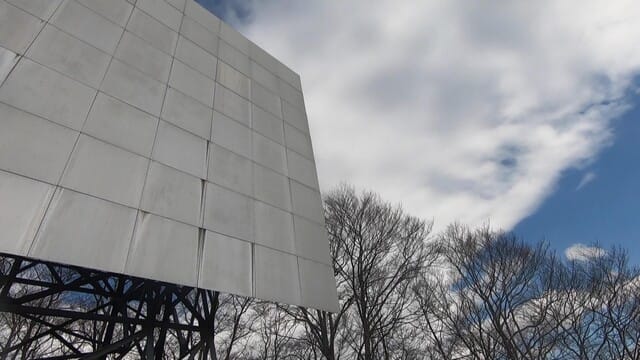

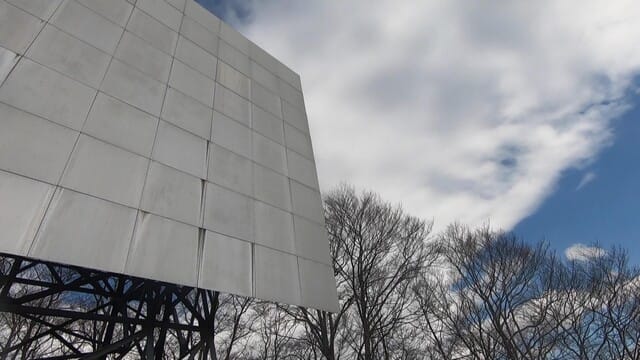

反射板が目印の日崎山

奥利根ダム群に囲まれ、突出したように見える楢俣川右岸尾根の中心峰

私が日崎山を目指した理由だ

付け加えるなら楢俣川右岸尾根の主脈(日崎山~矢種山~赤倉岳)を辿りたいという思いもあった

最後の目的地にこの大きな人工物ってのもどうかと思ったが、里に戻ってきたことを予感する場所としては悪くない

あとは矢木沢ダムへ尾根伝いに北西に進む

しかし、藪と雪と倒木のコンボで荒れており全く捗らない

途中から雪のついた小尾根をビンズル沢に向けて下降した

ビンズル沢は割れたり雪に埋もれたり

開いたゴルジュに出ての巻き下りもあったが、概ね雪を拾って下ります

ダムの管理歩道(地形図の破線)手前からは右岸にコンクリート堤とロープ、鉄梯子(下部がグラグラで結構怖い)があってダムまで下れます

しかし、沢になれた方以外は尾根筋が安全かと思うのでご注意を

誰もいない矢木沢ダムから、歩いてきた峰々を湖面の向こうに見る

高嵓から見たあの場所に、今立っている

言葉や思念、理想

期待と不安も込めて描いた一筋のラインが、そのまま未来となる

そして満足も挫折もエピソードも全部、君だけのもの

等高線の連なりに繋ぎ、延ばし、交差する

シンプルだからこそ、奥は深い

さて、次は

戻りついた三国川ダム下のキャンプ場は桜が満開となっていた

2023/4/3

三国川ダム下(4:50)~桑の木山(10:50/11:10)~ネコブ山(13:00/13:15)~下津川山(15:53)~小沢岳とのコル(16:32)【幕】

2023/4/4

コル(5:08)~小沢岳(5:28)~幽の沢山(6:38/6:53)~下長倉沢下降~利根川渡渉~赤倉岳西尾根末端(12:25)【幕】

2023/4/5

赤倉岳西尾根末端(4:08)~赤倉山西尾根~日陰山(14:47/15:02)~赤倉岳(16:57/17:13)~赤倉岳中腹(17:48)【幕】

2023/4/6

幕場(4:03)~オミキスズ岩~矢種山(6:33/6:47)~日崎山(14:45/15:09)~矢木沢ダム(18:02)~須田貝ダム(20:05)

sak

↓動画も