謡蹟巡り~「安宅」、「実盛」を偲んで①~安宅公園

私が所属するお謡の会「蒼山会」(山崎健先生主宰)では、毎秋かならず謡蹟巡りの旅に出ます。日帰りと一泊旅行が一年おきです。よほどのことがない限り私は欠かしたことはありません。今年は......

「藤波の 影成す海の 底清み しずく石をも 珠とぞ吾が見る」(万葉集め第19巻4199)と歌っており、藤波神社の後ろには、その歌が万葉仮名で刻まれた「大伴家持卿歌碑」が建っている。

謡蹟巡り~「安宅」、「実盛」を偲んで①~安宅公園

私が所属するお謡の会「蒼山会」(山崎健先生主宰)では、毎秋かならず謡蹟巡りの旅に出ます。日帰りと一泊旅行が一年おきです。よほどのことがない限り私は欠かしたことはありません。今年は......

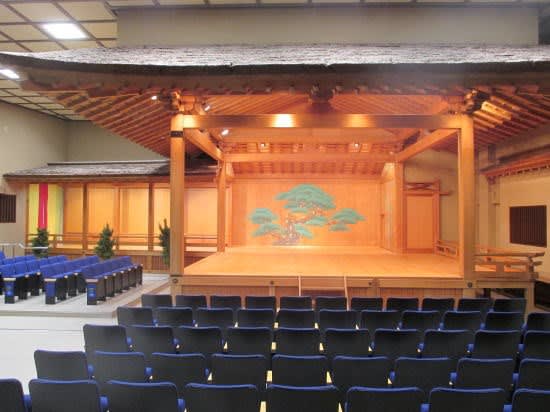

7/26(日)、4ヶ月ぶりに高岡市文化芸能館・能舞台を訪ねた。3月の「蒼山会謡曲大会」以来初めてである。瑞龍寺法堂の「燭光能」は観に行けたが、富山へは行っていないし高岡ではどの会も中止か延期だった。

26日は我が家では夫の月命日、日曜日のせいかいつもより遅くお参りに来られたので、午前中は外出できなかった。1時半開演予定のお能「巻絹」にさえ間に合いそうもない… が、ともかく出かけた。土砂降りの雨が激しく降っている。

👇 今までの「高岡市立青年の家」から新しい表示に変わっている。(雨に降られ写真も思うようには撮れず。)

玄関の外のドア近くにテーブルを並べ、係りの方が検温と名前・電話番号の確認、消毒を行っておられた。聞いてはいたが、コロナウイルス感染予防はこんな風にするのだ…。

👇 建物の名前は変わったが、3階の能舞台は元のまま。いくつかあるドアは開け放ち、椅子は一人置きに座るようにしてある。(写真は高岡能楽会HPから)

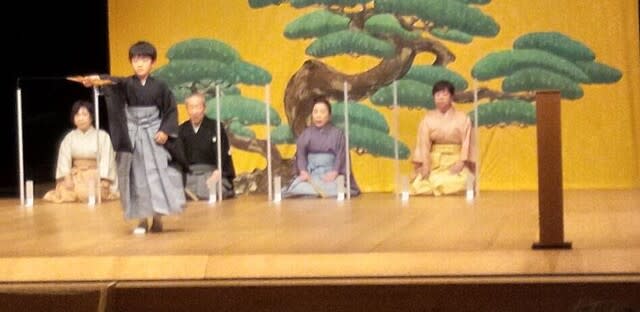

👇は、「高岡喜扇会五十周年記念大会」の番組。「蒼山会」からも素謡、仕舞、舞囃子などに出演された。お能「巻絹」はすでに始まっており、見所の座席は一人置きに座るのですでに満員、入り口付近に立って観ていた。後場でシテ(Aさん)が舞われる「神楽」が囃子、地謡とよく調和し美しかった。シテ謡も、澄んだ声で言葉が明瞭、堂々としておられた。やはり正面から見たかったが仕方がない。

その後、舞囃子をいくつか見て途中だが帰った。朝からお寺のお参りの日はやはり疲れる。

その代わりにと言うのも変だが、先日のNHK「にっぽんの芸能」の「土蜘蛛」の映像をアップします。「土蜘蛛」は以前、高岡薪能でも見たことがあるが蜘蛛が糸を投げるダイナミックなお能だ。

👇は、前場。僧(前シテ)が病に臥せっている源頼光(ツレ)を訪ねる場面。

👇は、後場。塚に潜む土蜘蛛を退治しようと、独武者(ワキ)と従者達が切りつける。

👇 土蜘蛛の精が現れ、千筋の糸を繰り出して戦う場面。

👆は、10年前の舞台だがシテの関根祥人さんも、太鼓の観世元伯さんも若くして亡くなっておられる。貴重な映像である。

6/4(木)、約一か月半ぶりに「能楽お囃子教室」が再開された。 秋まで発表会の予定はないので、ある意味自由に曲を選んでお稽古ができてうれしい。ここ数年は、発表会に追いかけられるようにお稽古をしていた。

太鼓は、正座がまだ無理だし、撥で打つ体力がまだないので、見学をしていた。なんか短い曲でお稽古させてもらえるといいかもしれない。

お謡は、9月の「三派能楽大会」(開催されるかどうかは未定だが)に向けて「胡蝶」のお稽古が始まった。無本で発表することになっている。

《胡蝶・あらすじ》

大和の国(奈良県)の吉野の山奥に住む僧は、早春の都を訪ねます。一条大宮に着いた僧が、古い宮のなかに、見事に咲いた色違いの梅を見つけ、眺めていると、女が声をかけてきます。不審に思った僧が、宮の謂れと女の名を問いただします。女は宮の謂れを説明しますが、自分の名は明かそうとしません。僧が重ねて問いかけると、女は、梅の花に縁のない身を嘆く蝶であると明かし、僧に有難いお経を読んでもらい、成仏したいという望みを語ります。そして、夜半に夢の中に現れると言い残して、夕空へ消えていきました。

僧が梅花の下で一夜の宿を取り、お経を読んで寝ると、胡蝶の精霊が現れます。梅の花と出あった喜びを表して舞い、歌舞の菩薩の舞い姿を見せて後、明け方の空へ、羽を打ち交わしながら消えていきます。

👆のような単純な他愛のないストーリーで、梅が咲く季節に蝶々が生まれていないのは当たり前と思っている私たちにとって、夢のある素敵なお能です。後シテ(胡蝶の精)は「蝶冠(ちょうかんむり)」をつけて胡蝶の舞(中の舞)を舞います。(👇 金沢能楽会の「胡蝶」)

中入り後の後場で後シテが胡蝶の精になり舞う場面が、仕舞や舞囃子でよく上演されるなじみ深い愛される曲。中の舞の稽古も兼ねて太鼓も「胡蝶」から再開しようかと思っている。体調を見ながらだが…。長いコロナ休暇の間に、健康や家族の都合でしばらくお稽古を休む人が増えてきた。続けられるだけ幸せと思い、ボチボチと始めてみようと思っている。

娘婿のマークはお能が大好き。 テレビで”NHK WORLD PRIME"で奈良の談山神社の演能が放送されたと、テレビの映像をラインで送ってくれた。 その後すぐに娘がウェブサイトを送ってくれたのでそれを紹介します。

昨年春(平成31年)桜が満開の頃に、奈良県桜井市多武峰(とうのみね)にある談山神社(たんざんじんじゃ)で、能「翁」が奉納されたそうだ。その時の映像が、今年5月30日に”NHK WORLD PRIME"で放送されたらしい。

談山神社では、室町時代に「八講猿楽(はっこうさるがく)」という神事が行われていて、興福寺の薪能、春日大社の若宮祭と同様に重要な行事とされていた。多武峰で行われた「八講猿楽」では、本物の馬や甲冑(かっちゅう)を使う派手な能も上演された。この演出を「多武峰様(とうのみねよう)」と呼び、京都の御所でも演じられた記録があるという。

結崎(ゆうざき)座(観世流の古名)には、「近畿近辺にいるにも関わらず、多武峰の催しに欠勤したものは座を追放する」という決まりがあったほどで、この行事がいかに重要であったかがわかる。これは、能の大成者・世阿弥とその父・観阿弥の時代のことだが、その後、16世紀半ばごろには廃絶されてしまったという。(以上 ネットより)

平成最後の奉納となった「翁」は、観世清和と三郎太親子、野村萬斎と裕基親子による豪華な舞台となったと言う。

👇 蹴鞠の庭に能舞台を造り、「翁」が演じられた。

👇 三番叟。

昨年、奈良で盛大に行われた行事が、遠いイギリスでテレビ放送され、全世界がこのコロナ禍に苦しむ時に、ひとときの安らぎを我々に与えてくれるとは、なんと素晴らしいことか! マークに感謝である。

最近、NHK大河ドラマ「麒麟がくる」は、BSプレミアムの夕方6時台の放送を録画して見ることが多い。5/24日放送分第19回を見ていると、将軍足利義輝(向井理)がお能を見る場面があった。赤頭をつけ、龍台をいただき、黒髭の面をつけている。これは龍神である。地謡を聞いていると、「竹生島」ではない。「竹生島」は何度かお能を見ているし、太鼓も数知れず打っているので聞けばお囃子も詞章もすぐにわかる。

最後まで見終わってから最初の出演者名に戻って再度見直したが、能楽師さんの名前すら出なかった。お若い方のようで、足さばき、袖さばき、動きのキレが素晴らしい。お囃子の方達もお若い。

「竹生島」でないとすれば、「春日龍神」? 謡本を出してみると、やはり「春日龍神」の最後の部分、龍神が猿沢の池の波を蹴立てて、千丈の大蛇となって失せにけり~の場面でした。

舞われたのは観世流の坂真太郎さんと言う能楽師さんです。

今週初め頃から、東京方面からたよりが届くようになった。三鷹の義妹からは「まだバスに乗れない」と、川越の友人からは「早く電車に乗りたい」と、杉並に住む友人からは「孫に頼まれた急ぎの用事で、千葉の自宅に今戻って来たところ」など、まだまだ外出自粛の不便な生活を送っている様子が伺われる。

5/20日は、毎年、加賀藩2代藩主の前田利長をしのぶ「利長忌」が瑞龍寺で行われ、「燭光能(しょっこうのう)」が奉納される。今年は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため無観客で行われると聞いていた。が、私の謡の先生、山崎健先生が少人数なら見に来てもいい、と言ってくださったので、MAさんと出かけた。

追善法要の後、演目「融(とおる)」が披露された。月明かりの夜、風雅を愛した源融(みなもとのとおる)の亡霊が現われ、華麗に舞うという物語。シテを佐野由於師、ワキを苗加登久治師、大鼓を飯島六之佐師、小鼓を住駒幸英師、太鼓を徳田宗久師、笛を瀬賀尚義師が務められた。地謡に山崎先生も出演された。

源融は光源氏のモデルとも言われており、屋敷跡が東本願寺別邸「渉成園」として公開されている。蒼山会の旅行でも見学したし、友人達ともゆっくり回って来た。

👇は法堂、隣り合う席の間隔を約1メートル開け、換気をよくするため戸は開け放されていた。(K新聞webより)

👇 蝋燭の灯りの中で舞われる「早舞」。実際にはもっと暗い。が、融の面をこんな間近で見るのは初めて。風流を嗜む優雅な大臣の面だなぁと、つくづく実感する。

それにしても、何か月ぶりのお能だろう。笛の音も太鼓の響きも快く、ようやく日常に戻ったと言う嬉しさがこみ上げて来た。瀬賀先生のお笛がいつもに増して澄み渡って聞こえた。帰りにおけそくをいただき、新聞社のインタビューまで受けた。 まだしばらくは我慢の毎日が続くだろうが、少し明るい見通しが見えてきた気持ちになる。

「能楽お囃子の会」教室もいよいよ公民館が使えなくなり、しばらくお休みになった。 少人数なら先生宅でと言うので、仕舞とお謡だけお稽古をすることになり、私も参加した。 2階がお稽古場になっていて、障子戸を開け換気をしお互いが離れて座れるように、先生がセッティングをして待っていてくださる。

👇は、仕舞「善知鳥(うとう)」のお稽古。 正面の額は「剛健」。 3月の「蒼山会」謡曲大会の時追善供養を行った高辻先生の書である。山崎先生の名前の一文字を含む言葉を選んで書かれたそうだ。

その後、謡「草紙洗」のお稽古。 これは面白いお話なのでいつか改めて紹介します。お稽古の後、お茶をいただき、能楽についてのお話を聞くのも楽しい時間だ。 公民館ではこうは行かない。

帰りにお店のチラシに「マスクあります」と書いてあるのが気になり、先生に聞いたら「ウチのマスクは高いよ」と見せてくださった。ブラウスを造っている会社が製造し始めたそうだ。税別で900円。「税金の分は、オマケ」と仰る。KOさんは2個、私は1個買いました。 コレはどんな時につけようかしら?

さて、帰りに中川栄町に新しくオープンした「クスリのアオキ」に寄ってみた。近くに住むゲタ姫さんが、運転免許証を返納された後買い物に困っておられた。この店ができると少しは便利になるかな?

朝オープン時は、かなり混んだのだろう。満員の立て札や整理のコーンがいくつも並んでいた。夕方は店内もほどほどの人出。ドラグストア本来の店、という感じかな。「くすり、日用品、化粧品、酒、食品」と書いてあるが、食品の種類は少ない。肉はあるが魚はない。でも調味料、冷凍食品、乾物、袋物などけっこう揃っている。

4/16(木)、例年なら「芙蓉会」の発表に向け最後のお稽古に励んでいる頃だ。 今年は、新型コロナウイルス感染拡大のため中止。平米公民館のこの日のお稽古は自由参加となった。 私たち、「能楽お囃子の会」以外はどのサークルもすでにお休みしているそうで、駐車場も館内も静かである。

👇は、前庭の枝垂れ桜。 1週間前は満開だったが、今は葉桜。

👇 2階の和室を広々と使って太鼓の練習。いつもはこの部屋で仕舞のお稽古をされる。この日は、仕舞は1階ホールで…。

お稽古終了後、公民館での教室やサークル活動は連休明けまで禁止と決まり、教室はしばらくお休みとなった。寂しいかぎりだ…。

昨日、一昨日と2日間続けて雪吊り外しと溝掃除。久しぶりに外仕事をした。お天気も良く、仕事も捗り(溝掃除はまだまだ残っているが)、気分が良く体調に自信も持てて喜んでいたのに…。今朝は起きがけから体調が悪い。働きすぎたな~。それと、富山県のコロナウイルス感染者がまたまた増え、しかも高岡市戸出の会社員が新たに増えた(これは朝の段階、その後この日一日で病院関係がどっと増えた)と言うニュースを聞き、気分が滅入ったのも原因だろう。

3週間ぶりの「能楽お囃子の会」のお稽古日なので平米公民館へ出かける。駐車場に2本あるしだれ桜が満開だ。

高岡市内の公民館は開いているが、他のサークル活動はほとんど休みだそうだ。私たちも謡も太鼓も、一人一人広く間隔をとり座って練習し、終わった後今後の活動について話し合いをした。4月、5月の行事が中止になった今、緊急な稽古は必要なく、休んでもいい時期ではある。家族や職場、住まいなどそれぞれが違う立場にいるので出席を自由にしてもいい。ただ、少人数なのに先生方3人に来ていただくのも申し訳ないからいっそ4月は休みにして…。などなど考え方はさまざま。

そしてこの日の夜、富山県中央病院、富山市民病院、保育園の園長さんなどの感染が新たにわかり、富山県の感染者は21名となった。まだまだ続きそうだ。憂鬱になる。

その矢先にお笛のYAさんから、👇のような「サザエさん一家」が送られてきた。YAさんは5人か6人家族。なるほど、町子さんがご健在ならさぞかしこんな漫画を描かれるだろう。

私ならさだめし、コレ👇だね。

4/5(日)、石川県立能楽堂で例年のごとく「別会能」公演があると言うので、早くにチケットを申し込んでいた。毎年ではないができるだけ行くことにしている。元気な時は、友人達と電車で行きランチや兼六園散策を楽しんだ。娘夫婦と一緒に車で行ったこともあった。

今年は、先生の車に乗せていただき平米公民館の能楽友達と出かける予定で楽しみにしていたのだ。 能三番「景清」、「杜若」、「船弁慶」、狂言が野村萬師の「入間川」。「船弁慶」のシテが宝生流家元の宝生和英師である。 しかし、残念なことにコロナウイルス感染の拡大で中止になり、チケット代1万円を返金してもらっていた。

👇は、「中日新聞」の記事より。

|

無観客で撮影しながら、半能の形式で上演された「船弁慶」=金沢市石引の県立能楽堂で |

|

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、金沢能楽会は五日、能を初めて無観客で演じて収録し、動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信を始めた。宝生流宗家の宝生和英(かずふさ)さん(34)がシテを務め、半能「船弁慶」を金沢市石引の県立能楽堂で上演した。動画は三十日まで「金沢能楽会」のチャンネルで見ることができる。

「船弁慶」は、旅路に現れた平家の亡霊を武蔵坊弁慶が退散させる物語。収録では、前半を省略する半能の形式とし、通常は八人の地謡(じうたい)を四人に縮小するなどして感染予防に配慮した。

金沢能楽会は二月下旬から、この日予定していた別会能を含む五公演が感染防止のため中止となった。今後の上演も見通せない中、能楽師佐野玄宜(げんき)さん(38)が「舞台人として何かしたかった」と呼び掛け、配信が実現した。

和英さんは「金沢能楽会に貢献したいという気持ちがあり参加した。映像でしかできないこともあり、宝生会本体でも映像による発信を予定している。感染の問題も前向きにとらえ、能が社会にどんな役割を果たせるかを考えていきたい」と話した。 (松岡等)

👇は、「金沢能楽会」HPより。動画もHPから見ることができます。

シテ(平知盛の怨霊)宝生和英 子方(源義経)渡邊さくら

ワキ(武蔵坊弁慶) 殿田謙吉 ワキヅレ(家臣)渡貫多聞

間狂言(船頭) 炭光太郎

後見 島村明宏 田屋邦夫

地謡 佐野由於 髙橋右任 佐野玄宜 佐野弘宜

笛 室石和夫 小鼓 住駒俊介 大鼓 飯嶋六之佐 太鼓 麦谷暁夫

~あらすじ~

源義経は平家を見事に滅ぼしたものの、兄頼朝と不仲になり、追われる身となる

船で西国へ逃れようとしたところ、にわかに嵐となり、平家の総大将・平知盛の怨霊が現れ襲いかかる

※半能は能の後半部分のみ演じる形式 前半の静御前との別れを描いた場面は省略しております

コロナウイルスの感染拡大を受け2月末から公演中止が相次いでいます

公演を楽しみにして下さっていた皆さまのため、

無観客で演能を行い、その映像を無料配信します

4/5(日)、石川県立能楽堂で例年のごとく「別会能」公演があると言うので、早くにチケットを申し込んでいた。毎年ではないができるだけ行くことにしている。元気な時は、友人達と電車で行きランチや兼六園散策を楽しんだ。娘夫婦と一緒に車で行ったこともあった。

今年は、先生の車に乗せていただき平米公民館の能楽友達と出かける予定で楽しみにしていたのだ。 能三番「景清」、「杜若」、「船弁慶」、狂言が野村萬師の「入間川」。「船弁慶」のシテが宝生流家元の宝生和英師である。 しかし、残念なことにコロナウイルス感染の拡大で中止になり、チケット代1万円を返金してもらっていた。

👇は、ポスター。

今日(6日)、平米公民館のグループラインにMEちゃんよりお知らせが入った。 昨日、金沢能楽堂では無観客で公演を行い、YouTubeで配信していると言うのだ。若き能楽師の佐野玄宜師の提案で急遽企画されたらしい。毎日、朝日、中日新聞などに写真入りで紹介されていた(👇は各新聞記事から。詳しくは明日アップします)。

4月中旬に予定されていた「芙蓉会」、5月上旬の「一河会」が相次いで延期やら中止に決まった。いずれも私が所属しているお謡の会の行事である。 3月の「蒼山会」が終わると、例年すぐ後に迫る行事に向けお謡や囃子のお稽古が始まる。今年も、特別練習の日まで設けて準備をしていた。コロナウイルス感染が一向に収まらないので、当然中止や延期は予想できたが、準備だけはと話し合っていたのだ。

昨日までに両方続けて延期が決まり、正直内心はホッとしている。来週からのお稽古は十分に楽しみたい。ただ、外出も極力控えているので、気が抜けた気分。写真もないので、マークが送ってくれた写真を紹介します。 👇 プリマスの公園で。

👇 左がユーカリの木。

👇 家の近くの川。

👇 スーパーの駐車場か? ソーシャルディスタンスで離れて並んでいる。