4月27日、てんのじ寄席。

早めの夕食を済ませて6時30分開演の四天王寺へ。

本日の演者と演目は、

壱席目 桂慶治朗 「新作落語・国営のぜんざい」

弐席目 桂ひろば 「天災」

参席目 桂三弥 「権助魚」

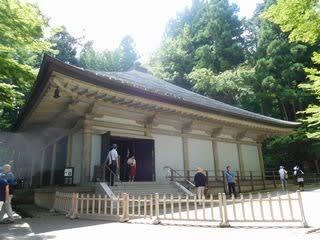

いつもの会場の五智光院は満席。

開演前の注意事項を山岡勝鬘院(四天王寺支院)住職が説明するのですが、巧みな話術で場内は初笑い。

前座役を果たされ席が温まった所で開演。

桂慶治朗さん(師匠桂米団治さん)の国営のぜんざいは、国営のぜんざいを初めて食べてみようと申し込み、現在のお役所のたらい回しを彷彿とさせる噺に会場は大笑い。

ホスト役の桂ひろばさん(師匠桂ざこばさん)、短気を戒める例え話が段々身近かになり、最後は天のする事には逆らえないと納得。そのやり取りに爆笑を誘う話術の巧みさにさすが落語家を思わせます。

トリを務めた桂三弥さん(師匠桂文枝さん)は、旦那の浮気を疑うおかみさんが奉公人を買収して旦那の行先を突き止めようとする、が旦那はそれを察知し倍額で買収し大川での網を打っていたことにしようとして、土産の魚を魚屋で買って帰らせる。買って帰った魚が、めざし・ちりめんじゃこ・たこ・かまぼこ等でおかみさんにばれてしまい、「へたを打った」との落ちに大爆笑。

三席とも、とても楽しく大笑いの落語会に相棒も終始笑っていました。

まだ、時々落ちが判らないようですが落語の楽しさが判ってきたようで、「楽しかった」との感想。

早めの夕食を済ませて6時30分開演の四天王寺へ。

本日の演者と演目は、

壱席目 桂慶治朗 「新作落語・国営のぜんざい」

弐席目 桂ひろば 「天災」

参席目 桂三弥 「権助魚」

いつもの会場の五智光院は満席。

開演前の注意事項を山岡勝鬘院(四天王寺支院)住職が説明するのですが、巧みな話術で場内は初笑い。

前座役を果たされ席が温まった所で開演。

桂慶治朗さん(師匠桂米団治さん)の国営のぜんざいは、国営のぜんざいを初めて食べてみようと申し込み、現在のお役所のたらい回しを彷彿とさせる噺に会場は大笑い。

ホスト役の桂ひろばさん(師匠桂ざこばさん)、短気を戒める例え話が段々身近かになり、最後は天のする事には逆らえないと納得。そのやり取りに爆笑を誘う話術の巧みさにさすが落語家を思わせます。

トリを務めた桂三弥さん(師匠桂文枝さん)は、旦那の浮気を疑うおかみさんが奉公人を買収して旦那の行先を突き止めようとする、が旦那はそれを察知し倍額で買収し大川での網を打っていたことにしようとして、土産の魚を魚屋で買って帰らせる。買って帰った魚が、めざし・ちりめんじゃこ・たこ・かまぼこ等でおかみさんにばれてしまい、「へたを打った」との落ちに大爆笑。

三席とも、とても楽しく大笑いの落語会に相棒も終始笑っていました。

まだ、時々落ちが判らないようですが落語の楽しさが判ってきたようで、「楽しかった」との感想。