マウレ山荘を目指し道道305号を走っていると、駅逓という看板が見えた。

道の駅のような雰囲気もするが、雨の中マウレ山荘へ急いでいたので降りて見る事もせず先を急いだ。

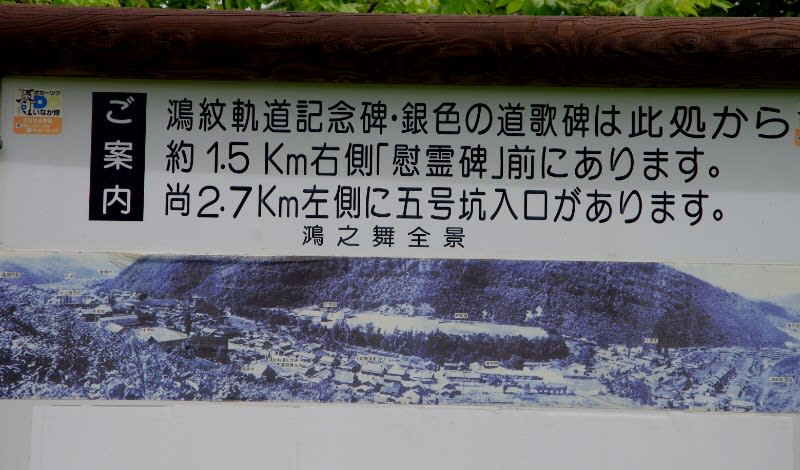

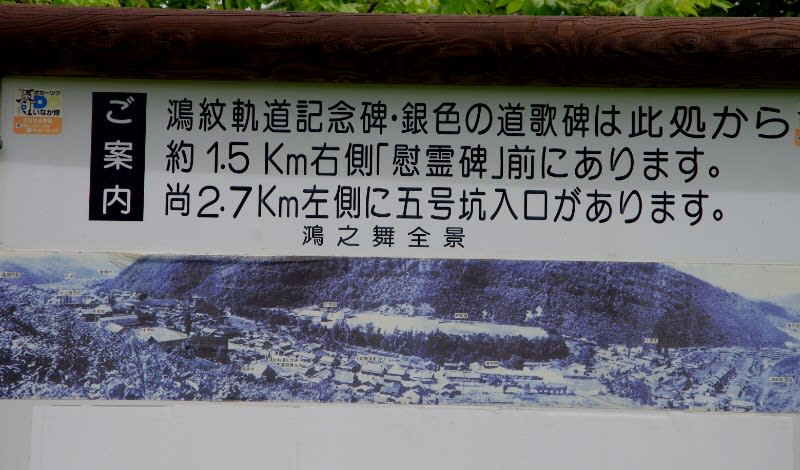

途中、↑のような看板が立っている。

えぇ~、何だろう?

宿へ着いてからくぐってみると、この辺りには鴻之舞金山があったらしい。

翌日、マウレ山荘をチェックアウトし、今日は南下する予定なのに、コースとは逆に北上し、再び道道305号線を走る。

開かれた広場に慰霊碑が立っている。

碑文は ↑ 。

以下、オホーツク観光連盟のパンフと、上藻別駅逓の管理人コダマ氏から聞いた話から。

大正5年に山師が見つけ12人で組合を作っていた。

翌6年に住友が90万円(現在の貨幣価値126億円になるだろうか?)で買い取り、本格的な開発にとりかかる。

戦前~戦後にかけて東洋一の富鉱金山として栄え、佐渡金山、菱刈金山に次ぐ日本第三位の産金の実績があった。

昭和29年には年間2.97トンの最高産出量を記録したが、その後一転して金の品位が低下し、

採鉱量減少、公害問題、昭和46年の集中豪雨被害も痛手となり、昭和48年閉山。

辺り一帯に遺構や記念碑が立っていた。

この碑には銀色の道と彫られている。

何の跡だろう?

ノートが置いてあった。

普段、書き込む事はしないが書いた。

知らなかった鴻之舞金山、こんなのがあったんだ!と、感動は大きい。

坑道の入り口は分からなかった。

多い時は16000人もの人で賑わった鉱山街。

9つの町があり、それぞれに浴場があった。

小学校、中学校、定時制高校も作られた。

これは小学校の跡地に建つ記念碑。

今も採石所はある。

何を採掘しているのだろうか?

上藻別駅逓所に向かって走っていると見えてきたのは鴻之舞元山と紋別間を走っていた専用軌道の鴻紋軌道。

住友の私鉄路線だが一般人も無料で乗れたらしい。

作曲家宮川泰にまつわるエピソードがある。

土木技術者であった父に連れられ小学生の一時期ここに住んだ。

銀色の道という歌は、この光景を下敷きにして作曲されたという事。

ノートの表紙に書いてあった上藻別駅逓へやって来た。

ルピナスがアチコチに咲いていた。

豊平国道の三国峠から下った十勝三股辺りもきっとルピナスに覆われているだろう。

見たいが今回の行程には入れていない。

好きなオダマキも・・・。

見えている部分は昭和9年に増築された建物。

戦前の北海道独特の建築形態を残し、平成20年国の登録有形文化財に指定された。

こちらは脇玄関らしいが、出入りはここから。

大正15年官設の駅逓所として建てられ、昭和9年増築。

駅逓所とは馬の乗り換え、旅人宿泊など運輸・通信・宿泊を一体とした明治以降の北海道独特の制度による建物。

この後、襟裳岬でも駅逓に関連する施設があった。

昭和15年にその役目を終え、高地旅館として昭和24年まで営業。

その後住宅として使われていたが、現在は保存会によって修復され、鴻之舞鉱山資料などを展示する資料館となっている。

きれいなトイレもあり、子供が遊べる遊具も保存会の人達で作られた。

大阪からのお客さんが結構多い・・・と、コダマ氏から聞いた。

えぇ~、こんな所にまで・・・と、思ったら、流氷ツアーの一行がここに立ち寄るらしい。

きれいなトイレもあるし、紋別から層雲峡辺りに出るのにこの道道305号線は便利なんだろう。

中に入り展示物を見る。

アチコチから集められた民具が、元は客室だった部屋に展示されている。

珍しかったのは上のアイスクリーム製造機。

金を含む鉱石をもたせてもらったが、これが重い。

鴻之舞鉱山の存在を知った事は嬉しかったし、その埋もれかけているかつての栄光を大事にし発信されている方々に感謝。

又、来ますので、がんばって下さい。

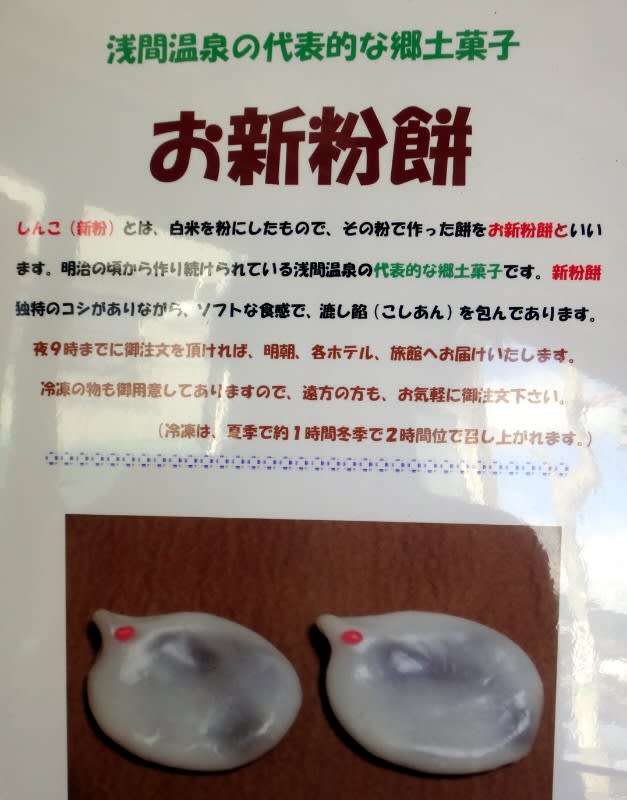

浅間温泉へ泊まりに行って来ます。