朝の5時から営業する「不二の湯」で朝風呂・・・と、いう事で九州道植木インターで高速を下りる。

ETCの深夜割引適用で大阪からの高速料金は¥6850と安くて嬉しい。

コンクリート工場を目指し、4時30分頃「不二の湯」に到着。

30分程待たなければいけないが、しばらくして女性が現れ、開店準備。

45分ぐらいに「もう入れますよ」と、声を掛けて下さる。

入浴料金100円を投入して浴室へ。

もちろん誰もいない一番風呂。

男風呂の方はすぐに常連さんが入って来た様子。

湯船は2つ。

多分、一晩中掛け流しになっていたのだろう、贅沢な話だ。

右側の浴槽に源泉が注ぎ込まれ、左側の浴槽へあふれ出ていく。

3時間で浴槽の湯が入れ替わる・・・と、いうほど多量の湯が投入される。

飲泉用のコップが置いてあるので飲んでみるが、なんだか粉っぽいような複雑な味。

湯に浸かりながら夜明けの空を眺めるのも乙なもの。

夜通し走って来て、こんなステキな湯に浸かれるとは嬉しい限り。

欲を言えば、朝湯としてはもう少し熱い目の方がいいかなぁ・・・。

田園の中のコンクリート工場に湧いた温泉。

最初は従業員の福利厚生目的だったが、評判が良い湯なので新しい施設が作られた。

不二の湯:ナトリウムー炭酸水素・塩化物泉

源泉温度:40.8度 湧出量:200L/M

5:00~7:50 10:00~22:30 ¥100

ちょっと生き返ったような清清しい気分で不二の湯を後にして菊池渓谷へ向かう。

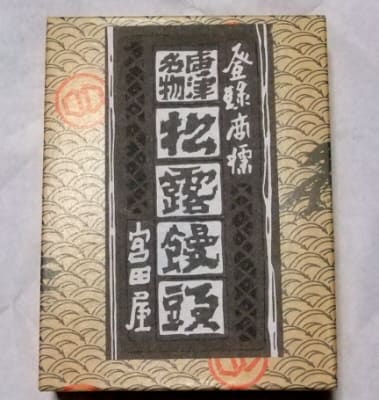

大川内山の町並みです。

大川内山の町並みです。