少々堅苦しい話ではあるが・・・。

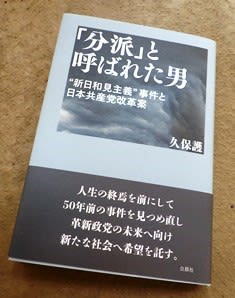

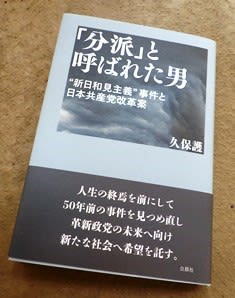

新刊書 久保 護 著「『分派』と呼ばれた男」(白順社 2019.2.17 刊)を読んだ。

いわゆる新日和見主義事件が起きたのは1972年。

当時、共産党内で何かが起こり、たくさんの党員が処分されたらしいと

聞きはしたものの、中身はよくわからなかった。

それをより詳しく知ったのは、処分された党員の一人 川上徹氏が著した「査問」

(筑摩書房 1997年刊)を読んだときだ。

著者たちによれば、党中央に対する反対意見の表明から「分派」だとみなされ、

厳しい査問の末、処分されたものらしい。

共産党はその規約で「分派」を禁止しており、それに違反したというもの。

処分された党員数は三桁にのぼったというから大規模だ。

ぼくは元来、日本共産党が民主主義を守ることに鋭敏な感覚をもって

妥協せずに取り組んできたことには敬意を払いつつも、

党内の自由と民主主義については違和感を感じてきた。

この事件はその象徴でもある。

著者 久保さんの主張は多岐にわたるが、もっとも力を入れておられるのは、

党内の少数意見を排除せず尊重すること及びその具体的方策だ。

ここでその詳細は割愛するが、そのこと自体に異論はない。

ただ、ぼくに気になることが二つ。

著者は自説を展開するためにレーニンの党組織に関する著作を多く引用している。

が、マルクスやレーニンがどう言ったこう言ったという手法は、

聖書をお互いに引用し合って論争する宗教者のように見え、ぼくには頂けない。

いわゆる「聖典」にこうある・・・ではなく、

著者自身の考えをそのまま展開されてはどうだろう。

もうひとつ、共産党が禁止している「分派」のこと。

「分派」あるいは「派閥」などと言うと負のイメージが湧いてしまう。

けれども、スポーツ団体であれ、地域団体であれ、少数意見を持った者が

その考えを実現するうえで、核となる人々が集まるのは自然でかつ必要不可欠なものだ。

それが自由に横の連絡を取り合うことも含め、「分派」は容認されて当然ではなかろうか。

それは組織の発展の原動力なのだから。

著者はそれに言及されてはいないが、

そこに踏み込まなければ組織内の自由と民主主義は実現できないとぼくは考える。

そんな思いをもって本書を読み終えた。

最後にそれはとは別に、著者の久保さん。

本書の「まえがき」で

「今まさに、私も人生を終える時を迎えている」と書かれている。

事件からほぼ半世紀。

すでに老境にある久保さんが青春の志に今なおこだわり、

問い続けるという真剣さに心打たれる思いだ。

新刊書 久保 護 著「『分派』と呼ばれた男」(白順社 2019.2.17 刊)を読んだ。

いわゆる新日和見主義事件が起きたのは1972年。

当時、共産党内で何かが起こり、たくさんの党員が処分されたらしいと

聞きはしたものの、中身はよくわからなかった。

それをより詳しく知ったのは、処分された党員の一人 川上徹氏が著した「査問」

(筑摩書房 1997年刊)を読んだときだ。

著者たちによれば、党中央に対する反対意見の表明から「分派」だとみなされ、

厳しい査問の末、処分されたものらしい。

共産党はその規約で「分派」を禁止しており、それに違反したというもの。

処分された党員数は三桁にのぼったというから大規模だ。

ぼくは元来、日本共産党が民主主義を守ることに鋭敏な感覚をもって

妥協せずに取り組んできたことには敬意を払いつつも、

党内の自由と民主主義については違和感を感じてきた。

この事件はその象徴でもある。

著者 久保さんの主張は多岐にわたるが、もっとも力を入れておられるのは、

党内の少数意見を排除せず尊重すること及びその具体的方策だ。

ここでその詳細は割愛するが、そのこと自体に異論はない。

ただ、ぼくに気になることが二つ。

著者は自説を展開するためにレーニンの党組織に関する著作を多く引用している。

が、マルクスやレーニンがどう言ったこう言ったという手法は、

聖書をお互いに引用し合って論争する宗教者のように見え、ぼくには頂けない。

いわゆる「聖典」にこうある・・・ではなく、

著者自身の考えをそのまま展開されてはどうだろう。

もうひとつ、共産党が禁止している「分派」のこと。

「分派」あるいは「派閥」などと言うと負のイメージが湧いてしまう。

けれども、スポーツ団体であれ、地域団体であれ、少数意見を持った者が

その考えを実現するうえで、核となる人々が集まるのは自然でかつ必要不可欠なものだ。

それが自由に横の連絡を取り合うことも含め、「分派」は容認されて当然ではなかろうか。

それは組織の発展の原動力なのだから。

著者はそれに言及されてはいないが、

そこに踏み込まなければ組織内の自由と民主主義は実現できないとぼくは考える。

そんな思いをもって本書を読み終えた。

最後にそれはとは別に、著者の久保さん。

本書の「まえがき」で

「今まさに、私も人生を終える時を迎えている」と書かれている。

事件からほぼ半世紀。

すでに老境にある久保さんが青春の志に今なおこだわり、

問い続けるという真剣さに心打たれる思いだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます