新型コロナで遠ざかっていたが、久々の家族サービス旅行。

行先は南紀白浜温泉で、ここに泊まるのは初めてだ。

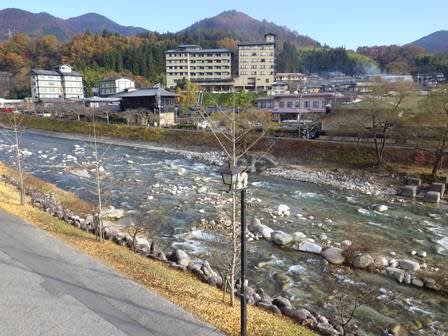

温泉地に入ると、改めてホテルや旅館の多さに圧倒される。

これだけたくさんの温泉施設に湯を供給できるとは、大した湧出量だと感心。

ホテルに入ってまずは温泉へ。

少しぬるめで、熱い湯が苦手なぼくにはちょうどいい。

ナトリウム・炭酸水素塩泉とかで、肌に少しツルッとした感触。

温泉の香りのないのが少しさびしい。

露天風呂は円形で、深さが120cmも。

泳ぎも楽しめるのがいい。

間もなく、後から入ってきた入浴客たち。

中国語での大きな話し声、後で聞くと台湾からの客人が多いという。

また、夕食の接客サービスにはわかりにくい日本語。

今では珍しくはないが、東南アジアからの働き手らしい。

ここでも時代はどんどん変わっている。

部屋のバルコニーからは、入江をはさんだ対岸のホテルが見える。

海に映った明かりを見ると、「あそこでアジは釣れるだろうか?」

などとまたまた思ってしまい、このサガからは逃れられないと苦笑。

翌朝は、すがすがしい夜明けを迎えた。

行先は南紀白浜温泉で、ここに泊まるのは初めてだ。

温泉地に入ると、改めてホテルや旅館の多さに圧倒される。

これだけたくさんの温泉施設に湯を供給できるとは、大した湧出量だと感心。

ホテルに入ってまずは温泉へ。

少しぬるめで、熱い湯が苦手なぼくにはちょうどいい。

ナトリウム・炭酸水素塩泉とかで、肌に少しツルッとした感触。

温泉の香りのないのが少しさびしい。

露天風呂は円形で、深さが120cmも。

泳ぎも楽しめるのがいい。

間もなく、後から入ってきた入浴客たち。

中国語での大きな話し声、後で聞くと台湾からの客人が多いという。

また、夕食の接客サービスにはわかりにくい日本語。

今では珍しくはないが、東南アジアからの働き手らしい。

ここでも時代はどんどん変わっている。

部屋のバルコニーからは、入江をはさんだ対岸のホテルが見える。

海に映った明かりを見ると、「あそこでアジは釣れるだろうか?」

などとまたまた思ってしまい、このサガからは逃れられないと苦笑。

翌朝は、すがすがしい夜明けを迎えた。