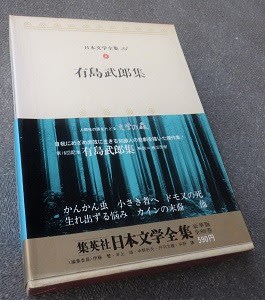

有島武郎の「生まれ出ずる悩み」(1918年)を読む。

絵を志す若い木本と「私」(有島)との関わりの物語だ。

木本は北海道の岩内という漁師町の貧しい漁師家庭の次男。

卒業後は北海道の厳しい気候の下、過酷な肉体労働の毎日。

好きなスケッチは、漁に出られない荒天のときだけというゆとりのなさ。

しかも絵具さえ手元にないという環境だ。

町で彼のスケッチを見てくれるのは、文学に魅かれつつも

気難しい父親から調剤所を継ぐように半ば強いられた「K」のみ。

「K」だけは木本のスケッチに感心し、「画かきになれと勧めてくれる」。

しかし木本からすれば「K」に絵を見る力があるとは思えない。

木本はそんな漁師町で

「異邦人」のような自分を見出してはますます悩みをつのらせる。

木本はある荒天の夜、スケッチの帰りに崖の上に立ち、

思わず死を選ぼうとするが思いとどまる。

木本の物語はここで終わり、短い終章で有島が書く。

「君が一人の漁夫として一生を過ごすのがいいのか、一人の芸術家として終身働くのがいいのか、

僕は知らない。・・・それは神から直接君に示されなければならない。

僕はその時が君の上に一刻も早く来るのを祈るばかりだ。

・・・同時に、この地球の上のそこここに君と同じ疑いと悩みをとを持って

苦しんでいる人々の上に最上の道が開けよかしと祈るものだ・・・。」等々。

絵画、音楽などの芸術、あるいは学問、

さらに運動競技なども含め、夢に向かって進む人々の存在。

今も昔も変わりはすまい。

この書はそういう人々への声援のように見える一方、

最後に決めるのはその人にしか・・・という冷厳な事実をも指摘しているようにぼくには読める。

かつて夢をもっていたが結局ここでいう「漁夫」に伍して生きたぼくにはとても感慨深い。

本書を読んで思い当たるという人もおられよう。

おすすめの一冊だ。

* なお、引用文中の「神」は比喩であって、

宗教的な意味でないことをお断りしておく(参考)。

絵を志す若い木本と「私」(有島)との関わりの物語だ。

木本は北海道の岩内という漁師町の貧しい漁師家庭の次男。

卒業後は北海道の厳しい気候の下、過酷な肉体労働の毎日。

好きなスケッチは、漁に出られない荒天のときだけというゆとりのなさ。

しかも絵具さえ手元にないという環境だ。

町で彼のスケッチを見てくれるのは、文学に魅かれつつも

気難しい父親から調剤所を継ぐように半ば強いられた「K」のみ。

「K」だけは木本のスケッチに感心し、「画かきになれと勧めてくれる」。

しかし木本からすれば「K」に絵を見る力があるとは思えない。

木本はそんな漁師町で

「異邦人」のような自分を見出してはますます悩みをつのらせる。

木本はある荒天の夜、スケッチの帰りに崖の上に立ち、

思わず死を選ぼうとするが思いとどまる。

木本の物語はここで終わり、短い終章で有島が書く。

「君が一人の漁夫として一生を過ごすのがいいのか、一人の芸術家として終身働くのがいいのか、

僕は知らない。・・・それは神から直接君に示されなければならない。

僕はその時が君の上に一刻も早く来るのを祈るばかりだ。

・・・同時に、この地球の上のそこここに君と同じ疑いと悩みをとを持って

苦しんでいる人々の上に最上の道が開けよかしと祈るものだ・・・。」等々。

絵画、音楽などの芸術、あるいは学問、

さらに運動競技なども含め、夢に向かって進む人々の存在。

今も昔も変わりはすまい。

この書はそういう人々への声援のように見える一方、

最後に決めるのはその人にしか・・・という冷厳な事実をも指摘しているようにぼくには読める。

かつて夢をもっていたが結局ここでいう「漁夫」に伍して生きたぼくにはとても感慨深い。

本書を読んで思い当たるという人もおられよう。

おすすめの一冊だ。

* なお、引用文中の「神」は比喩であって、

宗教的な意味でないことをお断りしておく(参考)。