「品薄」とのことで心配したが、予定通り二回目の接種を終えた。

なぜか一回目と違い、針を刺すときは痛かった。

それでも発熱など、案じた副反応もなく一安心。

英国などには届かないが、日本でも接種率が上がってきた。

ここにきて感染者や入院者の年齢が低くなってきているのは、

やはりワクチン効果なのだろう。

「宣言」発令の効果も薄く、結局これしかないということか。

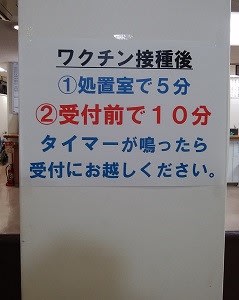

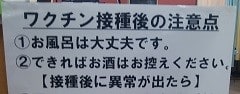

( 院内の注意書き )

ところで最近ワクチンに関するデマが話題になる。

接種すると「遺伝情報の書き換え」、「不妊」、「コロナへの感染」、

はては「接種箇所が磁石のようにひっつく」とかいう意味のわからないものまで・・・。

医療関係者らによって、これらの情報は否定されているが、

そう簡単に納得は得られないのか、なかなか根強いようだ。

ある意味では一笑に付されるべきこれらのデマ。

しかし、多くの人がそれを真実と信じ込み、そう行動して、ひとつのうねりにでもなれば、

世の中はとんでもない方向にねじ曲がるのでは?とおそろしくなってしまう。

人がデマから無縁になれるのは永遠にないのかも知れない。

なぜか一回目と違い、針を刺すときは痛かった。

それでも発熱など、案じた副反応もなく一安心。

英国などには届かないが、日本でも接種率が上がってきた。

ここにきて感染者や入院者の年齢が低くなってきているのは、

やはりワクチン効果なのだろう。

「宣言」発令の効果も薄く、結局これしかないということか。

( 院内の注意書き )

ところで最近ワクチンに関するデマが話題になる。

接種すると「遺伝情報の書き換え」、「不妊」、「コロナへの感染」、

はては「接種箇所が磁石のようにひっつく」とかいう意味のわからないものまで・・・。

医療関係者らによって、これらの情報は否定されているが、

そう簡単に納得は得られないのか、なかなか根強いようだ。

ある意味では一笑に付されるべきこれらのデマ。

しかし、多くの人がそれを真実と信じ込み、そう行動して、ひとつのうねりにでもなれば、

世の中はとんでもない方向にねじ曲がるのでは?とおそろしくなってしまう。

人がデマから無縁になれるのは永遠にないのかも知れない。