続きへ。

続きへ。前へ

。

。 〝『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』の目次〟へ。

〝『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』の目次〟へ。 〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。

〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

********************************** なお、以下は今回投稿分のテキスト形式版である。**************************

㈡ 一次情報に立ち返る

その一つは、先に出版した拙著『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』(ツーワンライフ出版、令和3年)でも論じたことだが、『新校本年譜』における、大正15年12月2日の次の記載「❎」(以後、「定説❎」と表記する)、つまり現在定説になっている、次の記載に関してである。

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の高橋(のち沢里と改姓)武治がひとり見送る。「今度はおれもしんけんだ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」といったが高橋は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた(*65)。───❎

*65 関『随聞』二一五頁の記述をもとに校本全集年譜で要約したものと見られる。ただし、「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている。 〈『新校本年譜』325p~〉

なんと、「最も信頼性が高いとされる『校本』の年譜」が、「……要約したものと見られる。ただし、「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている」という、まるで他人事のような言い回しで、その根拠も理由も明示せずに、「関『随聞』二一五頁の記述」内容を一方的に「訂正」したことになる。

はてさて、他人の記述内容を、その理由等も明示せずに一方的に書き変えるということがはたして許されるものなのだろうか。こんなことをしたならば、「出版社が、何と牽強付会(けんきようふかい)なことをなさるものよ」と、眉を顰(ひそ)める人だっているだろう。その一方で、このような処理の仕方は大問題だということを指摘している賢治研究者等を、私の管見ゆえか、残念ながら未だ誰一人として見つけられずにいる。なんとも不可解な世界だと、門外漢で非専門家の私はため息をつく。

そこで、なにはともあれ、「関『随聞』二一五頁の記述」をまずは確認してみよう。それはこのようなものだ。

沢里武治氏聞書

○……昭和二年十一月ころだったと思います。当時先生は農学校の教職をしりぞき、根子村で農民の指導に全力を尽くし、ご自身としてもあらゆる学問の道に非常に精励されておられました。その十一月びしょびしょみぞれの降る寒い日でした。

「沢里君、セロを持って上京して来る、今度はおれもしんけんだ、少なくとも三か月は滞在する、とにかくおれはやる、君もヴァイオリンを勉強していてくれ」そういってセロを持ち単身上京なさいました。そのとき花巻駅までセロを持ってお見送りしたのは私一人でした。駅の構内で寒い腰掛けの上に先生と二人並び、しばらく汽車を待つておりましたが、先生は「風邪を引くといけないからもう帰つてくれ、おれはもう一人でいいのだ」とせっかくそう申されましたが、こんな寒い日、先生をここで見捨てて帰るということは私としてはどうしてもしのびなかつた、また先生と音楽についてさまざまの話をしあうことは私としてはたいへん楽しいことでありました。滞京中の先生はそれはそれは私たちの想像以上の勉強をなさいました。最初のうちはほとんど弓をはじくこと、一本の糸をはじくとき二本の糸にかからぬよう、指は直角にもってゆく練習、そういうことにだけ日々を過ごされたということであります。そして先生は三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました。 〈『賢治随聞』(関登久也著、角川選書)215p~〉

つまり、『新校本年譜』は結果的に、この「沢里武治氏聞書」が「定説❎」の「典拠」であるとし、ただし、この上京は大正15年12月2日のことである、とその理由等も明示せずに「訂正」したということになる。当然、賢治のことを知っている人は首を傾げる。「三か月間」どころか、それから一か月も経たない12月末に賢治は帰花したし、明けて昭和2年1月10日には羅須地人協会の講義等を行ったと同年譜ではなっているからだ。

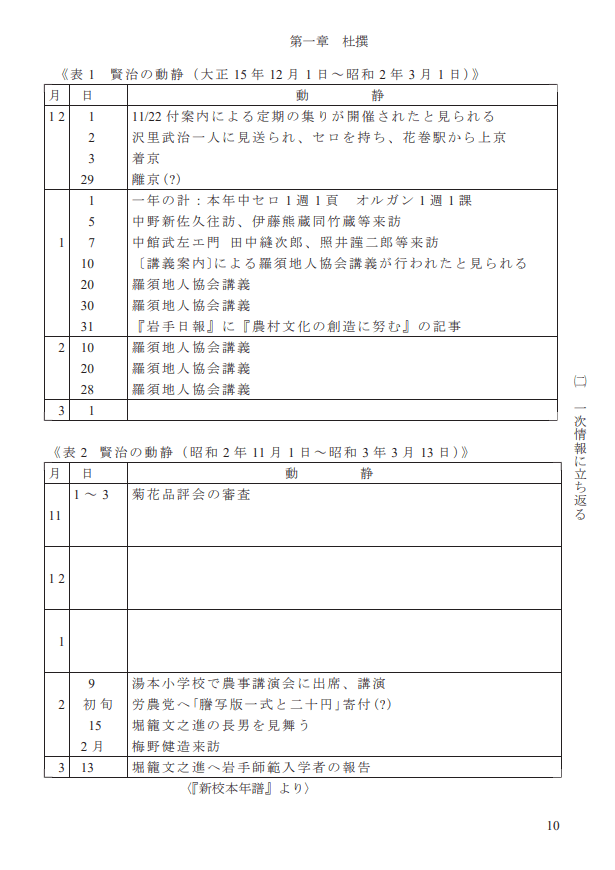

もう少し丁寧に説明すると、「典拠」としていることになる「沢里武治氏聞書」の中で、「三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました」と沢里は証言しているわけだから、賢治は大正15年12月2日~昭和2年3月1日の「三か月間」滞京していたことになるはずだ。がしかし、「定説❎」はそのことには全く触れていないのである。しかも、『新校本年譜』からその当時の賢治の動静を拾い上げた次頁の、《表1 賢治の動静(大正15年12月1日~昭和2年3月1日)》に「三か月間」の滞京を当て嵌めることが出来ないから、典拠としていることになる「関『随聞』二一五頁の記述」それ自体が、なんと、「定説❎」の反例になっているのである。もちろん、定説と雖も所詮仮説の一つだから、反例がある仮説はすぐに棄却されねばならないのに、だ。

ところでその一方で、「典拠」としている「沢里武治氏聞書」の年次を「訂正」せず、素直にそのまま「昭和二年十一月ころ」を適用すればどうなるのかというと、次頁の《表2 賢治の動静(昭和2年11月1日~昭和3年3月13日)》にはこの「三か月間」がすんなりと当て嵌まる空白期間、昭和2年11月4日~昭和3年2月8日がある。なんともはや、「訂正」をすれば当て嵌まらないのに、「訂正」しない方がすんなりと当て嵌まるのだ。

《表1 賢治の動静(大正15年12月1日~昭和2年3月1日)》

│月│ 日 │動 静 │

│12│ 1 │11/22付案内による定期の集りが開催されたと見られる│

│ │ 2 │沢里武治一人に見送られ、セロを持ち、花巻駅から上京│

│ │ 3 │着京 │

│ │ 29 │離京(?) │

│ │ 1 │一年の計:本年中セロ1週1頁 オルガン1週1課 │

│ │ 5 │中野新佐久往訪、伊藤熊蔵同竹蔵等来訪 │

│ 1│ 7 │中館武左エ門 田中縫次郎、照井謹二郎等来訪 │

│ │ 10 │〔講義案内〕による羅須地人協会講義が行われたと見られる│

│ │ 20 │羅須地人協会講義 │

│ │ 30 │羅須地人協会講義 │

│ │ 31 │『岩手日報』に『農村文化の創造に努む』の記事 │

│ 2│ 10 │羅須地人協会講義 │

│ │ 20 │羅須地人協会講義 │

│ │ 28 │羅須地人協会講義 │

│ 3│ 1 │ │

《表2 賢治の動静(昭和2年11月1日~昭和3年3月13日)》

│月│ 日 │動 静 │

│ │1~3 │菊花品評会の審査 │

│11│ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│12│ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│ 1│ │ │

│ │ │ │

│ │ 9 │湯本小学校で農事講演会に出席、講演 │

│ 2│ 初旬 │労農党へ「謄写版一式と二十円」寄付(?) │

│ │ 15 │堀籠文之進の長男を見舞う │

│ │ 2月 │梅野健造来訪 │

│ 3│ 13 │堀籠文之進へ岩手師範入学者の報告 │

〈『新校本年譜』より〉

要するに、「定説❎」の注釈である「*65」のような年次の「訂正」の仕方は無茶だということを、この《表1》と《表2》は教えてくれている。そしてもちろん、『新校本年譜』の担当者がこの「無茶」に気付いていなかったはずがない。それは、「定説❎」の中に、「少なくとも三か月は滞在する」の文言が完全に消え去っていることが逆に、はしなくも示唆していると私には見えるからだ。杜撰だ。

かくの如く、「定説❎」は成り立ち得ないということが、門外漢で非専門家の私でさえも分かるのに、賢治研究者の誰一人としてこのことに対して異議申し立てをしていないことも、私には不可解だ。そもそも、「一次情報に立ち返る」という基本に則っていればこんな杜撰なことは起こらないはずなのに。

ちなみに、「関『随聞』二一五頁の記述」の一次情報(資料)は何であろうか。そこで、関『随聞』、すなわち 『賢治随聞』(角川書店、昭和45年2月20日発行)における、「沢里武治氏聞書」に相当するものを、時代を遡って探してみた。すると、

⑴ 「沢里武治氏聞書」(『賢治随聞』角川書店、昭和45年2月20日発行)215p~)

⑵ 「沢里武治氏からきいた話」(『宮沢賢治物語』岩手日報社、昭和32年8月20日発行)217p~)

⑶ 「セロ㈠、㈡」(『宮澤賢治物語』(『岩手日報』昭和31年2月22日~23日連載)

⑷ 「澤里武治氏聞書」(『續 宮澤賢治素描』眞日本社、昭和23年2月5日発行)60p~)

となっていた。よって、「沢里武治氏聞書」の初出は『續 宮澤賢治素描』においてであり、この〝⑷「澤里武治氏聞書」〟が一次情報だったのだ。そしてそれは、具体的には次のような証言だ。

澤里武治氏聞書

確か昭和二年十一月頃だつたと思ひます。當時先生は農學校の教職を退き、根子村に於て農民の指導に全力を盡し、御自身としても凡ゆる學問の道に非常に精勵されて居られました。その十一月のびしよびしよ霙の降る寒い日でした。

「澤里君、セロを持つて上京して來る、今度は俺も眞劍だ、少なくとも三ヶ月は滯京する、とにかく俺はやる、君もヴアイオリンを勉強してゐて呉れ。」さう言つてセロを持ち單身上京なさいました。その時花卷驛までセロを持つて御見送りしたのは私一人でした。…筆者略…滯京中の先生はそれはそれは私達の想像以上の勉強をなさいました。最初のうちは殆ど弓を彈くこと、一本の糸をはじく時二本の糸にかからぬやう、指は直角にもつてゆく練習、さういふことだけに日々を過ごされたといふことであります。そして先生は三ヶ月間のさういふはげしい、はげしい勉強に遂に御病氣になられ歸鄕なさいました。

〈『續 宮澤賢治素描』(關登久也著、眞日本社)60p~〉

従って、一次情報であるこちらの「澤里武治氏聞書」と先の《表1》と《表2》とを併せて考えれば、「定説❎」は棄却して、新たに、

みぞれの降る、昭和2年の11月頃の寒い日、セロを持ち上京するため花卷駅へゆく。教え子の澤里武治がひとり見送る。「澤里君、セロを持って上京して来る、今度は俺も眞劍だ、少なくとも三ヶ月は滯京する。…筆者略…とにかく俺は、やる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」と言い、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」と言ったが沢里は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。そして、「先生は三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました」と沢里は証言している。

という内容に修訂せねばならないということを私は容易に領会する。

なお、「羅須地人協会時代」の賢治の上京について、柳原昌悦が、

「一般には沢里一人ということになっているが、あの時は俺も沢里と一緒に賢治を見送ったのです。何にも書かれていないことだけれども」

ということを菊池忠二氏(柳原と菊池氏は向中野学園勤務時、同僚であった)に教えてくれたということを、菊池氏から筆者の私(鈴木)は平成23年11月26日に教わっている。では、柳原が言うところの「あの時」とは一体いつの日のことだったのだろうか。それは素直に考えれば、「定説❎」、すなわち、「セロを持ち上京するため花巻駅へ行く。みぞれの降る寒い日で、教え子の沢里武治がひとり見送る」となっている、大正15年12月2日であることは直ぐに分かる。つまり、現在の定説では同日に賢治を見送ったのは「沢里武治がひとり」ということになっているが、その日に、実は少なくとも柳原が沢里と一緒に賢治を見送っていた、ということを同僚の菊池氏に対して柳原自身が証言していたことになる。なお私が知る限りだが、この時(大正15年12月2日)に賢治が「セロを持って上京した」ということは、沢里も柳原もそれ以外の誰も証言していない。

よって、大正15年12月2日の「賢治年譜」は、

沢里武治、柳原昌悦に見送られながら上京(ただし、この時に「セロを持って」という保証はない)。

という修正も必要であると私は言いたい。

要するに、「最も信頼性が高いとされる『校本』の年譜」は、一次情報(一次資料)どころかなんとその真逆とも言える、いわば四次情報の「関『随聞』二一五頁の記述」、すなわち前掲した〝⑴の「沢里武治氏聞書」〟を「典拠」としていたということになる。これでは、時代が下れば下るほど典拠としては不確かになるのは常だから、「『校本』の年譜」の注釈「*65」のような年次の「訂正」の仕方は、「典拠などが不確かである」と、つまり杜撰であると非難されても致し方がなかろう。

さて、先の〝㈠ あらゆることを疑い〟という項で私は、

「一次情報に立ち返る」という基本に則っていればこんな杜撰なことは起こらないはずなのに。

と述べ、その基本を蔑ろにした「手抜き」に落胆したのだが、こちらの今度の杜撰は「手抜き」よりももっと深刻で、一次情報どころかその逆の、いわば「四次情報」を持ち出していることに鑑みれば、『校本』の年譜」には何らかの意図的な「狙いがあった」と思われても致し方がなかろう。

なお、これらの私の主張、いわば「賢治の昭和二年上京説」は、拙ブログ『みちのくの山野草』においてかつて投稿した「賢治の10回目の上京の可能性」というシリーズに当たる。するとその投稿の最終回において入沢康夫氏から、

祝 完結 (入沢康夫)2012-02-07 09:08:09「賢治の十回目の上京の可能性」に関するシリーズの完結をお慶び申します。「賢治と一緒に暮らした男」同様に、冊子として、ご事情もありましょうがなるべく早く上梓なさることを期待致します。

というコメントを頂いた。しかもご自身のツイッター上で、

入沢康夫 2012年2月6日

「みちのくの山野草」http://blog.goo.ne.jp/suzukishuhoku というブログで「賢治の10回目の上京の可能性」という、40回余にわたって展開された論考が完結しました。価値ある新説だと思いますので、諸賢のご検討を期待しております。

とツイートしていることも偶々私は知った。そこで私は、チェロ猛勉強のための「賢治の昭和二年上京説」について入沢康夫氏から強力な支持を得ているものと認識している。そしてまた、この件に関しては入沢氏のご期待に沿おうとして、平成25年に『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』と題して自費出版した。

なお、『新校本年譜』における、「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている」という、まるで他人事のような言い回しで、その典拠も明示せずに、「関『随聞』二一五頁の記述」内容を一方的に「訂正」したのは、実質的には『校本宮澤賢治全集第十四巻』(昭和52年発行)、つまり「旧校本年譜」で初めて、そして既に行われていたということは、拙著で明らかにしているところである(詳しくは、拙著『筑摩書房様へ公開質問状「賢治年譜」等に異議あり』の32p~36pをご覧いただきたい)。言い換えれば、この「訂正」が筑摩書房の本に初めて登場したのもまたあの昭和52年のことであったということになる。

そこで一言。「大正一五年のことと改めることになっている」という「訂正」はあまりにも杜撰なことだが、それもまた昭和52年に行われていたことが分かったから、これは意図的であったと言うべきなのだろうか。

******************************************************* 以上 *********************************************************

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 〝『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』の目次〟へ。

〝『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』の目次〟へ。 〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。

〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

【新刊案内】

『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))

が、近々岩手県内の書店で販売されます。

なお、本日(令和5年9月20日)以降、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます